presented by hanamura ginza

お彼岸を過ぎ、東京では例年よりも早く桜が満開となりました。

桜の名所には、今年の桜を見逃さないようにと、

足を運んだ人々が大勢いるようです。

また、例年の日にち通りに桜祭りを企画してしまったところも多く、

雨風で桜が散ってしまわないよう、ハラハラと気をもんでいるようです。

桜を眺めるためには、

晴れの日がつづくと良いのですが、

この時期に降る雨は、

これからの季節に咲く草花にとって、

大切な天からの恵みとなります。

それでも、お出かけのときには

晴れてほしいと思ってしまいますね。

とくに、結婚式などのお祝いごとのときには、

雨が降らないようにとお願いしたい気持ちにもなります。

しかしながら、昔は雨が縁起の良いものとされていました。

中国では、大地に恵みをもたらすものとされ、

結婚式のときに雨が降るようにと雨乞いまでしていたようです。

霊獣として古来より崇められてきた龍の中でも、

「雨龍(あめりゅう、あまりょう)」とよばれる龍がいます。

この雨龍は、雨をつかさどる龍とされ、

神が恵みを授けたという証しにこの雨龍が雨を降らせるとされていました。

一方で、龍は皇帝のシンボルとして、

力を象徴するものでもありました。

爪が 5 つあるものは王室の龍、

爪が 3 つのものは庶民の龍と階級がつけられ、

5 爪の龍の使用は庶民には厳しく禁じられていました。

雨龍は、龍の幼い姿だともいわれ、

森や山に住む小さくて弱い精霊だと考えられていたため、

龍の中でも1 番階級が低いとされています。

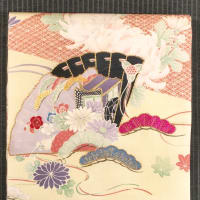

上の写真は昭和初期頃につくられた絹布からお仕立て替えした名古屋帯です。

緻密な点描であらわされた美しい型染めで、

蜀江文様に雨龍があらわされています。

猛々しい印象のある龍に比べ、

雨龍は頭の角もなく、どこかやさしい印象で、愛嬌が感じられます。

この雨龍が日本に伝来した時期は定かではありません。

鎌倉時代のころに家紋として用いられて広く知れわたるようになり、

水の象徴ともされていました。

雨龍文様は、家紋以外にも、陶磁器や着物の意匠など、

さまざまなものに、用いられています。

江戸時代には、越後長岡藩の藩主だった

牧野忠精(まきのただきよ)が雨龍の絵を描くことを趣味として、

「雨竜百態」など、さまざまな雨龍の絵を残し、

のちに「雨龍の殿様」ともよばれました。

このように、日本では人気の高い雨龍ですが、

発祥地である中国では、あまり見ることがありません。

権力を象徴する龍に比べ、

弱い雨龍は意匠のモチーフとしては好まれなかったようです。

その弱い精霊にもスポットを当て、

親しみを込めて文様のモチーフとする心持ちは、

「八百万(やおよろず)の神様」がおわす

日本ならではの感性が反映されているのかもしれません。

さて、明日は歌舞伎座の新装を記念して、

銀座の中央通りで、歌舞伎座初の大規模なお練りが行われます。

明日の天気は曇りということですが、

雨を降らす雨龍には仕事を忘れてもらいたいところです。

※上の写真の「蜀江(しょっこう)に雨龍(あまりゅう)文 型染め 名古屋帯」は花邑 銀座店でご紹介している商品です。

●花邑 銀座店のブログ、「花邑の帯あそび」次回の更新は 4 月 2 日(火)予定です。

帯のアトリエ 花邑-hanamura- 銀座店ホームページへ

↓