presented by hanamura

6月も半ばを過ぎました。

空気もだいぶ蒸してきて、

夏本番ももうまもなくという雰囲気ですね。

そろそろ、夏季休暇の予定をあれこれと考えている方も

いらっしゃるでしょう。

夏の休暇にはご旅行される方も多いですね。

毎年、高速道路で自動車が渋滞している様子や

新幹線と飛行機が満席になっている状況を

ニュースで目にします。

さて、現代のような車や電車、飛行機などが

発明されていなかった時代では、

目的地にたどり着くことは、

とてもたいへんなことでした。

昔の交通手段といえば、

徒歩や駕籠(かご)、あるいは船

という選択しかありませんでした。

とくに周りを海に囲まれた日本において

船は昔からなくてはならないものでした。

日本の伝統文様にも、

船をモチーフにしたものが数多くあります。

そこで今日は、その船の文様についてお話ししましょう。

船は、太古の昔から世界各国で使用されていました。

紀元前4,000年前の古代のエジプトでは、

帆の付いた帆走船(はんそうせん)が

すでに使われていたようです。

その後西洋では、太い背骨を中心にして、

肋骨のように骨組みをつくり、

そこに板を張る構造の船体が作られるようになりました。

日本では、先史時代の遺跡から

多くの丸木船が発掘されています。

ただ丸木をくり抜いただけの簡素なつくりですが、

やはり古くから船は存在していました。

桃山時代から江戸時代には

ポルトガルやオランダといった西洋から

多くの船が日本に来航するようになります。

こうした船は「南蛮船」とよばれ、

文様のモチーフにもなりました。

文様としてあらわされる南蛮船は

大きい船体に、何本もマストが張られ、

マストの先端に旗が揺らめいたもので、

異国趣味の武将などに好まれたようです。

一方、日本の船はというと、

「和船」とよばれる船が

幕末まで用いられていたようです。

和船は西洋の船の構造とは異なり、

丸木船を発展させた箱船のような日本独自の船です。

和船に付けられた帆が

上がったものは「帆掛け船」または「帆船」とよばれました。

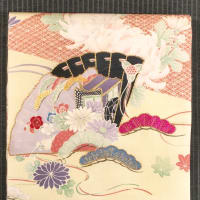

上の写真の船文様は、絵皿にその帆掛け船を配したものです。

船文様は、船単体で描かれるほかに

波のような水をあらわす文様をともなったり、

岸辺の風景とともに遠近感を持って描かれていたりするものも

多くみられます。

日本の岸辺というと、松ですね。

松の間から覗く帆掛け舟を

意匠化したものは

「松帆(まつほ)」文様と呼ばれ、

松原を波に見立ててあらわされます。

当時の船は、天候の影響を受けやすく、遭難も多かったようです。

とくに、和船は嵐に遭遇すると壊れやすく、

船に乗って遠くに向かうということは、命がけでした。

しかし、困難であればあるほど

異国への憧憬は沸き立ったようです。

万葉集にも船を詠んだ歌が多く見受けられます。

昔から船は単なる乗りものとしてだけではなく、

ロマンスや情緒をも感じさせるものでもあったのです。

一方、船は旅行だけではなく、

漁業など生活の糧を得るために日常的にも

使用されてきました。

次回はそういった日常の中の船を意匠化した

文様についてお話ししましょう。

※写真の名古屋帯は花邑銀座店にて取り扱っています。

花邑のブログ、「花邑の帯あそび」

次回の更新は6月29日(火)予定です。

帯のアトリエ「花邑hanamura」ホームページへ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます