presented by hanamura ginza

はやいもので、もう 7 月ですね。

東京では、梅雨の中休みの良い天気がつづいています。

雨水をたっぷり吸い込んだ草花はすくすくと育ち、

木々の葉も繁りはじめ、早くも夏本番の気配です。

それでも風はまだ涼しく、

晴れた日には、公園でお弁当を広げている人たちの姿をよく見かけます。

公園に植えられた芝生は青々しく、

芝生を駆け回っている散歩中の犬たちも、

こころなしかはしゃいでいるように思えます。

さて、今日のお話はこの芝生(芝草)に関係があります。

現在、日本に生えている芝草には、

大きく分けて、日本芝と西洋芝の 2 種類があります。

日本芝は夏芝ともよばれ、

暑さに強いのですが、

冬になると、地上に出た草が枯れてしまいます。

一方、西洋芝は冬柴とも呼ばれ、

寒さに強いため、冬になっても青々としていますが、

夏になると枯れてしまう場合もあるようです。

芝草は、イネ科の植物で、

遠い昔から日本に自生していましたが、

すでに平安時代の頃には、

今日のように庭園にも植えられていたようです。

古来よりあるのはもちろん日本芝のほうで、

俳句の季語でも、青芝は夏をあらわし、

枯芝は冬をあらわすために用いられます。

広い範囲に生える芝草は、

葉の色が変化することで、

季節の移ろいが感じられるため、

遠い昔から、和歌や俳句の題材に用いられてきました。

万葉集や日本書紀にあらわされた和歌には、

芝草を詠んだ和歌がいくつか残されています。

また、平安時代には芝草についた露のことを「道芝の露」とよび、

儚いものという意味合いで使用しました。

この「道芝の露」は文様化され、

桃山時代の頃になると、

着物や調度品などの意匠に多く用いられるようになりました。

半円状の弓なりとなって描かれた芝草の上に、

小さな丸で露があらわされた意匠は、

「露芝(つゆしば)」文様とよばれるようになりました。

この時代につくられた能装束には、

露芝文様があらわされたものが多くあり、

それらの意匠からは、戦国の世の無常観が感じられます。

また道芝の露は、葉についた露がするりと落ちる様から、

するりと鋭く切れる日本刀を指す言葉としても、用いられました。

露芝文様は、江戸時代の小袖にも多く用いられています。

決して派手さはないのですが、

和の風情と美意識が感じられる露芝文様は、

江戸っ子たちにも人気があったのでしょう。

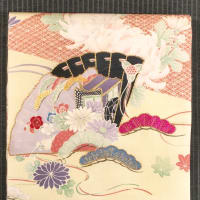

上の写真は、昭和初期頃につくられた帯地から

お仕立て直しをした名古屋帯です。

露芝文様に桔梗や萩、すすきなどの秋草が所々に

あらわされています。

すっと細い線で描かれた露芝は

涼感を誘うとともに清楚な秋草の美しさを引き立て、

意匠全体からは渋みのある和の風情が漂います。

本格的な夏はもうすぐそこまでやってきています。

ファッションの中でも、お着物はとくに周囲の方の目も楽しませるものですね。

やはり暑い季節には、涼やかな意匠が目を引くものです。

露芝があらわされた着物や帯で、涼感を演出するのも

素敵でしょう。

※上の写真の名古屋帯は 7 月 5 日に花邑 銀座店でご紹介予定の商品です。

●花邑 銀座店のブログ、「花邑の帯あそび」次回の更新は 7 月 11 日(木)

予定です。

帯のアトリエ 花邑-hanamura- 銀座店ホームページへ

↓

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます