presented by hanamura

立夏を迎え、やや蒸す日もあれば、

雨が続いて梅雨が近いことも感じられる日もあり、

体調に気を配らなければならない不安定な日が続いています。

それでもやはり気温は上がっているようで、

飲み物は温かいものより、

自然と冷たいものを選ぶようになっています。

先日、果物屋さんで販売されていたオレンジやグレープフルーツが

みるからに瑞々しく、、思わず手にとってしまいました。

皆さんもフルーツは大好きですよね。

今日は、そんな誰もが好むフルーツ、

果物の文様についてお話します。

現在日常的に目にして、食べている果物の多くは、

明治時代以降に全国に広められたものです。

柿や桃といった果物は古くからあり、

それまでも親しまれ、好まれてきましたが、

それ以外の果物の種類はそう多くありませんでした。

現在当たり前のように目にしている果物の多く、

たとえばリンゴやバナナ、パイナップル、グレープフルーツ、メロンなどは

明治時代以前でも南蛮船などによって日本にもたらされてはいたものの、

庶民では到底目にすることも食べることもできない稀少なものでした。

そのため、明治維新は、日本の果物の歴史にとっても

まさに革命だったようです。

外国産の果物が数多く輸入され、

また日本国内においても栽培されるようになりました。

それでも、こうした外国産の果物は、

めったに庶民の口に入らない、高級で高額なものでした。

人々にとって海外からもたらされた果物は、

近代化の進んだ異国を感じさせる、

単に食べ物という意味合い以上のものがあったのかもしれません。

当時、着物や帯の文様にはこうした果物の文様があらわされ、

たいへん人気を博しました。

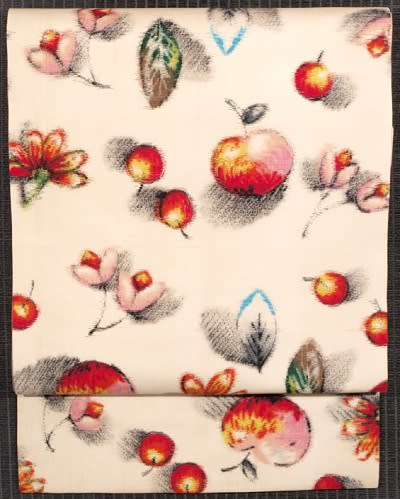

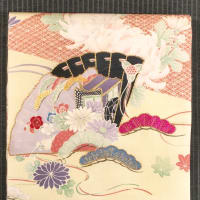

上の写真は大正~昭和初期につくられた羽織から

お仕立て替えした名古屋帯です。

当時流行した銘仙絣、なかでも印象派の西洋画を思わせることで人気の高い、

絵絣銘仙とよばれる布地を用いています。

この時代、西洋からさまざまな美術品や陶磁器なども輸入されましたが、

そのような陶磁器などにも果物の文様があらわされているものが多く見られます。

当時フルーツといえば、西洋が連想できる

ハイカラなイメージをもったものだったのでしょう。

ところで、日本の歌謡曲には、さくらんぼやリンゴなどの果物を

歌詞に取り入れたものが多くあります。

なかでも戦後大流行した「りんごの唄」は大ヒット曲ですので、

皆さんもよくご存じでしょう。

可憐な少女の思いを赤いリンゴに託して歌う歌詞は、

戦後の焼け跡の風景や戦時の重圧からの解放感といった世情をよく映し出し、

敗戦によって傷ついた国民の心を癒しました。

現代では、ルレクチェ、サワーソップ、ランサット、シュガーアップルなど、

南国産のめずらしい果物がいくつも輸入されるようになり、

多くの人々を魅了しています。

自然の恵みが詰まった果物はいつの時代も愛らしく、

人々の生活に豊かさと潤いを与えてくれるのですね。

※写真は花邑 銀座店にてご紹介している名古屋帯です。

花邑のブログ、「花邑の帯あそび」次回の更新は5月18日(水)予定です。

帯のアトリエ「花邑hanamura」ホームページへ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます