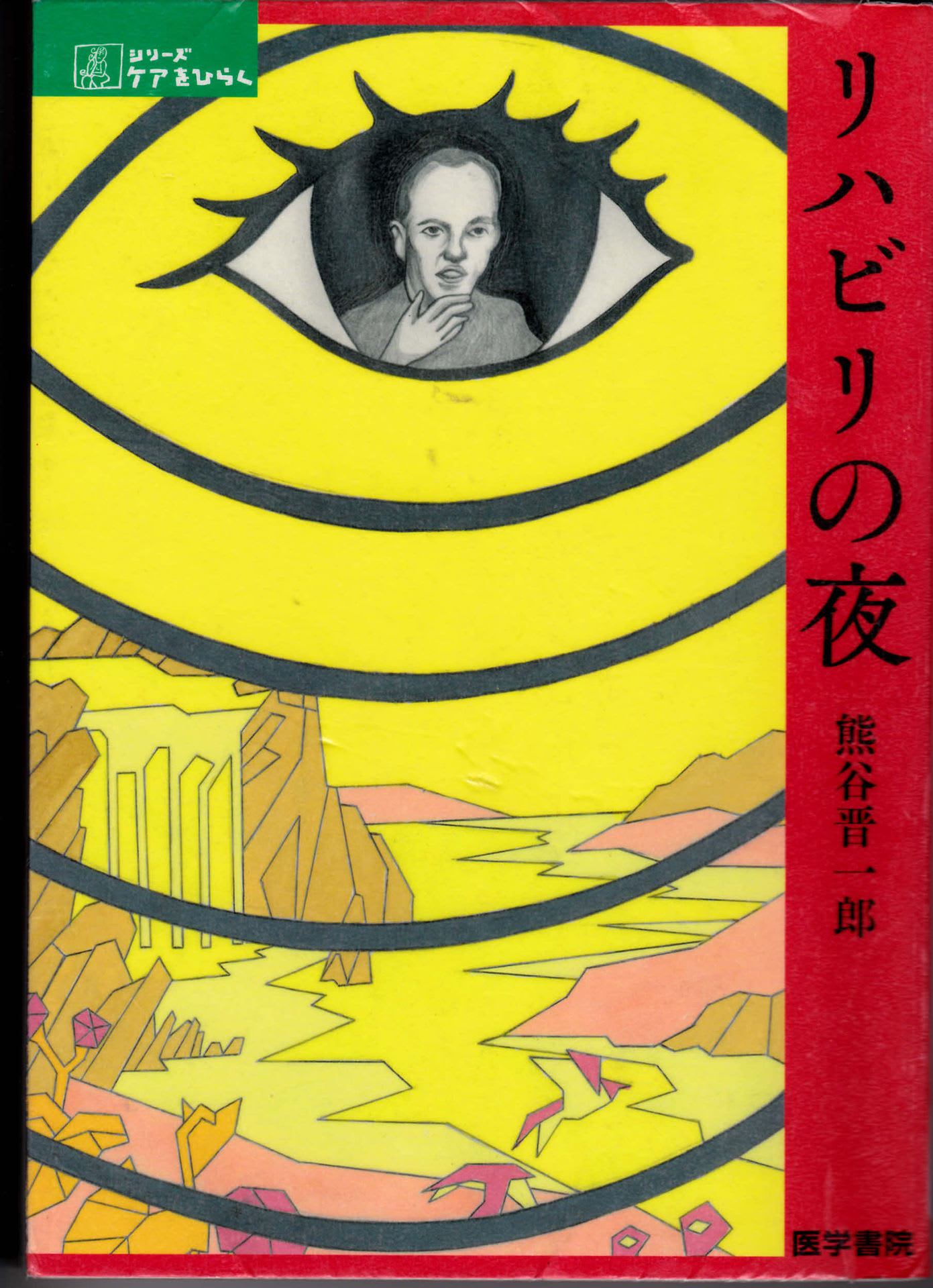

一週間前のこと。深夜便「明日へのことば」、25.26日(27.8月)と「誰もが“生きていける”社会を目指して」という題で、脳性まひの小児科医・東大准教授 熊谷晋一郎さんでした。

以前、熊谷晋一郎さんの対談集を読んだことがある程度でした。朝の番組を聴いて、すぐ図書館へリクエスト、掲載されている雑誌は購入しました。熊谷晋一郎さんに対しての個人的興味は省いて、語っている内容はすごいと思いました。

http://asuhenokotoba.blogspot.jp/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00%2B09:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00%2B09:00&max-results=50に、毎回、講演録をまとめてくださっているので重宝しています。

そこからの孫引きです。

障害があろうが無かろうが、子供の発達は依存しなくなるという事ではなくて、依存先を増やすことだと思う。

成長するに従って親だけではなく、他にも依存できる人が増えて行ったり、道具、乗り物にも依存してそれまでできなかったことができるようになって、依存先を増やして行くプロセスが発達、自立であったりする。

障害をもっていると世の中の道具、人々のデザインが体に合わない、健常者の人にあう様に作られている、依存先が増えていかない。

健常者の方が依存先が沢山ある、少数派は駒が少なくて、多数派は社会の中に依存する駒がたくさんある。公共交通機関なども同じ、依存先の数が健常者のほうが多い。一つの駒に対する依存度の深さは、依存先が少ない方が深くなる。(以下は続く)

「成長するに従って親だけではなく、他にも依存できる人が増えて行」くという発想は、健常者の場合、異存先が多数あり、選択の自由もあったりして、依存しているという思いが希薄になります。熊谷晋一郎さんの場合、依存が少ないので、依存に対する気づきが深いのでしょう。

他のメヂィアで次のように語っています。

http://www.tokyo-jinken.or.jp/jyoho/56/jyoho56_interview.htm

自立は、依存先を増やすこと

希望は、絶望を分かち合うこと

東日本大震災のとき、私は職場である5階の研究室から逃げ遅れてしまいました。なぜかというと簡単で、エレベーターが止まってしまったからです。そのとき、逃げるということを可能にする“依存先”が、自分には少なかったことを知りました。エレベーターが止まっても、他の人は階段やはしごで逃げられます。5階から逃げるという行為に対して三つも依存先があります。ところが私にはエレベーターしかなかった。

これが障害の本質だと思うんです。つまり、“障害者”というのは、「依存先が限られてしまっている人たち」のこと。健常者は何にも頼らずに自立していて、障害者はいろいろなものに頼らないと生きていけない人だと勘違いされている。けれども真実は逆で、健常者はさまざまなものに依存できていて、障害者は限られたものにしか依存できていない。依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くすると、何にも依存してないかのように錯覚できます。“健常者である”というのはまさにそういうことなのです。世の中のほとんどのものが健常者向けにデザインされていて、その便利さに依存していることを忘れているわけです。

実は膨大なものに依存しているのに、「私は何にも依存していない」と感じられる状態こそが、“自立”といわれる状態なのだろうと思います。だから、自立を目指すなら、むしろ依存先を増やさないといけない。障害者の多くは親か施設しか頼るものがなく、依存先が集中している状態です。だから、障害者の自立生活運動は「依存先を親や施設以外に広げる運動」だと言い換えることができると思います。今にして思えば、私の一人暮らし体験は、親からの自立ではなくて、親以外に依存先を開拓するためでしたね。(以上)

(西原)さすがです。

以前、熊谷晋一郎さんの対談集を読んだことがある程度でした。朝の番組を聴いて、すぐ図書館へリクエスト、掲載されている雑誌は購入しました。熊谷晋一郎さんに対しての個人的興味は省いて、語っている内容はすごいと思いました。

http://asuhenokotoba.blogspot.jp/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00%2B09:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00%2B09:00&max-results=50に、毎回、講演録をまとめてくださっているので重宝しています。

そこからの孫引きです。

障害があろうが無かろうが、子供の発達は依存しなくなるという事ではなくて、依存先を増やすことだと思う。

成長するに従って親だけではなく、他にも依存できる人が増えて行ったり、道具、乗り物にも依存してそれまでできなかったことができるようになって、依存先を増やして行くプロセスが発達、自立であったりする。

障害をもっていると世の中の道具、人々のデザインが体に合わない、健常者の人にあう様に作られている、依存先が増えていかない。

健常者の方が依存先が沢山ある、少数派は駒が少なくて、多数派は社会の中に依存する駒がたくさんある。公共交通機関なども同じ、依存先の数が健常者のほうが多い。一つの駒に対する依存度の深さは、依存先が少ない方が深くなる。(以下は続く)

「成長するに従って親だけではなく、他にも依存できる人が増えて行」くという発想は、健常者の場合、異存先が多数あり、選択の自由もあったりして、依存しているという思いが希薄になります。熊谷晋一郎さんの場合、依存が少ないので、依存に対する気づきが深いのでしょう。

他のメヂィアで次のように語っています。

http://www.tokyo-jinken.or.jp/jyoho/56/jyoho56_interview.htm

自立は、依存先を増やすこと

希望は、絶望を分かち合うこと

東日本大震災のとき、私は職場である5階の研究室から逃げ遅れてしまいました。なぜかというと簡単で、エレベーターが止まってしまったからです。そのとき、逃げるということを可能にする“依存先”が、自分には少なかったことを知りました。エレベーターが止まっても、他の人は階段やはしごで逃げられます。5階から逃げるという行為に対して三つも依存先があります。ところが私にはエレベーターしかなかった。

これが障害の本質だと思うんです。つまり、“障害者”というのは、「依存先が限られてしまっている人たち」のこと。健常者は何にも頼らずに自立していて、障害者はいろいろなものに頼らないと生きていけない人だと勘違いされている。けれども真実は逆で、健常者はさまざまなものに依存できていて、障害者は限られたものにしか依存できていない。依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くすると、何にも依存してないかのように錯覚できます。“健常者である”というのはまさにそういうことなのです。世の中のほとんどのものが健常者向けにデザインされていて、その便利さに依存していることを忘れているわけです。

実は膨大なものに依存しているのに、「私は何にも依存していない」と感じられる状態こそが、“自立”といわれる状態なのだろうと思います。だから、自立を目指すなら、むしろ依存先を増やさないといけない。障害者の多くは親か施設しか頼るものがなく、依存先が集中している状態です。だから、障害者の自立生活運動は「依存先を親や施設以外に広げる運動」だと言い換えることができると思います。今にして思えば、私の一人暮らし体験は、親からの自立ではなくて、親以外に依存先を開拓するためでしたね。(以上)

(西原)さすがです。

困りごとあったときに相談できるところを増やしていかないと

まずいなーと熊谷さんのお話を聞いて思いました

この言葉を読んで、真っ先に思いついたのが、「独楽」です。

独楽は、回転中は「自立」していますが、実は独楽自身は自らを「回転」させることはできません。

つまり、独楽は「誰かに回してもらうことで初めて、回転して「自立」できる」わけです。

その「独楽を回してくれる存在」が「依存先」なのでしょう。

そして、その依存先が増えれば、独楽の回転の勢いが衰えて、倒れそうになっても次の人が回してくれるから、「自立」が持続できる。と。

そうやって考えてみると、現代人は様々なものに「依存」していると思います。

まじめな話「オレは自立しているぞ、だれ人も依存していないぞ」と言っている人物でも日常生活の中では、電気ガス水道や電車やバスなどを当たり前のように使っていますし。

そして、それらは施設を運用したり管理したり、運転してくれる人がいるから、利用できる。

つまり、本人にその意思はなくても、それらを利用することが、眼に見えない形で、無数の人に依存していることになる。

これって、「眼横鼻直」そのものなのでしょう。

言うまでもなく、これは、鎌倉時代に唐にわたりその後日本で曹洞宗を興した道元の言葉ですが。

その意味は、文字通りで「人の顔に眼は横についていて鼻は縦についている」ということで、「当たり前」を意味しますが、その当たり前なことが分からなくなっているのが、現代社会なのだと思います。

ちょうど、「独楽は自分自身では回転することができない

」これもまた、当たり前のように。