淀川三十石船の船着き場、八軒家近くの旅籠で一泊した三太は、相部屋の鳥追い女と別れた。

「わいは、三太です、また江戸で逢いましょ」

「私は、お寿々です、それではお元気で」

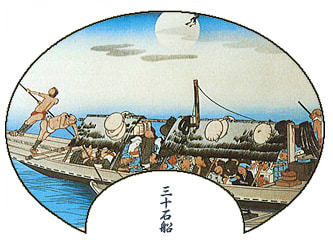

三太は、生まれて初めて乗る船である。嬉しくてうきうきしている。京の伏見には、流れに逆らって船頭たちの水竿で川底を突くと共に、岸からの引き綱で川を上る。三太は大はしゃぎである。

「おい、ぼうず、そんなにはしゃいでいたら、船酔いするぞ」

「酒も飲んでないのに酔うのですか?」

「そうや、船が揺れるだろ、その揺れで酔うのだ」

「ういー、酔っ払った」

「嘘つけ、まだ早い」

「おっちゃん、どこから来たんや」

「江戸だ、江戸からお伊勢さんにお参りにきて、大坂へ足を延ばし、これから京見物をしてから戻るところだ」

「へー、ええ身分や、おっちゃん、強そうやなあ、花川戸の侠客、幡随長兵衛さんとちゃうか?」

「ほう、よう分かったなあ」

「わいは、鞍馬山の牛若丸や」

「嘘つけ、時代が違う」

「おっちゃんも、嘘やろ」

「嘘だ」

三太が黙りこくった。

「どうした?」

「気持ちが悪くなってきた」

「それ見ろ、それが船酔いだ、暫く横になって空を見ていなさい」

「うん」

四半刻(30分)もしないうちに、三太は起き上がった。

「おっちゃん、もう治ったわ」

「酔うのも早いが、治るのも早い奴だなァ」

「そら、子供やもん」

「関係ない」

男は船の乗客を見回した。

「ぼうず、お父さんかお母さんはどの人だい?」

「わい、独りや」

「どうりで、横になっているのに、誰も心配して来ない訳だ、どこまで行くのかい?」

「江戸です」

「独りで行けるのか?」

「迷子になったら、泣いとったら誰かが連れて行ってくれやろ」

「呑気なぼうずだなあ」

二人の話を聞いていたらしく、年増女がにじり寄ってきた。

「ぼん、独りで江戸へ行くのどすか?」

「へえ、そうです」

「わたいも独りで行きますねん」

「ああ、そう」

三太、気の無い返事。

「旅は道連れ、世は情け言いますやろ、わてと一緒に連れ立って行きましょうか?」

三太は気が付いていたが、先程からこの女、三太の胴の辺りや、懐ばかり見ている。

「おっ母ちゃんと一緒の旅みたいやなあ」

「そうどす、わても息子と二人旅みたいで楽しおすえ」

「それは宜しいですなあ、ほうず、そうしなさい」男が口を挟む。

「うん」

三太には、そんな気は更々無い。話に乗った振りをして観察しているのだ。

「わい、腹が減ってきた、そろそろ弁当食べるわ」

八軒家の宿で拵(こさ)えて貰った握り飯と沢庵漬の弁当を開いて食べかけた。

「ほんなら、わたいも食べよ」

「そうだなあ、わしも食うとしょうか」

三太がちらっと二人の弁当を覗くと、まったく同じ弁当である。

「新さん、こいつ等、グルやで」

「間違いなくグルです、三太の銭を掏り盗ろうとしたら、あっしがやっつけてやります」

「うん、わいも隙見せへんで」

弁当の後片付けをしながら、女が三太に言った。

「私はお秋、ぼん、名前は何て言いますのや?」

「三太です」

「そう、可愛い名前どすなあ、弁当食べて眠くなってきたら、わたいの膝枕で寝ても宜しおすえ」

「わい、眠くない、船頭さんのところへ行って、竿さばき見てくるわ」

態(わざ)と二人から離れた三太は、二人の様子をちらちら見ている。

「新さん、新さん、あれっ、新さんおらへん」

新さんは、二人のどちらかに憑いて、探りを入れているらしい。今まで、他人みたいに振舞っていた二人が、三太が離れると何やらひそひそ話しあっている。どうやら、三太が金を持っているらしいとの情報交換や、今後の作戦を立てているようである。新三郎が戻ってきた。

「どうやら、もう船の上では手出しをしないようですよ」

「船を下りてから、わいを掴まえて、銭を奪うのやな」

「そうです、藪の中に連れ込んで、銭を奪ったあと、三太を竹に縛り付けて逃げるらしいですぜ」

「良かった、新さんが居なかったら、わい筍のお化けになるところや」

「何だ、そりゃ?」

夕刻、船は京へ着いた。

「三太ちゃん、お姉ちゃんが手を取ってあげましょ」

「お姉ちゃん、おおきに」三太の内心は、おばちゃんだと思っている。

抱きかかえる振りをして、動巻きと巾着を確認している。巾着は首から丈夫な紐でぶら下げているし、胴巻きはしっかり腰に巻いてある。

「ほな、一緒に江戸へ向いましょなあ」

しばらく歩いて、人家が途切れた辺りに、道の片面が笹薮になっているところがあった。

「三太ちゃん、ちょっと待っとくれ」

「おば、いや、おねえちゃん、どうしたの?」

「へえ、おしっこがしたくなって…、ここらに厠はないし、そや、この笹薮でしてくるわ」

「そうか、お姉ちゃん、笹の折れ株で大事なとこ突かんように気ぃつけや」

「へえ、おおきに、そやけど何か怖いわ、三太ちゃん、途中まで付いてきてぇな」

「わかった、わいも序(ついで)に出しとこ、連れションや」

獣道と言うか、人か猪が分け入った形跡のある藪の中に、二人は入っていった。

「三太ちゃん、ここで待っていておくれやす、恥ずかしいから覗きに来たらあきまへんどすえ」

「うん」

「三太、連れの男が来ますぜ、かくれましょう」

三太は素早く藪の中に身を隠した。男はキョロキョロしながら三太の隠れている前を通り過ぎた。

「あんた、こんなところまで来たんか、途中にあのガキが居ましたやろ」

「いいや、居なかった」

「おかしいなあ、待っとくように言っておいたのに」

「やっぱりそうか、わし、あのガキは只者ではないと思っていた」

「何者やと思っていたのや?」

「座敷童子(ざしきわらし)や、きっとそうに違いない」

「あんたアホか、座敷童子は、陸奥(みちのく)の伝承民話でっせ、それも古い大きな屋敷にとりつきますねん、それを何どす、昼間に船にのって、船酔いするわ、おにぎりは頬張るわ」

「それは、陽気型の座敷童子だろ」

「座敷童子に陰気型と陽気型がおますのか?」

「そうや、その陽気型だろう」

「アホなこと言っていないで、追いかけましょ、ちっと稼がんと、今夜野宿どすえ」、

二人は、三条大橋まで追いかけてみたが、三太は見つからなかった。

「足の早ええガキだぜ」

「あんたの言うように、座敷童子やったのかも知れまへんなあ」

「そうだろ、これに懲りて子供を狙うのは止めにしょうや」

それもその筈、三太は東海道に入る前に、京極一家に立ち寄ろうとしていたのだ。半年ほど前に亥之吉が来た折に、京極一家に話しておいてくれたのだった。

「おひけえなすって」

「何や表で子供が喚いていますぜ」

「おひけえなすって」

「へえへえ、控えさせて貰いましょ」

「てめえ、生国と…」

「へえ、知っとります、大坂の三太さんでっしゃろ、どうぞお上りやす」

「もー、やりにくいなあ、控えたんやったら、ちっと静かにして貰えませんか」

「もう、仁義は宜しいがな、さっさと上がって饅頭食いなはれ」

「せっかく、練習して来たのに…、ぶつぶつ」

京極一家の若い衆が三太を歓迎してくれた。何年か前まで居た「豚松」こと、政吉を思い出していたのだ。政吉は今では菊菱屋の若旦那として、両親のお店を再開し、ちょっとぷっくりしているが男振りの良さと京都弁が江戸の若い女にうけて、小間物商菊菱屋は繁盛しているのだ。

「三太は偉いなあ、独りで江戸までいくんか?」

「へえ、独りです」

「前にここに居た政吉は、十四歳やったのに独りで江戸へ行かれへんかった」

「わいには、独りで行ける訳がおますねん」

「何や、その訳とは?」

「守護霊がついてくれていますねん」

「恐っ」

「守護霊は、お化けと違います、優しい、わいのお父っちゃんみたいな霊です」

「亥之吉さんの天秤棒術の弟子になるのやて?」

「へえ、天秤棒は、子供用に小さく削ろうと思っとります」

「亥之吉さんは、うちの親分が長ドスを一本やろうと言ったのに、断りよった」

「そらそうや、師匠がドス持ったら、亥之吉さんや無くなるやんか」

「もう、師匠か」

亥之吉が立ち寄ったときに、「三太という六歳の子供が来たら、上げてやってくれと、樽酒と別に二両を置いて帰ったらしい。

「それやったら、一宿一飯の恩義感じんでもええのか?」

「当たり前や、殴り込みがあったら、こんなチビ役に立たへん」

「そんなことないで、声援ぐらいはする」

「いらんわ、亥之吉さんとおんなじことを言いよってからに」

亥之吉も同じ事を言ったが、逆に相手の一家に出向いて、喧嘩を治めたのだった。

翌朝、三太は京極一家の人々に礼を言って、京街道を三条大橋に向けて元気よく歩いた。

「まあ、可愛い旅鴉が通りますえ」

「わあ、ほんまや、小さいから旅雀どすなあ」

舞妓はんが見返って噂をしている。

「誰が旅雀やねん」

三太も振り返って三度笠を上げ、舞妓はんを睨む。

「わあ、こっち見た、男らしー」

それなら、三太も満足である・

三条大橋を渡ると、いよいよ東海道である。大津の宿まで約三里。三太の足でもそこまでは歩けるだろうと、新三郎は高を括っていた。

「新さん、おんぶ」

「嘘っ」

第二回 夢の通い路(終) -次回に続く- (原稿用紙14枚)

「チビ三太、ふざけ旅」リンク

「第一回 縞の合羽に三度笠」へ

「第二回 夢の通い路」へ

「第三回 追い剥ぎオネエ」へ

「第四回 三太、母恋し」へ

「第五回 ピンカラ三太」へ

「第六回 人買い三太」へ

「第七回 髑髏占い」へ

「第八回 切腹」へ

「第九回 ろくろ首のお花」へ

「第十回 若様誘拐事件」へ

「第十一回 幽霊の名誉」へ

「第十二回 自害を決意した鳶」へ

「第十三回 強姦未遂」へ

「第十四回 舟の上の奇遇」へ

「第十五回 七里の渡し」へ

「第十六回 熱田で逢ったお庭番」へ

「第十七回 三太と新平の受牢」へ

「第十八回 一件落着?」へ

「第十九回 神と仏とスケベ 三太」へ

「第二十回 雲助と宿場人足」へ

「第二十一回 弱い者苛め」へ

「第二十二回 三太の初恋」へ

「第二十三回 二川宿の女」へ

「第二十四回 遠州灘の海盗」へ

「第二十五回 小諸の素浪人」へ

「第二十六回 袋井のコン吉」へ

「第二十七回 ここ掘れコンコン」へ

「第二十八回 怪談・夜泣き石」へ

「第二十九回 神社立て籠もり事件」へ

「第三十回 お嬢さんは狐憑き」へ

「第三十一回 吉良の仁吉」へ

「第三十二回 佐貫三太郎」へ

「第三十三回 お玉の怪猫」へ

「第三十四回 又五郎の死」へ

「第三十五回 青い顔をした男」へ

「第三十六回 新平、行方不明」へ

「第三十七回 亥之吉の棒術」へ

「第三十八回 貸し三太、四十文」へ

「第三十九回 荒れ寺の幽霊」へ

「第四十回 箱根馬子唄」へ

「第四十一回 寺小姓桔梗之助」へ

「第四十二回 卯之吉、お出迎え」へ

「最終回 花のお江戸」へ

次シリーズ三太と亥之吉「第一回 小僧と太刀持ち」へ

「わいは、三太です、また江戸で逢いましょ」

「私は、お寿々です、それではお元気で」

三太は、生まれて初めて乗る船である。嬉しくてうきうきしている。京の伏見には、流れに逆らって船頭たちの水竿で川底を突くと共に、岸からの引き綱で川を上る。三太は大はしゃぎである。

「おい、ぼうず、そんなにはしゃいでいたら、船酔いするぞ」

「酒も飲んでないのに酔うのですか?」

「そうや、船が揺れるだろ、その揺れで酔うのだ」

「ういー、酔っ払った」

「嘘つけ、まだ早い」

「おっちゃん、どこから来たんや」

「江戸だ、江戸からお伊勢さんにお参りにきて、大坂へ足を延ばし、これから京見物をしてから戻るところだ」

「へー、ええ身分や、おっちゃん、強そうやなあ、花川戸の侠客、幡随長兵衛さんとちゃうか?」

「ほう、よう分かったなあ」

「わいは、鞍馬山の牛若丸や」

「嘘つけ、時代が違う」

「おっちゃんも、嘘やろ」

「嘘だ」

三太が黙りこくった。

「どうした?」

「気持ちが悪くなってきた」

「それ見ろ、それが船酔いだ、暫く横になって空を見ていなさい」

「うん」

四半刻(30分)もしないうちに、三太は起き上がった。

「おっちゃん、もう治ったわ」

「酔うのも早いが、治るのも早い奴だなァ」

「そら、子供やもん」

「関係ない」

男は船の乗客を見回した。

「ぼうず、お父さんかお母さんはどの人だい?」

「わい、独りや」

「どうりで、横になっているのに、誰も心配して来ない訳だ、どこまで行くのかい?」

「江戸です」

「独りで行けるのか?」

「迷子になったら、泣いとったら誰かが連れて行ってくれやろ」

「呑気なぼうずだなあ」

二人の話を聞いていたらしく、年増女がにじり寄ってきた。

「ぼん、独りで江戸へ行くのどすか?」

「へえ、そうです」

「わたいも独りで行きますねん」

「ああ、そう」

三太、気の無い返事。

「旅は道連れ、世は情け言いますやろ、わてと一緒に連れ立って行きましょうか?」

三太は気が付いていたが、先程からこの女、三太の胴の辺りや、懐ばかり見ている。

「おっ母ちゃんと一緒の旅みたいやなあ」

「そうどす、わても息子と二人旅みたいで楽しおすえ」

「それは宜しいですなあ、ほうず、そうしなさい」男が口を挟む。

「うん」

三太には、そんな気は更々無い。話に乗った振りをして観察しているのだ。

「わい、腹が減ってきた、そろそろ弁当食べるわ」

八軒家の宿で拵(こさ)えて貰った握り飯と沢庵漬の弁当を開いて食べかけた。

「ほんなら、わたいも食べよ」

「そうだなあ、わしも食うとしょうか」

三太がちらっと二人の弁当を覗くと、まったく同じ弁当である。

「新さん、こいつ等、グルやで」

「間違いなくグルです、三太の銭を掏り盗ろうとしたら、あっしがやっつけてやります」

「うん、わいも隙見せへんで」

弁当の後片付けをしながら、女が三太に言った。

「私はお秋、ぼん、名前は何て言いますのや?」

「三太です」

「そう、可愛い名前どすなあ、弁当食べて眠くなってきたら、わたいの膝枕で寝ても宜しおすえ」

「わい、眠くない、船頭さんのところへ行って、竿さばき見てくるわ」

態(わざ)と二人から離れた三太は、二人の様子をちらちら見ている。

「新さん、新さん、あれっ、新さんおらへん」

新さんは、二人のどちらかに憑いて、探りを入れているらしい。今まで、他人みたいに振舞っていた二人が、三太が離れると何やらひそひそ話しあっている。どうやら、三太が金を持っているらしいとの情報交換や、今後の作戦を立てているようである。新三郎が戻ってきた。

「どうやら、もう船の上では手出しをしないようですよ」

「船を下りてから、わいを掴まえて、銭を奪うのやな」

「そうです、藪の中に連れ込んで、銭を奪ったあと、三太を竹に縛り付けて逃げるらしいですぜ」

「良かった、新さんが居なかったら、わい筍のお化けになるところや」

「何だ、そりゃ?」

夕刻、船は京へ着いた。

「三太ちゃん、お姉ちゃんが手を取ってあげましょ」

「お姉ちゃん、おおきに」三太の内心は、おばちゃんだと思っている。

抱きかかえる振りをして、動巻きと巾着を確認している。巾着は首から丈夫な紐でぶら下げているし、胴巻きはしっかり腰に巻いてある。

「ほな、一緒に江戸へ向いましょなあ」

しばらく歩いて、人家が途切れた辺りに、道の片面が笹薮になっているところがあった。

「三太ちゃん、ちょっと待っとくれ」

「おば、いや、おねえちゃん、どうしたの?」

「へえ、おしっこがしたくなって…、ここらに厠はないし、そや、この笹薮でしてくるわ」

「そうか、お姉ちゃん、笹の折れ株で大事なとこ突かんように気ぃつけや」

「へえ、おおきに、そやけど何か怖いわ、三太ちゃん、途中まで付いてきてぇな」

「わかった、わいも序(ついで)に出しとこ、連れションや」

獣道と言うか、人か猪が分け入った形跡のある藪の中に、二人は入っていった。

「三太ちゃん、ここで待っていておくれやす、恥ずかしいから覗きに来たらあきまへんどすえ」

「うん」

「三太、連れの男が来ますぜ、かくれましょう」

三太は素早く藪の中に身を隠した。男はキョロキョロしながら三太の隠れている前を通り過ぎた。

「あんた、こんなところまで来たんか、途中にあのガキが居ましたやろ」

「いいや、居なかった」

「おかしいなあ、待っとくように言っておいたのに」

「やっぱりそうか、わし、あのガキは只者ではないと思っていた」

「何者やと思っていたのや?」

「座敷童子(ざしきわらし)や、きっとそうに違いない」

「あんたアホか、座敷童子は、陸奥(みちのく)の伝承民話でっせ、それも古い大きな屋敷にとりつきますねん、それを何どす、昼間に船にのって、船酔いするわ、おにぎりは頬張るわ」

「それは、陽気型の座敷童子だろ」

「座敷童子に陰気型と陽気型がおますのか?」

「そうや、その陽気型だろう」

「アホなこと言っていないで、追いかけましょ、ちっと稼がんと、今夜野宿どすえ」、

二人は、三条大橋まで追いかけてみたが、三太は見つからなかった。

「足の早ええガキだぜ」

「あんたの言うように、座敷童子やったのかも知れまへんなあ」

「そうだろ、これに懲りて子供を狙うのは止めにしょうや」

それもその筈、三太は東海道に入る前に、京極一家に立ち寄ろうとしていたのだ。半年ほど前に亥之吉が来た折に、京極一家に話しておいてくれたのだった。

「おひけえなすって」

「何や表で子供が喚いていますぜ」

「おひけえなすって」

「へえへえ、控えさせて貰いましょ」

「てめえ、生国と…」

「へえ、知っとります、大坂の三太さんでっしゃろ、どうぞお上りやす」

「もー、やりにくいなあ、控えたんやったら、ちっと静かにして貰えませんか」

「もう、仁義は宜しいがな、さっさと上がって饅頭食いなはれ」

「せっかく、練習して来たのに…、ぶつぶつ」

京極一家の若い衆が三太を歓迎してくれた。何年か前まで居た「豚松」こと、政吉を思い出していたのだ。政吉は今では菊菱屋の若旦那として、両親のお店を再開し、ちょっとぷっくりしているが男振りの良さと京都弁が江戸の若い女にうけて、小間物商菊菱屋は繁盛しているのだ。

「三太は偉いなあ、独りで江戸までいくんか?」

「へえ、独りです」

「前にここに居た政吉は、十四歳やったのに独りで江戸へ行かれへんかった」

「わいには、独りで行ける訳がおますねん」

「何や、その訳とは?」

「守護霊がついてくれていますねん」

「恐っ」

「守護霊は、お化けと違います、優しい、わいのお父っちゃんみたいな霊です」

「亥之吉さんの天秤棒術の弟子になるのやて?」

「へえ、天秤棒は、子供用に小さく削ろうと思っとります」

「亥之吉さんは、うちの親分が長ドスを一本やろうと言ったのに、断りよった」

「そらそうや、師匠がドス持ったら、亥之吉さんや無くなるやんか」

「もう、師匠か」

亥之吉が立ち寄ったときに、「三太という六歳の子供が来たら、上げてやってくれと、樽酒と別に二両を置いて帰ったらしい。

「それやったら、一宿一飯の恩義感じんでもええのか?」

「当たり前や、殴り込みがあったら、こんなチビ役に立たへん」

「そんなことないで、声援ぐらいはする」

「いらんわ、亥之吉さんとおんなじことを言いよってからに」

亥之吉も同じ事を言ったが、逆に相手の一家に出向いて、喧嘩を治めたのだった。

翌朝、三太は京極一家の人々に礼を言って、京街道を三条大橋に向けて元気よく歩いた。

「まあ、可愛い旅鴉が通りますえ」

「わあ、ほんまや、小さいから旅雀どすなあ」

舞妓はんが見返って噂をしている。

「誰が旅雀やねん」

三太も振り返って三度笠を上げ、舞妓はんを睨む。

「わあ、こっち見た、男らしー」

それなら、三太も満足である・

三条大橋を渡ると、いよいよ東海道である。大津の宿まで約三里。三太の足でもそこまでは歩けるだろうと、新三郎は高を括っていた。

「新さん、おんぶ」

「嘘っ」

第二回 夢の通い路(終) -次回に続く- (原稿用紙14枚)

「チビ三太、ふざけ旅」リンク

「第一回 縞の合羽に三度笠」へ

「第二回 夢の通い路」へ

「第三回 追い剥ぎオネエ」へ

「第四回 三太、母恋し」へ

「第五回 ピンカラ三太」へ

「第六回 人買い三太」へ

「第七回 髑髏占い」へ

「第八回 切腹」へ

「第九回 ろくろ首のお花」へ

「第十回 若様誘拐事件」へ

「第十一回 幽霊の名誉」へ

「第十二回 自害を決意した鳶」へ

「第十三回 強姦未遂」へ

「第十四回 舟の上の奇遇」へ

「第十五回 七里の渡し」へ

「第十六回 熱田で逢ったお庭番」へ

「第十七回 三太と新平の受牢」へ

「第十八回 一件落着?」へ

「第十九回 神と仏とスケベ 三太」へ

「第二十回 雲助と宿場人足」へ

「第二十一回 弱い者苛め」へ

「第二十二回 三太の初恋」へ

「第二十三回 二川宿の女」へ

「第二十四回 遠州灘の海盗」へ

「第二十五回 小諸の素浪人」へ

「第二十六回 袋井のコン吉」へ

「第二十七回 ここ掘れコンコン」へ

「第二十八回 怪談・夜泣き石」へ

「第二十九回 神社立て籠もり事件」へ

「第三十回 お嬢さんは狐憑き」へ

「第三十一回 吉良の仁吉」へ

「第三十二回 佐貫三太郎」へ

「第三十三回 お玉の怪猫」へ

「第三十四回 又五郎の死」へ

「第三十五回 青い顔をした男」へ

「第三十六回 新平、行方不明」へ

「第三十七回 亥之吉の棒術」へ

「第三十八回 貸し三太、四十文」へ

「第三十九回 荒れ寺の幽霊」へ

「第四十回 箱根馬子唄」へ

「第四十一回 寺小姓桔梗之助」へ

「第四十二回 卯之吉、お出迎え」へ

「最終回 花のお江戸」へ

次シリーズ三太と亥之吉「第一回 小僧と太刀持ち」へ