京は竹薮の多いところである。北小路篤之の屋敷へも、幾つかの竹薮に挟まれた路を通り抜けた。田路助は御所から程近い、公家屋敷に鷹之助たちを案内した。

「このお屋敷にございます」

「立派なお屋敷ですね、田路助さん、占い料は如何程請求しましょうか?」

「そうですね、十両だと吹っ掛けてみては如何でしょう」

大きく開かれた門には、二人の番人が立っていた。田路助が門番達に何事か囁くと、二人は鷹之助を見て軽く頭を下げた。

「ご主人様がお待ちかねじゃ、お通しなされ」と、田路助に言った。

「田路助、ただ今戻りました、ご主人様にお取次ぎを…」

下女が足盥を持って出て来て、鷹之助と政吉の足を洗ってくれた。「裏口へまわれ」と、言われなかったのも、一応は「客人」として迎え入れられたのであろう。

「占い師殿、よく来てくれた」

「私は佐貫鷹之助でございます、して、こちらは供のもので、政吉と申します」

「麻呂が北小路篤之じゃ」

「田路助どのに聞き申し、取るものも取り敢えず参上いたしました」

「その方が占い師とは、なにやら若すぎて頼りなげであるのう」

「どうぞ、お気の済むように、我が霊力をお試しくださいませ」

「そうであるか、では、そこの家来を、接近せずに倒してみせよ」

「そのような事で、お気がすまれるのでしたら、どこからでも斬り込ませてください」

「これ、山之辺、剣を抜いて鷹之助どのに挑んで見せぃ」

「はっ、斬ってもよろしいのですか?」

家来、山之辺は勇んで一歩前にでた。鷹之助は山之辺を睨み据えて、「構わぬ」と、身構えた。

「ただし、私が手心を加えきれずに、山之辺どのの命を奪ってしまうかも知れぬ、そう心得てかかってきなさい」

その鷹之助の一言で、山之辺はあきらから動揺したが、勇気を振り絞って剣を上段に構え、「やあーっ」と、鷹之助に斬りかかった。剣が鷹之助に届く辺りまできて、気合が悲鳴に変わった。山之辺は、大仰に叫ぶと、剣をパラリと地上に落とし、苦しみの表情をみせて自らも地上に崩れた。鷹之助は新三郎の芝居とみてとり、可笑しくて噴出しそうになったが堪えて北小路の方に向き直った。

「こんな事で宜しいでしょうか?」

「山之辺は死んだのか?」

「いえ、気を失っただけでしょう」

「失礼仕った、どうぞ失せ物の行方を占うてくりゃれ」

「紀州へは、間もなくお発ちになられるでしょう、さっそく占い、必ず失せ物の茶釜を探し当て、お公家様の牛車に追いつきますので、安心なさって旅をお続けください」

「さようでおじゃるか、鷹之助、確と頼むぞ」

「はい、お任せください」

「占い料は、如何ほど用意すれば良いのじゃ」

「三百両でございます」

「高いのう、もちっと負からぬか?」

「お公家様ともあろうお方が、お値切りになるとはご家来衆の手前、如何なものですか」

「そう申すな、麻呂とてもこの切羽詰まった折りに言いとうないが、このところ出費が嵩んで家計は火の車なのじゃ」

「まあ、ご相談には応じましょう」

北小路篤之は牛車(ぎっしゃ)に乗り込むと、やや不安げに旅発って行った。鷹之助は、屋敷の者に頼み、茶釜を探しに出る為に道案内役として田路助を供につけてくれるようにと頼み込み、しばし占い師らしく黙祷して見せた後、町に出た。

茶釜は、田路助が人っ気の無い古寺にある墓石の唐櫃(からと)の中に隠していた。重い石蓋を開けると、油紙で包んだ箱が出てきた。中を確かめると、三人は北小路が乗る牛車を急ぎ足で追った。

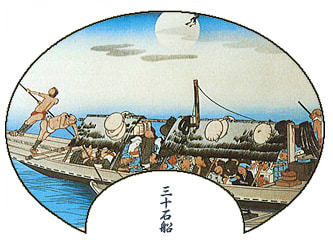

牛車には、伏見に差し掛かったところで会った。ここで三十石船に乗り換えて大坂まで下り、紀州藩から迎えに来た大名駕籠で和歌山城へ向う行程である。

鷹之助たちは、先回りをして伏見の船着場で待った。牛車はゆっくり止まり、輿の戸が開かれ、北小路が下りて来た。

「茶釜をお届けに参りました」

鷹之助が茶釜を差し出すと、中を改めた北小路は、安心したように胸を撫で下ろした。

「言葉通り、幾らか負けて貰えるのであろうのう」

「負ける事は出来ませんが、田路助さんを私に百両で譲って戴けませんか?」

「わかった、譲ろう、それでは二百両を支払えばよいのでおじゃるな」

「はい、それで結構で御座います」

北小路は、供の家来に二百両払えと指示した。

「ところで、お公家様は、私の供の政吉に見覚えはありませぬか?」

「はて? 一向に覚えは無いぞ」

「十数年前に遡ってお考えください」

「知らぬのう」

「お公家様は、人攫いから子供を買いませんでしたか?」

北小路は政吉を繁々と眺めて「えっ」と言った後、絶句した。

「思い出されましたか、政吉はその時の子供です」

暫く経って、北小路は政吉に声をかけた。

「政吉と申すのか、お前には酷いことをしてしまった、京極の親分からは、大切に育てていると聞いたが、辛い思いをさせなんだか?」

「いいえ、親分の言葉通り、可愛がってくれました」

「左様か、それは良かった、あの時に生まれた麻呂の子は、流行り病で死んでしまったのじゃ、これは我が非道の祟りと後悔しておった」

「私は恨んでなぞいません、恨むとしたら子供を拐かして売った人攫いです」

「買った麻呂も悪かった、政吉、許してくりゃれ」

北小路は、たった今、田路助を鷹之助に売ったことなど忘れ去っていたようである。一行は船に乗り込んだが、鷹之助は政吉を京極一家まで送る為に船に乗る日を遅らすことにした。

「では、お別れで御座います、和歌山城までの御旅、どうぞご無事で…」

一行とは、伏見京橋の浜で別れた。

「田路助さん、これで良かったのですか?」

「はい、有難う御座いました、これからは鷹之助さんの下僕として、一生懸命にお尽くし致します」

「あはは、あれは嘘ですよ、私ごときに下僕などいりません、田路助さんはご自由になさってください」

「でも、いきなり自由だと仰せられても戸惑うばかりどす、暫くは鷹之助さんの下僕として置いていただけませんか?」

「それは構いませんが、下僕ではなく友人としてお迎えいたします」

田路助は「もったいない」とは言いつつ、それを承諾した。

「では、二百両のうち、百両が田路助さんの分です」

「そんなに戴いて良いのですか?」

「元はと言えば、田路助さんが立てた計画ではありませんか」

「面目次第もありません」

「残りの百両は、政吉さんがお使いなさい」

「わいは何も…」

「政吉さんは私と違いお金持ちでしょうから、どうでしょう京極の親分に差し上げては如何でしょうか」

「そうですね、育てて貰って何も礼をしていませんので、親孝行の積りで置き土産にします」

「ところで…」田路助が済まなさそうに言った。「鷹之助さんには塾を休んで戴き、船賃や旅籠代まで出していただきましたのに、一文もなしではあまりにも申し訳がありません」

「では、双方から一朱ずつ戴きましょうか」

京極一家まで政吉を送って行くと、「明日の夕刻までゆっくりして行け」と、政吉や子分達にもせがまれ、鷹之助と田路助は言葉に甘えることにした。

「一宿一飯の恩義にあずかり、ここで殴り込みでもあれば、私達は何の役にもたちませんね」

鷹之助が冗談半分に言うと、政吉が即座に返した。

「その時は、亥之吉兄ぃの手で行きましょうや」

「どうするのですか?」

「隅っこに居て、声援だけするのです」

「それでも斬りかかられたら?」

「尻に帆かけて逃げ出すのです」

子分の一人が笑いながら言った。

「こら、豚松(政吉)、わいが首根っこ掴んで、相手の前に突き出してやる」

政吉は、鷹之助に言われた通り、百両を京極の親分に差し出すと、親分は喜んで受け取ってくれた。ちょっと親孝行をした気分になった政吉であった。

翌朝、政吉は江戸へ向けて出立した。やはり京極一家が政吉の実家のようで、親分子分と別れるのが寂しげであった。

その日の八つ刻過ぎに、鷹之助と田路助は一家の人達に礼を言って別れ、伏見の船着場へ向かった。船上では、田路助の身の振り方について話をした。

「俺は、鷹之助さんの下僕として末永くお仕えしたいのどす」

「だから言ったでしょう、わたしは下僕を置くような身分ではありません」

「私は手に職も、商人の知識もありません、読み書きすら出来ないのどす」

「今からでも遅くはありません、勉強しましょう」

「俺はもうすぐ二十歳なのですよ、今更勉強なんて出来ませんよ」

「何を言うのですか、読み書き算盤は私が教えましょう」

「俺に覚えられるでしょうか?」

「大丈夫です、上方に戻ったら、まず一年間鷹塾で読み書き算盤を勉強しましょう」

「はい、よろしくお願い致します」

「その後は、私の知り合いの雑貨商福島屋さんに頼んで、商いの見習いをしては如何ですか?」

「雇ってくれるでしょうか」

「雇われるのではありません、勉強をさせて貰うのです、お給金は貰えなくても、食と住と商いの勉強が田路助さんへの報酬なのです」

「わかりました、頑張ってみます」

「それまで、この百両は両替屋に預けておきましょう」

「お任せいたします」

ようやく、鷹之助は普段の生活を取り戻した。だが、田路助が居るお陰で、食事の用意をする必要がなくなった。生活費を田路助に渡しておくと、女房さながらにやりくりをしてくれる。その分、鷹塾の学習時間を延ばして二部制にし、塾生の子供も二倍に増えた。田路助は子供好きとみえ、すぐに子供たちの心を掴んでしまった。

鷹塾が終わったあと、鷹之助は子供たちを送り届けるようになった。ただ困ったことに、お鶴との二人きりの時間が取れずに、お鶴はご機嫌斜めである。そこで、鷹之助は考え、お鶴を店まで送り、小倉屋の店で茶を一服頂戴して、お鶴と語り合い、そして鷹塾に戻るのを日課にした。

第二十一回 人を買う(終) -次回に続く- (原稿用紙14枚)

「佐貫鷹之助リンク」

「第一回 思春期」へ

「第二回 鷹之助の許婚」へ

「第三回 深夜の盗賊」へ

「第四回 矢文」へ

「第五回 鷹之助男難」へ

「第六回 鷹之助女難」へ

「第七回 三吉先生のお給金」へ

「第八回 源太の神様」へ

「第九回 お稲,死出の旅」へ

「第十回 断絶、母と六人の子供」へ

「第十一回 涙の握り飯」へ

「第十二回 弟に逢いたい」へ

「第十三回 お鶴の嫉妬」へ

「第十四回 福の神」へ

「第十五回 沓掛の甚太郎」へ

「第十六回 怒りの霊力」へ

「第十七回 ねずみ小僧さぶ吉」へ

「第十八回 千日墓地の幽霊」へ

「第十九回 嘯く真犯人 ...」へ

「第二十回 公家、桂小路萩麻呂」へ

「第二十一回 人を買う」へ

「第二十二回 天神の森殺人事件」へ

「第二十三回 佐貫、尋常に勝負」へ

「第二十四回 チビ三太一人旅」へ

「第二十五回 チビ三太、明石城へ」へ

「第二十六回 チビ三太、戻り旅」へ

「第二十七回 源太が居ない」へ

「第二十八回 阿片窟の若君」へ

「第二十九回 父、佐貫慶次郎の死」へ

「最終回 チビ三太、江戸へ」へ

次シリーズ「チビ三太、ふざけ旅」へ

「このお屋敷にございます」

「立派なお屋敷ですね、田路助さん、占い料は如何程請求しましょうか?」

「そうですね、十両だと吹っ掛けてみては如何でしょう」

大きく開かれた門には、二人の番人が立っていた。田路助が門番達に何事か囁くと、二人は鷹之助を見て軽く頭を下げた。

「ご主人様がお待ちかねじゃ、お通しなされ」と、田路助に言った。

「田路助、ただ今戻りました、ご主人様にお取次ぎを…」

下女が足盥を持って出て来て、鷹之助と政吉の足を洗ってくれた。「裏口へまわれ」と、言われなかったのも、一応は「客人」として迎え入れられたのであろう。

「占い師殿、よく来てくれた」

「私は佐貫鷹之助でございます、して、こちらは供のもので、政吉と申します」

「麻呂が北小路篤之じゃ」

「田路助どのに聞き申し、取るものも取り敢えず参上いたしました」

「その方が占い師とは、なにやら若すぎて頼りなげであるのう」

「どうぞ、お気の済むように、我が霊力をお試しくださいませ」

「そうであるか、では、そこの家来を、接近せずに倒してみせよ」

「そのような事で、お気がすまれるのでしたら、どこからでも斬り込ませてください」

「これ、山之辺、剣を抜いて鷹之助どのに挑んで見せぃ」

「はっ、斬ってもよろしいのですか?」

家来、山之辺は勇んで一歩前にでた。鷹之助は山之辺を睨み据えて、「構わぬ」と、身構えた。

「ただし、私が手心を加えきれずに、山之辺どのの命を奪ってしまうかも知れぬ、そう心得てかかってきなさい」

その鷹之助の一言で、山之辺はあきらから動揺したが、勇気を振り絞って剣を上段に構え、「やあーっ」と、鷹之助に斬りかかった。剣が鷹之助に届く辺りまできて、気合が悲鳴に変わった。山之辺は、大仰に叫ぶと、剣をパラリと地上に落とし、苦しみの表情をみせて自らも地上に崩れた。鷹之助は新三郎の芝居とみてとり、可笑しくて噴出しそうになったが堪えて北小路の方に向き直った。

「こんな事で宜しいでしょうか?」

「山之辺は死んだのか?」

「いえ、気を失っただけでしょう」

「失礼仕った、どうぞ失せ物の行方を占うてくりゃれ」

「紀州へは、間もなくお発ちになられるでしょう、さっそく占い、必ず失せ物の茶釜を探し当て、お公家様の牛車に追いつきますので、安心なさって旅をお続けください」

「さようでおじゃるか、鷹之助、確と頼むぞ」

「はい、お任せください」

「占い料は、如何ほど用意すれば良いのじゃ」

「三百両でございます」

「高いのう、もちっと負からぬか?」

「お公家様ともあろうお方が、お値切りになるとはご家来衆の手前、如何なものですか」

「そう申すな、麻呂とてもこの切羽詰まった折りに言いとうないが、このところ出費が嵩んで家計は火の車なのじゃ」

「まあ、ご相談には応じましょう」

北小路篤之は牛車(ぎっしゃ)に乗り込むと、やや不安げに旅発って行った。鷹之助は、屋敷の者に頼み、茶釜を探しに出る為に道案内役として田路助を供につけてくれるようにと頼み込み、しばし占い師らしく黙祷して見せた後、町に出た。

茶釜は、田路助が人っ気の無い古寺にある墓石の唐櫃(からと)の中に隠していた。重い石蓋を開けると、油紙で包んだ箱が出てきた。中を確かめると、三人は北小路が乗る牛車を急ぎ足で追った。

牛車には、伏見に差し掛かったところで会った。ここで三十石船に乗り換えて大坂まで下り、紀州藩から迎えに来た大名駕籠で和歌山城へ向う行程である。

鷹之助たちは、先回りをして伏見の船着場で待った。牛車はゆっくり止まり、輿の戸が開かれ、北小路が下りて来た。

「茶釜をお届けに参りました」

鷹之助が茶釜を差し出すと、中を改めた北小路は、安心したように胸を撫で下ろした。

「言葉通り、幾らか負けて貰えるのであろうのう」

「負ける事は出来ませんが、田路助さんを私に百両で譲って戴けませんか?」

「わかった、譲ろう、それでは二百両を支払えばよいのでおじゃるな」

「はい、それで結構で御座います」

北小路は、供の家来に二百両払えと指示した。

「ところで、お公家様は、私の供の政吉に見覚えはありませぬか?」

「はて? 一向に覚えは無いぞ」

「十数年前に遡ってお考えください」

「知らぬのう」

「お公家様は、人攫いから子供を買いませんでしたか?」

北小路は政吉を繁々と眺めて「えっ」と言った後、絶句した。

「思い出されましたか、政吉はその時の子供です」

暫く経って、北小路は政吉に声をかけた。

「政吉と申すのか、お前には酷いことをしてしまった、京極の親分からは、大切に育てていると聞いたが、辛い思いをさせなんだか?」

「いいえ、親分の言葉通り、可愛がってくれました」

「左様か、それは良かった、あの時に生まれた麻呂の子は、流行り病で死んでしまったのじゃ、これは我が非道の祟りと後悔しておった」

「私は恨んでなぞいません、恨むとしたら子供を拐かして売った人攫いです」

「買った麻呂も悪かった、政吉、許してくりゃれ」

北小路は、たった今、田路助を鷹之助に売ったことなど忘れ去っていたようである。一行は船に乗り込んだが、鷹之助は政吉を京極一家まで送る為に船に乗る日を遅らすことにした。

「では、お別れで御座います、和歌山城までの御旅、どうぞご無事で…」

一行とは、伏見京橋の浜で別れた。

「田路助さん、これで良かったのですか?」

「はい、有難う御座いました、これからは鷹之助さんの下僕として、一生懸命にお尽くし致します」

「あはは、あれは嘘ですよ、私ごときに下僕などいりません、田路助さんはご自由になさってください」

「でも、いきなり自由だと仰せられても戸惑うばかりどす、暫くは鷹之助さんの下僕として置いていただけませんか?」

「それは構いませんが、下僕ではなく友人としてお迎えいたします」

田路助は「もったいない」とは言いつつ、それを承諾した。

「では、二百両のうち、百両が田路助さんの分です」

「そんなに戴いて良いのですか?」

「元はと言えば、田路助さんが立てた計画ではありませんか」

「面目次第もありません」

「残りの百両は、政吉さんがお使いなさい」

「わいは何も…」

「政吉さんは私と違いお金持ちでしょうから、どうでしょう京極の親分に差し上げては如何でしょうか」

「そうですね、育てて貰って何も礼をしていませんので、親孝行の積りで置き土産にします」

「ところで…」田路助が済まなさそうに言った。「鷹之助さんには塾を休んで戴き、船賃や旅籠代まで出していただきましたのに、一文もなしではあまりにも申し訳がありません」

「では、双方から一朱ずつ戴きましょうか」

京極一家まで政吉を送って行くと、「明日の夕刻までゆっくりして行け」と、政吉や子分達にもせがまれ、鷹之助と田路助は言葉に甘えることにした。

「一宿一飯の恩義にあずかり、ここで殴り込みでもあれば、私達は何の役にもたちませんね」

鷹之助が冗談半分に言うと、政吉が即座に返した。

「その時は、亥之吉兄ぃの手で行きましょうや」

「どうするのですか?」

「隅っこに居て、声援だけするのです」

「それでも斬りかかられたら?」

「尻に帆かけて逃げ出すのです」

子分の一人が笑いながら言った。

「こら、豚松(政吉)、わいが首根っこ掴んで、相手の前に突き出してやる」

政吉は、鷹之助に言われた通り、百両を京極の親分に差し出すと、親分は喜んで受け取ってくれた。ちょっと親孝行をした気分になった政吉であった。

翌朝、政吉は江戸へ向けて出立した。やはり京極一家が政吉の実家のようで、親分子分と別れるのが寂しげであった。

その日の八つ刻過ぎに、鷹之助と田路助は一家の人達に礼を言って別れ、伏見の船着場へ向かった。船上では、田路助の身の振り方について話をした。

「俺は、鷹之助さんの下僕として末永くお仕えしたいのどす」

「だから言ったでしょう、わたしは下僕を置くような身分ではありません」

「私は手に職も、商人の知識もありません、読み書きすら出来ないのどす」

「今からでも遅くはありません、勉強しましょう」

「俺はもうすぐ二十歳なのですよ、今更勉強なんて出来ませんよ」

「何を言うのですか、読み書き算盤は私が教えましょう」

「俺に覚えられるでしょうか?」

「大丈夫です、上方に戻ったら、まず一年間鷹塾で読み書き算盤を勉強しましょう」

「はい、よろしくお願い致します」

「その後は、私の知り合いの雑貨商福島屋さんに頼んで、商いの見習いをしては如何ですか?」

「雇ってくれるでしょうか」

「雇われるのではありません、勉強をさせて貰うのです、お給金は貰えなくても、食と住と商いの勉強が田路助さんへの報酬なのです」

「わかりました、頑張ってみます」

「それまで、この百両は両替屋に預けておきましょう」

「お任せいたします」

ようやく、鷹之助は普段の生活を取り戻した。だが、田路助が居るお陰で、食事の用意をする必要がなくなった。生活費を田路助に渡しておくと、女房さながらにやりくりをしてくれる。その分、鷹塾の学習時間を延ばして二部制にし、塾生の子供も二倍に増えた。田路助は子供好きとみえ、すぐに子供たちの心を掴んでしまった。

鷹塾が終わったあと、鷹之助は子供たちを送り届けるようになった。ただ困ったことに、お鶴との二人きりの時間が取れずに、お鶴はご機嫌斜めである。そこで、鷹之助は考え、お鶴を店まで送り、小倉屋の店で茶を一服頂戴して、お鶴と語り合い、そして鷹塾に戻るのを日課にした。

第二十一回 人を買う(終) -次回に続く- (原稿用紙14枚)

「佐貫鷹之助リンク」

「第一回 思春期」へ

「第二回 鷹之助の許婚」へ

「第三回 深夜の盗賊」へ

「第四回 矢文」へ

「第五回 鷹之助男難」へ

「第六回 鷹之助女難」へ

「第七回 三吉先生のお給金」へ

「第八回 源太の神様」へ

「第九回 お稲,死出の旅」へ

「第十回 断絶、母と六人の子供」へ

「第十一回 涙の握り飯」へ

「第十二回 弟に逢いたい」へ

「第十三回 お鶴の嫉妬」へ

「第十四回 福の神」へ

「第十五回 沓掛の甚太郎」へ

「第十六回 怒りの霊力」へ

「第十七回 ねずみ小僧さぶ吉」へ

「第十八回 千日墓地の幽霊」へ

「第十九回 嘯く真犯人 ...」へ

「第二十回 公家、桂小路萩麻呂」へ

「第二十一回 人を買う」へ

「第二十二回 天神の森殺人事件」へ

「第二十三回 佐貫、尋常に勝負」へ

「第二十四回 チビ三太一人旅」へ

「第二十五回 チビ三太、明石城へ」へ

「第二十六回 チビ三太、戻り旅」へ

「第二十七回 源太が居ない」へ

「第二十八回 阿片窟の若君」へ

「第二十九回 父、佐貫慶次郎の死」へ

「最終回 チビ三太、江戸へ」へ

次シリーズ「チビ三太、ふざけ旅」へ