「神の逮捕:彼らは後ずさりして、地に倒れた。」(ヨハネ18章6節)ブルックリン美術館所蔵

〒981-3302宮城県富谷市三ノ関坂ノ下120番地12 TEL:022-358-1380 FAX:022-358-1403

日本福音教団 富 谷 教 会 週 報

受難節第6主日(棕櫚の主日)2023年4月2日(日) 午後5時~5時50分

礼 拝 順 序

司会 斎藤 美保姉

前 奏 奏楽 辺見トモ子姉

讃美歌(21) 299(うつりゆく世にも)

交読詩編 62(わたしの魂は沈黙して、ただ神に向かう)

主の祈り 93-5、A

使徒信条 93-4、A

司会者の祈り

聖 書(新共同訳) ヨハネによる福音書18章1-14節(新p.203)

説 教 「イエスの捕縛と十字架への道」 辺見宗邦牧師

祈 祷

讃美歌(21) 297(栄えの主イェスの)

献 金

感謝祈祷

頌 栄(21) 27(父・子・聖霊の)

祝 祷

後 奏

〇オン・ラインで礼拝に参加できます。090-3365-3019 (辺見牧師)に、申し込み下さい。

次週礼拝 4月9日(日) 復活日 午後5時~5時50分

聖 書 ヨハネによる福音書20章1-18節

説教題 「キリストの復活」

讃美歌(21)325 327 27 交読詩編 30

本日の聖書 ヨハネによる福音書18章1-14節

1こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒に、キドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。2イエスを裏切ろうとしていたユダも、その場所を知っていた。イエスは、弟子たちと共に度々ここに集まっておられたからである。3それでユダは、一隊の兵士と、祭司長たちやファリサイ派の人々の遣わした下役たちを引き連れて、そこにやって来た。松明やともし火や武器を手にしていた。4イエスは御自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て、「だれを捜しているのか」と言われた。 5彼らが「ナザレのイエスだ」と答えると、イエスは「わたしである」と言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。6イエスが「わたしである」と言われたとき、彼らは後ずさりして、地に倒れた。7そこで、イエスが「だれを捜しているのか」と重ねてお尋ねになると、彼らは「ナザレのイエスだ」と言った。8すると、イエスは言われた。「『わたしである』と言ったではないか。わたしを捜しているのなら、この人々は去らせなさい。」9それは、「あなたが与えてくださった人を、わたしは一人も失いませんでした」と言われたイエスの言葉が実現するためであった。10シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。11イエスはペトロに言われた。「剣をさやに納めなさい。父がお与えになった杯は、飲むべきではないか。」12そこで一隊の兵士と千人隊長、およびユダヤ人の下役たちは、イエスを捕らえて縛り、13まず、アンナスのところへ連れて行った。彼が、その年の大祭司カイアファのしゅうとだったからである。14一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だと、ユダヤ人たちに助言したのは、このカイアファであった。

本日の説教

2月22日水曜日から始まった受難節も、いよいよ今日から最後の一週間の受難週に入ります。今日の主の日は、棕櫚の日曜日と言われ、主イエスがろばの子に乗り、柔和な平和の王としてエルサレムに入場した日です。ヨハネによる福音書では12章12節以下に、イエスが群衆にホサナと叫ばれて迎えられたことが記されています。ホサナは「今、救い給え」の意味が転じて歓迎の叫びになった言葉です。

ヨハネによる福音書では13章から過越祭の前の日に入り、イエスは弟子たちと最後の夕食の時を過ごします。夕食の時、イエスは食事の席から立ち上がって弟子たちの足を洗い、再び席に着かれました。ユダの裏切りの予告をします。ユダはパン切れを受け取ると、すぐ出て行きました。イエスは弟子たちに、「わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも、互いに愛し合いなさい」という新しい掟を与えました。また、「主よ、あなたのためなら命を捨てます」と言ったペトロに、「鶏が鳴くまでに、あなたは三度わたしのことを知らないと言うでだろう」とペトロの裏切りを予告しました。

14章から弟子たちと別れる訣別の説教が始まります。イエスは「父に至る道」を話し、「聖霊を与える約束」をします。そして、31節で「さあ、立て。ここから出かけよう。」と弟子たちに声をかけます。しかし、15章、16章には弟子たちと別れる前の訣別の説教が続きます。15章では「イエスがまことのぶどうの木」であることを話したあと、「迫害に遭われることを予告」します。16章では「聖霊の働き」を話し、「悲しみが喜びに変わる」ことを予告します。そして「イエスは既に世に勝っている」ことを宣言します。17章ではイエスの大祭司としての祈りが記されています。そして今日の18章に入ります。

18章はイエスが逮捕される場面です。この場面については、四つの福音書がそれぞれ伝えていますが、ヨハネによる福音書だけが伝える記事があります。

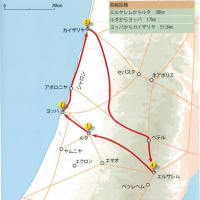

イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれました。キドロン(濁り水の色からか、「黒い」の意味)の谷は、エルサレムの町とオリーブ山の間にあり、冬の雨季にだけ水が流れる峡谷です。その向こう側に園があり、イエスは弟子たちとその中に入られました。その園をマタイとマルコ福音書は、ゲッセマネ(「オリーブの油絞り」の意)と呼んでいます。ヨハネによる福音書には、ゲッセマネの園で「父よ、できることなら、この杯をわたしから過ぎ去らせてください」というイエスの苦悶の祈りはありません。12章27節から29節にかけて、「今、わたしは心騒ぐ」で始まる似た祈りは記されていますが、ゲッセマネの園の場面では省略されています。その意図は、やはり、積極的にイエスが受難を受け入れようとする点にあります。ヨハネ福音書ではどこまでも、受難に心騒ぐイエスではなく、受難にしっかりと立ち向かう栄光と権威に満ちたイエスを描いています。その故に、「父がお与えになった杯は、飲むべきではないか」という前向きのことばになって記されています。「杯」とは、神の定めた苦難を表すユダヤ的用語です。イエスは、今進んでその苦い杯を飲もうとしているのです。

イエスを裏切ろうとしていたユダも、その場所を知っていました。イエスは、弟子たちと共に度々ここに集まっておられたからです。野宿の場所だったと思われています。イエスは、わざわざ、発見されやすい場所に赴いたことになります。イエスが受難を自ら引き受けようとしている姿が強調されています。そこで、ユダが一隊の兵士と、祭司長たちやファリサイ派の人々の遣わした下役たちを引き連れて、そこにやって来ました。松明やともし火や武器を手にしていました。「一隊の兵士」とはローマの兵士たちです。そのことを他の福音書は報告していません。エルサレム神殿の北西隅に接するアントニアの塔(要塞)にローマ兵が常駐しており、特に祝祭の時は、治安維持のためにカイサリアから援助の部隊が来ていました。「一隊」とは600人の部隊を指す語ですが、時には三分の一の200人の編成をも意味したようです。ここではどの程度の兵士かは定かではありませんが、かなり多い兵士をが派遣されたことを表しています。

主イエスの前に、政治的、軍事的力と宗教的力とが結束して向かってきたのです。主イエスは最後の晩餐の席においてこう語られました。「もはや、あなたがたと多くを語るまい。世の支配者が来るからである。だが、彼はわたしをどうすることもできない」(14:30)。イエスは御自分に起こることを何もかも知っておられたのです。

イエスは逮捕者の一団の前に進み出て、「だれを捜しているのか」(18:4)と言われました。イエスは捕らえられることを承知で、自分から進んで、語りかけたのです。イエスが捕えられるのは自発的なことであることが強調されています。このことはすでに10章18節で、あらかじめ暗示されています。「だれもわたしから命を奪い取ることはできない。わたしは自分でそれを捨てる」と主イエスは言われています。

逮捕者の一団が「ナザレのイエスだ」とイエスに答えると、イエスは「わたしである」と名乗りました。この<わたしである>というこの言葉は、「わたしは主なる神である」という宣言に等しい言葉なのです。「わたしである」という言葉は、神がモーセに「わたしはある。わたしはあるという者だ」(出エジプト記3:14)と語った言葉に由来している聖なる神の名を表す言葉です。

主イエスは裏切られ、逮捕されるという絶対絶命の状況にありながら、自らを神として現すのです。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいました。この場面では、他の福音書のようにユダはイエスに口づけし、捕まえる人を教える必要はありません。イエスが「わたしである」と言われたとき、イエスを逮捕するためにやって来た一団は、後ずさりして、地に倒れました。イエスの神としての権威の前にひるんだのです。それは、イエスの逮捕ということも、人間には何の力もないことを暗示しています。もし、イエスが進んで逮捕を受け入れなければ、どのような企ても無力なのです。逮捕という受難物語の最初から、イエスは主導権を握っておられるのです。そのことは、ヨハネ福音書では終わりまで、一貫して変わることがありません。それはこの世の力に対するキリストの勝利を指し示す象徴的な出来事として記されているのです。

そこで、もう一度イエスは「だれを捜しているのか」(18章7節)と逮捕のために向かって来た者たちに尋ねました。彼らは「ナザレのイエスだ」と言いました。すると、イエスは「わたしである」と言ったではないか、と逮捕されるために進み出て、「わたしを捜しているのなら、この人々は去らせなさい」と共にいた弟子たちを去らせ、御自分ひとりが受難を引き受けようとされました。それはこの福音書を書いた記者ヨハネによると、「あなたが与えてくださった人を、わたしは一人も失いませんでした」(6章30節)と言われたイエスの言葉が実現するためでした。

シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落としました。その手下の名はマルコスでした。この出来事は他の福音書にも報じられているが、人物の名を特定しているのは、ヨハネ福音書だけです。そのような行動に打って出たペトロをいさめるように、イエスは「剣をさやに納めなさい。父がお与えになった杯は、飲むべきではないか」と言われました。イエスは父なる神の意志に従う決意をペトロに伝えました。ぺトロは、主イエスを守ろうとして抵抗する必要はなかったのです。ペトロをイエスが守ったのか、ペトロは逮捕されませんでした。

この場面において力ある御方として立っているのは主イエスだけです。宗教的な権力や国家権力による世の力も、主イエスに対して無力です。主イエス様は弟子たちを、いわば体を張ってこの世の力から守られたのです。なぜイエスはこのような十字架の死への道を自分の道として選ばれたのでしょうか。「人の子がこの世にきたのは、多くの人の贖いとして、自分の命を与えるためである」(マルコ10:45)と言っておられます。神から離れている人間の罪の身代わりになり、永遠の命を与えるために十字架の道を取られたのです。

そこで一隊の兵士と千人隊長、およびユダヤ人の下役たちは、イエスを捕らえて縛り、まず、アンナスのところへ連れて行きました(18章17-23節)。彼が、その年の大祭司カイアファのしゅうとだったからです。ペトロは中庭で、イエスを知らないと否定しました。

大祭司アンナスはイエスを尋問後、イエスを縛ったまま大祭司カイアファのもとに送りました(18章24節)。ペトロはここでもイエスを知らないと二度もが否定しました。するとすぐ、鶏が鳴きました。[臨時の最高法院の裁判が開かれ、一同は、死刑にすべきだと決議しました(マルコ14:64)。]人々はイエスを総督官邸に連れて行きました。明け方でした(18章28節)。イエスに罪を見出せないピラトは、釈放しようと努めたが、ユダヤ人たちは「この男は神の子と自称したから、死罪に当たると」言いました。また、ユダヤ人たちは、「王と自称する者は皆、皇帝の背いている」と叫びました。

ピラトは、ガバタ「敷石」という場所へ連れ出し、裁判の席に着かせました(19章13節)。正午ごろでした。ユダヤ人たちや、祭司長たちはイエスを十字架刑にすることを求めたので、ピラトは十字架刑の判決を宣告し、イエスを彼らに引き渡しました。

イエスは、自ら十字架を背負い、ゴルゴタ(されこうべの場所)へ向かわれました(19章17節)。そこで彼らはイエスを十字架につけました。十字架の上に掛けた罪状書きは「ナザレのイエス、ユダヤ人の王」とヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で書いてありました。「I N R I」はラテン語の「イエズス・ナザレヌス・レックス・ユダエオルム」の四つの語の頭文字です。イエスと一緒にほかの二人も、イエスの両脇の十字架につけました。

この後、イエスはすべてが成し遂げられたのを知り、「渇く」と言われ、酸いぶどう酒を受けると、「成し遂げられた」と言い、息を引き取られました。十字架上での苦悶の姿はありません。ユダヤ人たちは。翌日は安息日であったので、遺体を残して十字架の上に残しておかないために、取り降ろすように、ピラトに願い出ました。兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺しました。

イエスの弟子であったアリマタヤ出身のヨセフがピラトの許しを得て、遺体を取り降ろし、かつて夜、イエスのもとに来たことのあるニコデモと共に、近くの園にある新しい墓にイエスを納めました(19章38-42)。

なぜイエスはこのような十字架の死への道を自分の道として選ばれたのでしょうか。「人の子がこの世にきたのは、多くの人の贖いとして、自分の命を与えるためである」(マルコ10:45)と言っておられます。神から離れている人間の罪に対する神の怒りを、一身に受けて、身代わりとなり、神の刑罰より救い、わたしたちのために、神の恵みと義と永遠の命を与えるために十字架の道を歩まれたのです。その最後は実に壮絶な死でした。こうして、イエスは罪の贖いの業を成し遂げられたのです。

主イエスは、わたしたちを襲う世の攻撃に対して、わたしたちを守るために「私である」と言われて、神の力をおびて単身で立ち向かわれる方です。この 主イエスに守られていることを感謝しながら日々の生活を送りましょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます