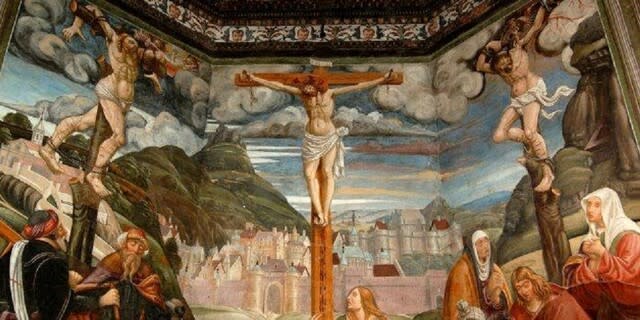

↑ The Crucifixion , fresco by a master of the Lombard school, Church of St Sebastian (16th century), Biella, Piedmont, Italy.

〒981-3302宮城県富谷市三ノ関坂ノ下120番地12 TEL:022-358-1380・FAX:022-358-1403

日本福音教団 富 谷 教 会 週 報

聖霊降臨節第4主日 2021年6月13日(日) 午後5時~5時50分

年間標語「キリストのからだである教会のために、おのおのは分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって造り上げられてゆこう。」(エフェソ4・16)

聖 句 「御父が、その霊により力をもって、あなたがたの心の内にキリストを住まわせ、あなたがたを愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者としてくださるように。(エフェソ3・16-17)

礼 拝 順 序

司会 田中 恵子姉

前 奏 奏楽 辺見トモ子姉

讃美歌(21) 13(みつかいとともに)

交読詩編 67(神がわたしたちを憐れみ、祝福し)

主の祈り 93-5、A

使徒信条 93-4、A

司会者の祈り

聖 書(新共同訳)フィリピの信徒への手紙2章6~11節(新p.363)

説 教 「キリスト賛歌と讃美歌『主は命を』の作詞者 」 辺見宗邦牧師

祈 祷

讃美歌(21) 513(主は命を)

献 金

感謝祈祷

頌 栄(21) 27(父・子・聖霊の)

祝 祷

後 奏

〇 韓国と名古屋から、星野兄と辺見兄が参加します。

〇 リモートで礼拝に参加希望の方は、申し込みください。

ズーム設定担当は、斎藤美保姉です。

次週礼拝 6月20日(日)午後5時~5時50分

聖 書 フィリピの信徒への手紙4章3~9節

説教題 「どんなことでも、思い煩うのはやめなさい」

讃美歌(21) 213 493 27 交読詩編 73

本日の聖書 フィリピの信徒への手紙2章6~11節

2:6キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、 7かえって自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。人間の姿で現れ、 8へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。 9このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名にまさる名をお与えになりました。 10こうして、天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて、イエスの御名にひざまずき、 11すべての舌が、「イエス・キリストは主である」と公に宣べて、父である神をたたえるのです。

本日の説教

「キリスト賛歌」と言われる、フィリピ2章6-11節は、詩形で書かれています。この賛歌はパウロの創作ではなく、当時の教団で用いられていた賛歌の引用です。パウロがこの賛歌を引用したのは、フィリピ教会のある人々が敵対者たちの影響をこうむり、その結果利己心や虚栄心により、信仰生活、とくに教会員の一致が脅かされていたことによります。そこでパウロはこの賛歌を引用することにより、かれらにまずキリストの救いに出来事の確認を迫り、この救いにあずかっているものとして救い主キリストのへりくだりをかれらの模範とすることを勧めています。すでに完全なものであることを誇り、すでに栄光を受けていると主張した敵対者影響下にあるフィリピ教会の者たちに対し、パウロは従順のゆえに天にあげられたキリストの道を示すことにより、完全な栄光は、へりくだりを経てはじめて与えられる将来における約束の賜物であることを教えます。

この賛歌の構造は、6-8節と、9-11節、すなわち前半と後半の二部から成り立っています。前半では、主体はキリストで、フィリピの教会の人々に、へりくだりと従順のゆえに天にあげられたキリストの歩んだ道を示すためでした。8節は「死にいたるまで従順でした」で完結していた賛歌に、パウロは「十字架の死」という句を加え、キリストの十字架こそが実は決定的な救いの出来事であったことを強調しました。

後半は、父なる神が主体で、自分を空しくし、人間になるほどへりくだった御子、さらに十字架の死に至るまで父なる神にみこころに従った御子を、父なる神は大いに高め、あらゆる名にまさる名、いいかえれば全被造物にまさる位と権能とを「恵み」としてお与えになったことが賛美されています。

「キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。」(2:6-7)

<神の身分でありながら>とは、人間となられる前のキリストの神的力や神的実態を意味します。

<神と等しいもの者>は<神の身分>と同じ意味で、先在者キリストが神的存在であり、その意味で神と等しい存在であったことを述べています。

<固執しようと思わず>は、その神的な存在を固持しようと欲しなかった、ということです。当然享受してしかるべき<神と等しい者として>の権利にこだわらなかった>ということです。

<自分を無にして>は、先在者キリストの人間化の自発性が示唆されています。

<僕の身分になり>は、先在者の単なる人間化ではなく、苦難の神の僕としての人間化が語られており、従順、へりくだりが人間化の動機に重ねられています。

<人間と同じ者になられました>は、人間と本質的に同一である、真に人間になった、という意味です。

「人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。」(7b-8)

<人間の姿で現れ>は、地上において人となった潜在者は、人々みよっても、まさしく人間として見られた、の意であり、完全に人間化した先在者の地上の生を語っています。

<へりくだって>は、神に対して先在者の地上の生を従順とへりくだりの道として特徴づけています。

<死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした>は、先在者の、真の、そして徹底的な「人間化」を表します。<それも十字架の死>は賛歌の詩形を乱すパウロの付加によるものですが、フィリピの教会の人々が、「十字架の敵対者」(3:18)と特徴づけられている人々の影響を受けていたことにかかわっています。

「このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名にまさる名をお与えになりました。」(2:9)

賛歌は前半(6―8節)では、先在者-キリストのへりくだりの行為を中心主題〔テーマ〕とし、後半(9-10節)では、キリストの対する神の行為を主題として述べています。

<このため、神はキリストを高く上げ>は、先在者の完全な人間化とキリストの死に至るまでの従順の死を受けて、従順の褒賞として、神がキリストを高くあげた、という意味です。この場合、従順が神から果報を引き出すための条件としては考えられていないこと、「お与えになった」とあるように、神が主権をもって恵みとして与えたという意味です。

<高く上げる>は、これに続く「あらゆる名にまさる名をお与えになりました>と内容的に同じであり、神がキリストに全世界を支配する権能を与えたことを意味します。

<あらゆる名にまさる名をお与えになりました>は、11節bの「主」を指示しています。古代世界では一般に「名」はその保持者の尊厳と権能をあらわします。従って「主」の名を受けるということは、神的機能と尊厳を与えられるということに他なりません。それは、キリストが高く上げられことは、ここでは、世の全体にかかわる救いの出来事として捉えられているのです。

「こうして、天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて、イエスの御名にひざまずき、」(2:10)

神がかれを高くあげ、すべての名にまさる名を与えた(9節)のは、すべてひざまずき(10節)、またすべての舌が「イエス・キリストは主である」と告白して、神に栄光を帰すためである(11節)ということになります。ここには一神論的信仰が全体を鮮明に貫いています。だが、10-11節は、9節同様、一神論に抵触しない仕方で、イエスの位と権能をも言明しています。

<イエスの御名>に言及するのは、主という名を与えられた者が、ナザレのイエスという歴史的人格であることを確認し、かつ、それゆえに全宇宙の礼拝は、このナザレのイエスという歴史に介入した人格に対してひざまづくことであることを鮮明にあらわすためでしょう。

<天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて>という表現は、宇宙の全被造物を指します。

<イエスの御名にひざまずき>は、イエスの名が呼ばれつつなされる礼拝の姿勢をあらわしています。

「すべての舌が、「イエス・キリストは主である」と公に宣べて、父である神をたたえるのです。」(2:11)

<すべての舌>は、旧約聖書イザヤ書45:23の<わたしの前に、すべて膝はかがみ、すべての舌は誓いを立て・・・・>という言葉と、その引用と思われるローマ書14:11の<わたしは生きている、すべてのひざはわたしの前にかがみ、すべての舌が神をほめたたえる>という言葉と関連しています。

賛歌は、<神をほめたたえる>の神を、<イエス・キリストは主である」という告白に代えることにより、天に上げられたイエス・キリストがかかる神的機能を与えられて主として全宇宙の霊的諸力を支配することを鮮明にします。

<父である神をたたえるのです>という最後の句は、イエスにひざまずき、主であると告白することは、同時に神に栄光を帰すことに通じるという事態を明らかにします。キリストを高く挙げ、主の名を恵みとして与えたのは神です。それゆえにイエスにひざまづき、主と告白することも実現しました。従って、最後に神に栄光が帰せられるのです。

<父である神>の父は、おそらく直接にはキリストの父を指示しています。だが父は、エフェソ書1:10に、「こうして、時が満ちるに及んで、救いの業が完成され、あらゆるものが、頭であるキリストのもとに一つにまとめられるのです」とあるように、神と世の新しい関係をも示唆していると思われます。主イエスは、「われらの父よ」と呼びかけ祈りなさいと教えてくれました(マタイ6:9)。また主は神を「わたしの父であり、あなたがたの父である方」と言ってくださいました(ヨハネ20:17)。

イエスは、「人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした」(7b-8)とあるようにイエスはまさしく人間であられました。けれども、一方で聖書は、イエスを神としてあがめます。そのことは、イエスの復活に現わされています。「イエスはよみがえられた」ということは、イエスが神であるといっていることです。

主イエス御自身も、弟子たちに三度もエルサレムでの受難の死と復活を予告していました。ペトロたち、弟子たちもイエスの復活の証人です。キリストの復活については、「彼は陰府(よみ)に捨ておかれず、その体は朽ち果てることがない」(詩篇16:20)と預言されていたことでした。イエスによって福音を伝える使徒とされたパウロも天から語りかけるイエスの声を聞き、復活されて生きておられるキリストを信じました。

イエスは十字架の死に至るまで、神のみこころに従順でした。神の愛(アガペー)に生きるまことの人間をイエスによって知らされ、イエスによって人間のあるべき道が示され、救いの道が与えられる、このときに、イエスがまことの神であることがわかります。 「ほかのだれによっても、救いは得られません。わたしたちが救われるべき名は、天下にこの名のほか、人間には与えられていないのです。」(使徒言行録4章12節)イエス以外に真の神を知ることができないのです。

「キリスト賛歌」に、キリストは「人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした」とあります。それは私たち人間を救うためでした。わたしたちのために貴い命を与えてくださった主イエスに、わたしたちはどう応えたらよいのでしょうか。

この主を讃えるにふさわしい讃美歌の一つが、讃美歌21の513番(讃美歌332番)「主は命を」です。作詞者はイギリス人女性のフランシス・ハヴァガル(1836~1879)です。この讃美歌がつくられ、教会で歌われるまでの経緯についてお伝えいたします。

フランシス・ハヴァガル

フランシス・ハヴァガル

彼女は英国国教会の聖職者の娘で、イングランドの西部ウスタシャー州のアストレー(Astley)という村の牧師館で三女二男の末っ子として生れました。彼女は広い教養と詩的天分、音楽的素質、語学の才能にも恵まれていました。彼女は22歳の時、ドイツのデュセンドルフの市立美術館で、イタリアの画家ドメニコ・フェッツィ(1589~1623)の描いた「エッケ・ホモ」(「見よ、この男だ」ヨハネ19:5)という題の絵を見ました。【この絵は、現在ドイツのミュンヘンにある国立美術館に所蔵されています。】

それはいばらの冠をかぶせられ、鞭打たれたったキリストが描かれていました。キャンバスの下の方に、ラテン語の文字が書かれていました。Ego pro te haec passus sum(わたしはあなたのためにこの苦しみをうけた)Tu vero quid fecisti pro me(今あなたはわたしのために何をしますか)

ドメニコ・フェッツィの作品「エック・ホモ」。

彼女はその場に釘づけになり、しばらく凝視していましたが、やがて鉛筆を取りだし、紙片にI Gave My Life For Thee(私はあなたのために私の命を与えた)というキリストのことばを詩文として書き留めました。そして帰国後、それをもとに作詞しようとしたのですが、どうにも思うように書けません。駄目だと思ってメモしたものをストーブに投げ込んだのですが、偶然その紙が床に落ちます。それを拾い、後でそれを父に見せました。父は初めの1行を書き直すように勧めました。「私はあなたのために命を与えた」とキリストの言葉に書き直すと父はそれをほめ、それに曲をつけて歌ってみせました。後に、アメリカの19世紀の優れた讃美歌作曲者フィリップ・ブリスの曲が付けられました。教会で歌う場合には「あなたの命は私に与えられた」に変更されました。このようにしてこの讃美歌が誕生したのです。

病弱な彼女は42歳の若さで、腹膜炎のため亡くなりました。彼女の家のベットの下に、彼女の好きな聖句を書いた紙がはさんであり、その一枚には、「神の子イエス・キリストの血、すべての罪よりわれらを潔む」(一ヨハネ1:7)と書かれていました。彼女の遺体は、アストレーという町にある聖ペテロ教会の墓地に、父の墓と並んで葬られました。

彼女の墓碑には、「神の子イエス・キリストの血、すべての罪よりわれらを潔む」(一ヨハネ1:7)の聖句が刻まれています。彼女は多くの宗教詩を残しました。512番「主よ献(ささ)げます」と536番「み恵みを受けた今は)も彼女の作詞によるものです。アストレー(Astley)に住んだのは数年間で、その後は、南ウェールズのゴーワー岬にある家です。そこには、記念碑が建っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます