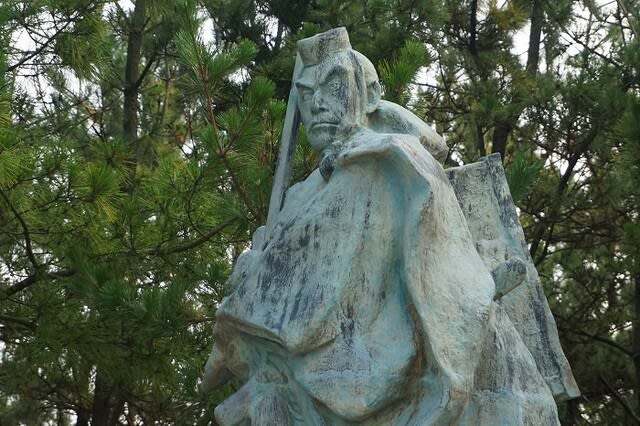

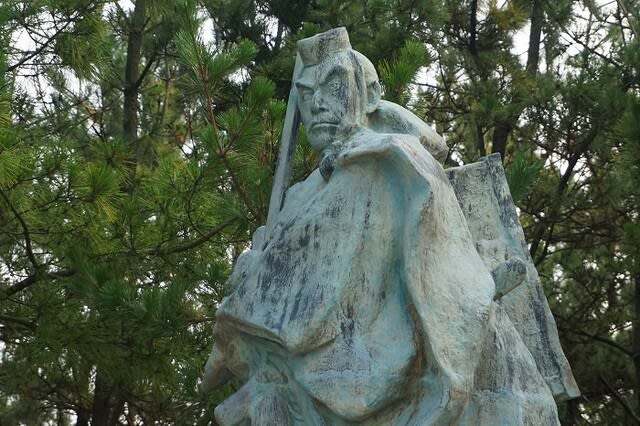

場所・石川県小松市安宅

建立・弁慶と富樫(昭和41年)義経(平成7年)

初めて歌舞伎を見たのは、昭和56年の初代「松本 白鸚」襲名披露だった。

三代(親は白鸚に、子は幸四郎に、孫は染五郎に)が同時襲名の歌舞伎公演で、銀座の歌舞伎座で見た。

その出し物が「勧進帳」で、迫力や美しさに強く感動した。

弁慶と富樫は現・白鸚と現・中村吉右衛門の兄弟が演じたように覚えている。

ある著名な文学者が「勧進帳」は日本人の心のふるさとである、といった。

「勧進帳」には、日本人の心の琴線に触れてくるなにものかがあるに違いない。

それはなんだろうか。

武蔵坊弁慶、判官義経、富樫左衛門、この三人の織りなす感情の美しさ。

男としておのれを空しくして他人の立場につくす人間の美しさ。

あの音楽、様式、演出の持つ魅力。

それが一つになって、私たち日本人としての血を呼びさます陶酔をふくんでいる。

まことに心のふるさとに違いない。

弁慶も富樫も命がけである。

その男たちの全身の智恵と力をふりしぼってのかけひきが

このドラマのおもしろさである。

ドラマを美しい音楽的なせりふまわし、

さまざまな美しいポーズによって、音楽的、絵画的に描いた。

その役者の芸がみる者を、陶酔に誘い込む。

「歌舞伎の魅力大辞典」 講談社 昭和54年発行

歌舞伎十八番・勧進帳

「歌舞伎十八番」の中で、『勧進帳』は最も人気のある出し物である。

この狂言に人気が集中する理由は、伴奏をつとめる地の長唄が明曲であることも、大きな理由であろう。

勧進帳のストーリーは、あまりに有名だが『義経記』に若干の脚色を加えてある。

義経という人物は、つねに大衆から愛されてきた。

それは彼が、華やかな英雄であったのちに、一転、遠い北の国で落命するという不幸な末路を伴うためにほかならない。

『勧進帳』で、初歩的な観客にも、たやすく喜ばれるシーンが二度ある。

はじめ、義経一行が出る前の、ヨセの合方の所である。

交響楽のような壮観を呈する。

次に、一旦関所を通れといった富樫が、番卒の助言で、強力を呼び止めてからの短い時間が、

舞台をうまく使った演出で,見ものである。

ここで「方々は何ゆえに」という長唄になり、

舞台に向かって右側、富樫を先登に、番卒、太刀持、

左側に弁慶を先登に、四天王がいて、

律動的に足を運びながら、押し合う動きを見せるのである。

視覚的にもすぐれた場面で、

内容を離れていえば、ここが全曲のクライマックスといってもいいようだ。

富樫が、弁慶のさらにいきり立って義経に向かって杖をふり上げるのをとめ、

「判官殿にもなき人を、疑えばこそ、かく折檻もい給うなかれ」というセリフは、憂いをこめていうのが、

近年十五代目羽左衛門の強調したやり方である。

「歌舞伎十八番」 戸板康二 中公文庫 昭和53年発行

撮影日・2015年8月3日

建立・弁慶と富樫(昭和41年)義経(平成7年)

初めて歌舞伎を見たのは、昭和56年の初代「松本 白鸚」襲名披露だった。

三代(親は白鸚に、子は幸四郎に、孫は染五郎に)が同時襲名の歌舞伎公演で、銀座の歌舞伎座で見た。

その出し物が「勧進帳」で、迫力や美しさに強く感動した。

弁慶と富樫は現・白鸚と現・中村吉右衛門の兄弟が演じたように覚えている。

ある著名な文学者が「勧進帳」は日本人の心のふるさとである、といった。

「勧進帳」には、日本人の心の琴線に触れてくるなにものかがあるに違いない。

それはなんだろうか。

武蔵坊弁慶、判官義経、富樫左衛門、この三人の織りなす感情の美しさ。

男としておのれを空しくして他人の立場につくす人間の美しさ。

あの音楽、様式、演出の持つ魅力。

それが一つになって、私たち日本人としての血を呼びさます陶酔をふくんでいる。

まことに心のふるさとに違いない。

弁慶も富樫も命がけである。

その男たちの全身の智恵と力をふりしぼってのかけひきが

このドラマのおもしろさである。

ドラマを美しい音楽的なせりふまわし、

さまざまな美しいポーズによって、音楽的、絵画的に描いた。

その役者の芸がみる者を、陶酔に誘い込む。

「歌舞伎の魅力大辞典」 講談社 昭和54年発行

歌舞伎十八番・勧進帳

「歌舞伎十八番」の中で、『勧進帳』は最も人気のある出し物である。

この狂言に人気が集中する理由は、伴奏をつとめる地の長唄が明曲であることも、大きな理由であろう。

勧進帳のストーリーは、あまりに有名だが『義経記』に若干の脚色を加えてある。

義経という人物は、つねに大衆から愛されてきた。

それは彼が、華やかな英雄であったのちに、一転、遠い北の国で落命するという不幸な末路を伴うためにほかならない。

『勧進帳』で、初歩的な観客にも、たやすく喜ばれるシーンが二度ある。

はじめ、義経一行が出る前の、ヨセの合方の所である。

交響楽のような壮観を呈する。

次に、一旦関所を通れといった富樫が、番卒の助言で、強力を呼び止めてからの短い時間が、

舞台をうまく使った演出で,見ものである。

ここで「方々は何ゆえに」という長唄になり、

舞台に向かって右側、富樫を先登に、番卒、太刀持、

左側に弁慶を先登に、四天王がいて、

律動的に足を運びながら、押し合う動きを見せるのである。

視覚的にもすぐれた場面で、

内容を離れていえば、ここが全曲のクライマックスといってもいいようだ。

富樫が、弁慶のさらにいきり立って義経に向かって杖をふり上げるのをとめ、

「判官殿にもなき人を、疑えばこそ、かく折檻もい給うなかれ」というセリフは、憂いをこめていうのが、

近年十五代目羽左衛門の強調したやり方である。

「歌舞伎十八番」 戸板康二 中公文庫 昭和53年発行

撮影日・2015年8月3日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます