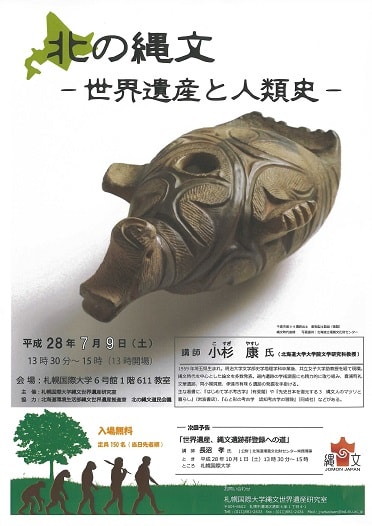

7月9日(土)午後、札幌国際大学において「縄文世界遺産講演会」が開催され、参加した。講演は北大大学院文学研究科の小杉康教授が「北の縄文 ~ 世界遺産と人類史」 と題して講演された。

札幌国際大学は初めて足を踏み入れた大学だったが、私立の大学だけあってキャンパスの構成や建物群はとても整えられている印象だった。

講演会はその一角、6号館の1階611教室で行われた。受講者は私のようなシニア世代と札幌国際大学の学生さんが主だったようだ。

小杉教授はまず「縄文文化」について、その特徴・誕生の背景を説明しながら、次のように明解に定義してくれた。

「縄文文化とは、氷河期の終わりから後氷期にかけての地球規模での温暖化とそれにともなう海水準の上昇・海進といった自然環境の変動の中で、新たに形成された湿潤・温暖な中緯度森林帯の海浜環境に適応し展開した人類文化です」

つまり、自然環境が温暖化し始めたことにより、四季の変化が生れ、森林植生が回復し始めた。森林回復に伴い植物性資源が多様に生れ、さらに動物相にも変化が生れ中・小型動物が多く生まれた。また、温暖化によって海面が上昇し、海進があって遡上性魚類が発生し、それを捕獲する漁法(定置漁具)も生まれた。

さらに小杉氏は、縄文文化の特徴を次のようにまとめた。

「縄文文化の最大の特徴は、一万数千年に及ぶ長期間にわたって、移動性の高い生活から本格的な定住生活にいたるまでの変化に富んだ移住形式を呈しながら、狩猟・漁労・採集を中心として、一部に栽培も組み込んで多種多様な食料資源を開発した生業を基本としていた点です」

小杉氏も指摘するように、縄文文化の最大の特徴は「移住」の生活形態から、「定住」へと生活形態が変わった点にある。

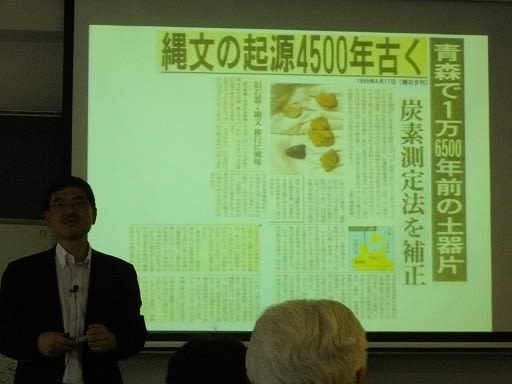

特徴の中で明記されていないが、もう一点重要なのが「土器」の発明である。土器によって食料の煮沸が可能となった。このことによって食料を加工することが可能となり、そうした食生活の変化が幼児の死亡が減り、老人の命を長らえることとなり、人口が増えていったという。

さて、最初の問いである「なぜ北海道・北東北なのか?」という点についてである。この点については小杉氏も危惧している点であるようだ。したがって、世界遺産の登録を目ざす場合には、北海道・北東北でなければならない「ストーリー」を描かねばならないとした。その「ストーリー」とは…。

一つは、本州おいては縄文文化の後に「水稲栽培」が導入されたことにより「弥生文化」の時代を迎えるが、北海道・北東北においてはそのまま縄文文化が継続されてきたことがある。(北東北については諸説あるようであるが…)

二つ目は、遺跡で見られる大規模記念物にその特徴があるとされる。大規模記念物とは(1)盛土遺構、(2)ストーンサークル、(3)周堤墓、などである。北海道・北東北においては祖先観念を象徴するこれら大規模記念物が盛んに構築されたという特徴があるという。また、その形状においても本州では円環形のものが多かったが、北海道・北東北では列状形、あるいはその発展形が多いことも特徴だそうだ。

つまり、小杉氏は「北海道・北東北」の縄文文化には、次のような特徴があり、それをストーリーとして描くべきだとした。

「縄文文化の後半期には、分布域の東半にあたる日本列島東部・北部地域では、小地域を中心とした社会的な統合を強めるために祖先観念を象徴する大規模記念物が盛んに構築され、またそれらをノード(結節点)とする地域社会間のゆるやかな交流が維持された」

関係者を中心として官民挙げて「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録を目ざしての活動が活発化しているが、今後もその動向を見守っていきたいと思っている。