いかにも街中にできた水族館である。通常の海辺にある水族館とは一味も、二味も違うコンセプトで造られた水族館はある意味でとても興味深かった。と同時に、いつまで市民の関心を惹き付けられるのか?永続性は?そうした疑問も頭をよぎった。

※ 入館の際に配布されたパンフレットです。AOAOのデザイン化された文字が印象的です。

昨日(8月29日)午後、スケジュールが空いていたことから「いつかは行ってみたい」と思っていた狸小路に新装オープンした複合ビルのmoyuk SAPPORO内の4~6階に設置された水族館「AOAO」に行ってみた。オープンから1ヵ月余、夏休みも終わり開業時の混雑が一段落したのでは?との思いもあり覗いてみることにした。狙いは的外れではなかった。展示物(水生生物)を見て回るのにストレスを感ずることなく見て回ることができた。

AOAOの構成は次のようになっていた。

4階は、エントランスを入ると、いきなり「人工海水製造機」が据え付けられていた。海から遠い札幌では海洋性の生物を飼育するには必須の製造機である。

※ 入館料を払って入場するとすぐに海水製造機が目に入ります。

続いて、AOAOのコンセプトに一つである「北海道の脇役を主役に!」ということで、道内の川に棲息する、二ホンザリガニ、キタサンショウウオ、エゾトミヨが展示されていた。展示されていた二ホンザリガニは私が良く知っているウチダザリガニよりはるかに小型で、在来の二ホンザリガニが絶滅危惧種になっていると聞くが、「ちょっと敵わないなぁ」という感じだった。4階にはその他にミュージアムショップが入っていた。

エスカレーターで5階に上がると、まずは 緑色が眩いばかりのアクアリウムが確か5ヵ所くらい各所に展示されていた。いわゆる熱帯魚が棲む川中をイメージしているようだった。ここのレイアウトの見事さはAOAOの売りの一つではないだろうか?

※ 暗い空間に緑が鮮やかなネイチャーアクアリウムです。(下の写真も)

続いての部屋は、都市型水族館の真骨頂とばかりに小型の水槽がコーナーごとにズラーッと並んで、小型の海洋生物が展示されていた。これもまたAOAOのコンセプトである「海の脇役を主役に!」という展示に思えた。

ここでの呼び物は、頭を下にして群れになって泳ぐ「ヘコアユ」、そして砂の中から頭を出して体をくねらせている「チンアナゴ」が見ものである。

※ 頭を下にして泳ぐヘコアユです。

※ 砂の中からニョロニョロと揺れるチンアナゴです。

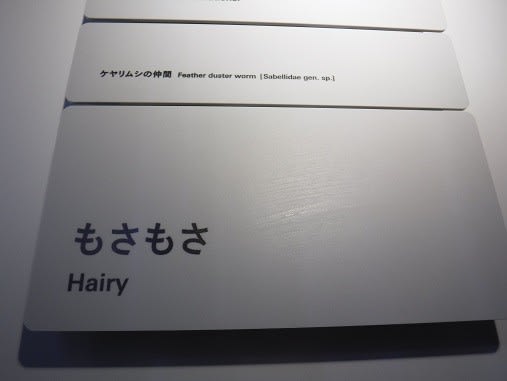

ここの展示で私は大きなドジを踏んでしまった。というのは、各水槽の脇には生物の名称が記されているのだが、「モサモサ」とか「ニョロ」という名の生物がたくさん展示されていた。私は「面白い名前の海洋生物がいるものだなぁ」と思いながら、その生態を面白がって見て歩いた。「モサモサ」は確かにその形状がモサモサとした感じだったが、そんな「モサモサ」が10種類以上展示されていた。そして今度は「ニョロ」だった。こちらもたくさんの「ニョロ」が展示されていた。その中にはヘビの仲間も混じっていた。さすがにここまで来て「あれっ?」と思った。全てが「モサモサ」や「ニョロ」という名の生物なのだろうかと…。そしてよく表示を見てみると、「モサモサ」や「ニョロ」という表示の下に正式名が記されているではないか!「モサモサ」や「ニョロ」というのは水族館側がその形状から名付けた愛称のようなものだったのだ。う~ん。いっぱい喰わされた思いである。(表示が小さいために見づらかったこともあるのだが…)

※ もさもさの仲間です。

※ こちらももさもさの仲間です。

※ この表示では「もさもさ」と間違いますよねぇ。正式名が上に小さく表示されています。

そして最後は6階のフロアのAOAOとしては最もPRしてきた「イワトビペンギン」の展示場である。イワトビペンギンは多種いるペンギンの中でも小型のペンギンだそうだが、20羽近くが展示されていただろうか。そのほとんどは六角形のブロックに立ったまま少しも動いてくれなかった。あるいは夏休み・お盆の大混雑の来館者に驚き、疲れたせいだろうか?とさえ思ってしまった。

※ いっこうに動いてくれないペンギンさんたちでした。

同じ6階には、透明に近い白色のミズクラゲが優雅に水中を漂う姿があった。大小16個もあるという水槽はなかなか見事だった。

※ ゆったりと水中を漂うクラゲには癒されますねぇ。

以上がおおよそのAOAOの全体像であるが、同じ都市型水族館である新札幌にある「サンピアザ水族館」と比べても、いわゆる魚類の展示が圧倒的に少ない感じである。

さて、AOAOへの再訪はあるか?と問われると、私の場合は、正直に言って「それはないだろう」と思う。はたしてこれまで訪れた札幌市民はこの問いにどう答えるだろうか?私が再訪するとしたら、展示内容が大幅にリニューアルした時だろう。

AOAO側としてはこの課題に対する対策は当然考えられているだろう。例えば、館内にはカフェが出店しているが、時間によって照明を変化させるなどして若い人たちが憩う場としての演出も考えられているようだ。

札幌市民の入館が一巡した後、はたして水族館として永続的に存続する道を見つけることができるのか、素人なりにちょっと心配な点である。オープンしたばかりなのに、そんな話は時期尚早とお叱りを受けそうだが、最悪の事態を想定して予め布石を打っておくことは企業存続のためには必須なことと思われる。AOAOが札幌の特徴ある一つの顔として永く存続することを切に願いたい。

なお、NHK北海道では9月2日(土)朝9時から総合テレビで、AOAOのことを特集した「北海道道」を再放送するそうである。興味のある方は視聴されることをお勧めします。