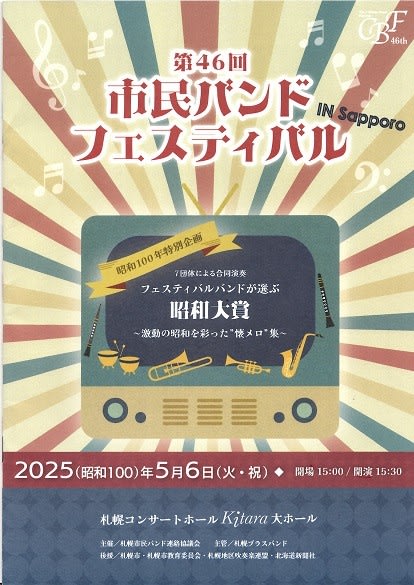

創立38年から64年という長きに渡り活動を続けている札幌市内の社会人バンド7団体が競演する第46回市民バンドフェスティバルが昨日開催され、会場に詰め掛けた多くの市民の方々と吹奏楽の妙を楽しんだ。

昨日(5月6日)午後、札幌コンサートホールKitaraにおいて「第46回 市民バンドフェスティバル」が開催され、友人と一緒に参加しました。

フェスティバルに参加している7団体とは、(創立順に紹介)

◆札幌市民吹奏楽団(1961年創立)

◆札幌吹奏楽団(1971年創立)

◆サッポロシンフォニックバンド(1971年創立)

◆札幌ユース吹奏楽団(1978年創立)

◆札幌シティバンド(1982年創立)

◆札幌青少年吹奏楽団(1984年創立)

◆札幌ブラスバンド(1987年創立)

各吹奏楽団は2~4曲をそれぞれ演奏しましたが、それぞれがキャリアを積みながら、日常での鍛錬を欠かさない演奏はいずれもが十分に聴かせてくれる演奏でした。いつも紹介する各楽団の演奏曲、そしてそれに対する私の感想を記すことは今回は回避することにします。なにせフェスティバルなのですから…。

それより今回楽しませてくれたのは、7団体の合同演奏による昭和100年特別企画「フェスティバルバンドが選ぶ昭和大賞」~激動の昭和を彩った‟懐メロ”集~という企画でした。

フェスティバルの司会を担当した俳優の金田一仁志さんが、ディスクジョッキーに扮して、ラジオ(テレビ)番組風に進行したのです。

さて、フェスティバルバンドが選んだ昭和大賞とは?

◇アイドル部門 「UFO」(ピンク・レディ― 歌)

◇演歌部門 「北酒場」(細川たかし 歌)

◇CM部門 「Sweet Memories」(松田聖子 歌)

◇TVドラマ部門 「太陽にほえろ」テーマ曲

◇特別部門 「スーパーマリオ」のゲーム音楽

そして総合部門での昭和大賞とは???(ここでドラムソロが入る?)

‟昭和の歌姫”として慕われたあの「美空ひばり」さんの曲が流れました。

◇「愛燦燦」

◇「川のながれのように」

の2曲が演奏されました。

誰もが納得する選出だったのではないでしょうか?会場内は、事前に配布されたペンライト(ケミカルライト)を観客が左右に振りながら、皆が皆懐かしさに浸りながらのひと時でした。

ステージはまだ終わりません。この後にも次の3曲が演奏され、会場は大いに盛り上がりました。その3曲とは…、

◇「時の流れに身をまかせ」(テレサ・テン 歌)

◇「お嫁においで」(加山雄三 歌)

◇「サライ」(加山雄三・谷村新司 歌)

フェスティバル参加のバンドの皆さんたちには、必ずしも音楽的な趣向が合ったものではなかったかもしれませんが、昭和世代真っ直中の私にとってはおおいに楽しませていただいた好企画でした。