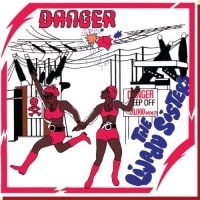

”Qene”by YESHI

「え~い、とびきりリズメン・ブルーズがバイヤな今夜はファンキー・ナイトなんだ。辛気臭いアフリカ音楽なんか聴いちゃあいられねえぜ!」とか訳の分からないフレーズをウィ・インシストしちゃったのは、盤から飛び出してくるスッキリ潔い元気な音、ウダウダしないその響きがすっかり気に入ってしまったからにほかならない。

ちなみに、聴いていたその盤がつまり、今回取り上げる一作。R&Bの文法を大々的に導入した音作りでアフリカ音楽の明日をズバリ切り裂いて見せてくれたエチオピア女性、Yeshi Demeelashの最新盤なのであって、もちろん堂々のアフリカン・ポップスなのである。

それでも、随所にのぞくソウルな発声、コブシ回し、ホーンセクションの鳴り、ドラマーのスティックさばきなどなど、その小またの切れ上がった生きの良さに、なにやらゴキゲンな気分になっちゃってねえ。それはエチオピア音楽の伝統を生かしながら、同時にかっこいいR&Bでもある、その痛快さゆえ。

そのかっこよさに何ごとかド外れた賞賛の言葉をかけてみたかったからだ。

などと言いつつ、聴き進むうちに始まった、むしろアジアっぽい歌謡曲色濃厚に漂うスロー・ナンバーなんかにゆったり浸かりながら、「ああ、いい塩梅のワールドミュージックだよなあ」とか気持ちよくなっちゃっているんだから、いい気なもんですわ。

いや、でもこれ、ほんとにスコンと抜けた痛快な一作だと思いますよ。

何から抜けた?現代を生きるうち、いつの間にか自らの内にも揺るぎ難い価値観として住み着いてしまっている、否応なく覆いかぶさってくる、”アメリカ音楽、その世界支配”を一旦受け止め、逆にそいつをバネにして自らの血の中にある魂の音、地の霊の歌声を再生させ飛翔させること。そこに至るひとつの仮説が、ここに示されているんだと私には信じられる、そんな話なんだけどね。