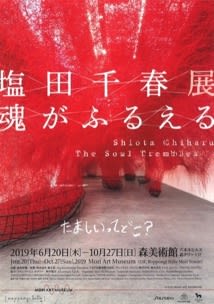

で、今回の東京美術館ぶらぶらの最大の目的「塩田千春 魂がふるえる」展である。塩田千春のあの無数の糸を紡いだ作品はずっと気になっていた。今回、初めての大規模な回顧展には理由があった。塩田が本展のオファーを受けた直後にガンの再発が見つかったのである。今やガンは多くの場合「死に至る病」ではないが、抗がん剤治療をはじめとして、無為無策で過ごすことはなく、その不安感、切迫感は想像してもあまりあるものがある。筆者自身、定期的にCTR検査を受けているが、何も出なくても万全ではない。では他の部位の腫瘍、腫瘤はないのかと。

塩田は子宮ガンの後に授かった娘さんにこれは残そうと考えたのか、それは、知る由もないが、鬼気迫るものがある。そして、塩田の作品は、そこまで徹底するかとの思いを抱かせるに十分な迫力がある。ただ、作品を塩田自身の病魔との闘いにだけに帰するのはむしろ失礼だろう。ベルリン在住の塩田は移民の国ドイツにあって「他者」である。しかし、他者とはネイティブでないから措定されるものであろうか。ドイツに移住まもない頃7回の転居を余儀無くされた塩田は、逆にドイツの現実を知った。しかし、移民の立場的な塩田にも表現の場は保証されていた。ベルリンの現代アートの発祥地タヘレス。東ベルリンに位置したタヘレスでは、アーティストが勝手に移り住み、様々な表現を試していた。塩田はタヘレスに住み込んだわけではないが、タヘレスに集う現代アートの息吹には十分触れたことだろう。そして東と西の両ドイツ、両ベルリンを体感することになる。「窓の家」(2005)は、旧東ベルリンも含めて訪ね歩いたそこかしこで集めた取り壊される建物にあった窓たちの標本。窓は古くは絵画が現実との繋がりの表象とされたが、塩田の場合、おそらくは東と西であろう。それほどまでに東側と西側では、ルネサンスとそれ以降という歴史的変奏をもしのぐ変化を体験することができるのがベルリンの実相であったのではないか。しかし塩田の射程は、近頃喧伝される「分断」に止まらない。それは、自身が移民であるという立場と無縁ではなく、そこには移動と漂流の不可分性をも映し出す。古いスーツケースが無数、宙づりになる「集積 目的地を求めて」は、半ば自身の道行をも表しているようだ。しかしそれは必ずしも悲嘆ではない。なぜなら塩田の作品には何か突き抜けたスケールが感じられるからだ。塩田のトレードマークである幾万もの紡いだ赤い糸。そして黒い糸。赤は生命を、黒はその反対を表現しているように思えるが、2度のガン発症という生と死を改めて感じた塩田ならではの感性と読むのは穿ち過ぎか。

世界を相手にしている芸術家というのはそれだけでインターナショナルとかコスモポリタニズムを要請される。言語も文化も出自とは違う場所に身を置いて、表現活動を持続させるには出自の国の人だけを納得させるものだけではもちろん足りない。どこか普遍性や持続性、あるいは現代(同時代)性を感じさせる必要がある。ドイツはカッセルで5年に1度開催されるドクメンタは社会的メッセージの色濃い作品が多い。塩田の発現はまさに「魂」が根本にあるのだろう。生と死も、移動も、身体とその全体化もパーツ化も。

初めて塩田の作品を意識したのは確か横浜トリエンナーレ(2001年)での度肝を抜く大きさのドレスに水が注がれる作品(「皮膚からの記憶」)であったように思う。健康に留意されながらまた私たちの度肝を抜いて欲しいと思う。