申し訳ないが、自分のことから話させていただく。組合(ユニオン)の役員を長らく勤めていた。その職場は、ユニオンショップ(被用者が自動的に労働組合員。雇用者指定の労働組合を脱退すると解雇されるのが、クローズドショップ。)ではなかったため、どんどん組織率が下がっていた。私が所属していた都道府県単位の支部を束ねるのが地方支部(地域連合会=地連)で、北海道とか中部とか近畿といった単位である。支部執行委員だった私は、ある時地連の専従書記長を引き受けてもらえないかとの打診がきた。専従とはいったん休職し(復職は保証、休職中の賃金は労働組合が支払う。)、数年後職場に復帰するという労働組合法上の身分(働き方)で、引き受ける人は少ない。キャリアの断絶や、復職後干されるのではないかといった不安を多くの人が持つ。私自身はキャリアアップにはあまり興味がなかった(そもそもその対象でもなかった)ので、引き受けてもいいと考えた。若い人が加入せず、どんどん組織率が下がっていく労働組合をなんとかしたいと思ったし、男性中心の執行部のあり方にも疑問を持っていたので、私が引き受ける条件に挙げたのは「地連執行委員を半分女性にすること」であった。現状も将来的にもそれは困難と判断したのか、地連は私を書記長に据えることを断念した。

自分のことを長々と書いてしまったのは、著者の梶原公子さんが紹介する若者がユニオンに魅力を感じない実態が痛いほど分かるからだ。企業内ユニオンと、梶原さんの活動するコミュニティユニオンとの違いはあるが、就職する若い世代のユニオンに対する見方は、カタイ、怖そう、自分の利益にすぐにはつながらない、だろう。そして、ここが現状の労働破壊の決定的な要因であるのが、そういった若者自身が「自己責任」の発想を内面化していて、それに縛られていること自体に無自覚であるということだ。「若者」と書いたが、ゼロ世代のみならずその観念はロスジェネにまで及ぶ。だから、非正規雇用が当たり前の世代は、今や、被用者ではなく請負、自営業者として、労働者としてなんのセイフティネットもない働き方で、デリバリー業などのギグ・エコノミーに3、40代まで多く見られるのが実態だ。

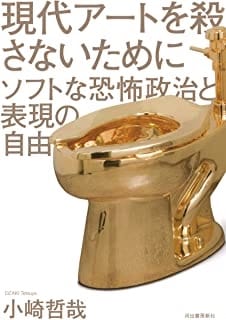

団塊の世代より少し下で、高校教員として勤めてきた著者が、何度も実感し、強調するのが、上の世代「戦う労組員」の現役世代に通じない理屈、現状認識と、若い世代の将来への希望のなさとギャップである。それは資本主義の論理といってしまえばそれまでで、もちろん、労働者の国が夢想である限り、何らかの妥協や取り引き、着地点は必要である。しかし、冒頭で紹介される高橋まつりさんの事件(電通で過労自殺)に、全ての人が追い込まれる訳にはいかない。だから、一人でも助けたいと、梶原さんもコミュニティユニオンの相談者となったのだろう。けれど、ここでもその多様な実態と過酷な現実に直面する。そもそも就業規則がない職場が多く存在するということだ。大手広告会社である電通には就業規則は一応あった。しかしその通りの職場ではなかった。ましてや就業規則のない職場では、全てが自己責任になる度合いが高まる。

本書に描かれ、一貫して流れていると感じたのはもどかしさだ。ユニオンの年配相談者は、最終的は訴訟と、金銭解決や謝罪をすすめる。しかし、相談にきた人の中には、とにかく穏便に辞めたいと訴えたりする。最初から相談して解決というより、カウンセリングを求めているかのように見える人もいる。しかし、このもどかしさが現状の本質なのだろう。そしてこのもどかしさこそ著者が伝えたかったことではあるまいか。そこでフィーチャーされるのは、労働環境悪化の中で続々と出版される(ブラック)雇用の実態や、闘い方を指南する書籍にはあまり描かれていない等身大の被用者の悩みと、それと付き合うユニオンの将来像なのかもしれない。

ずいぶん昔、高校教員だった友人の話。「生徒に20歳の自分を描いてみたら、と訊いたら、「そんな先のことは分からない」という反応だったのに驚いた。」高校生ならあと2、3年で20歳になる。目先に囚われるなと年配者は言いがちであるが、それほどまでに若い世代の実感している人生のサイクルは短く、ある意味儚い。しかし、嘆いていても仕方ない。著者が最後に強調するのはユニオンを使っての一人ひとりの繋がりの大切さだ。新型コロナウイルス禍で、巣ごもり、リモートワークでますます人と人との繋がりが弱まっている、としたり顔の傍観者視線ではいけない。

「ユニオンって趣味でしょ」。著者が相対した若者の言葉だ。痛い指摘だが、趣味だから一所懸命になっていいのだ。(『コミュニティユニオン 沈黙する労働者とほくそ笑む企業』あっぷる出版社 2021年)