その前に道志村での昼食です。キマグレ定食とメニューに書かれていました。美味しかった。

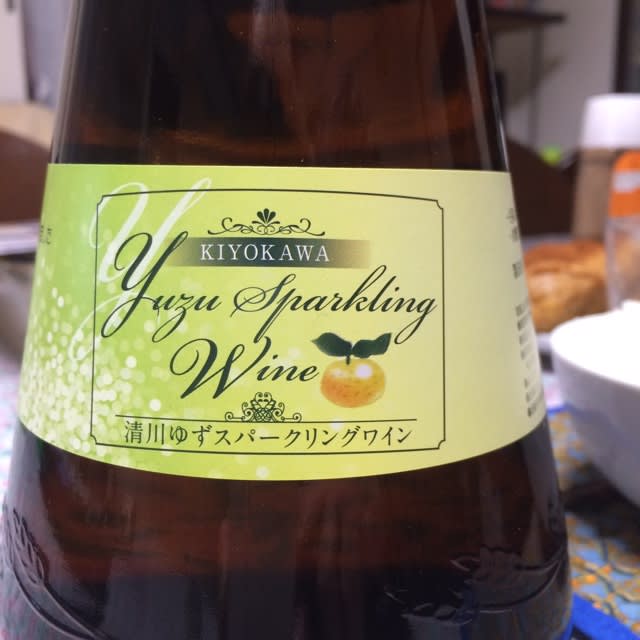

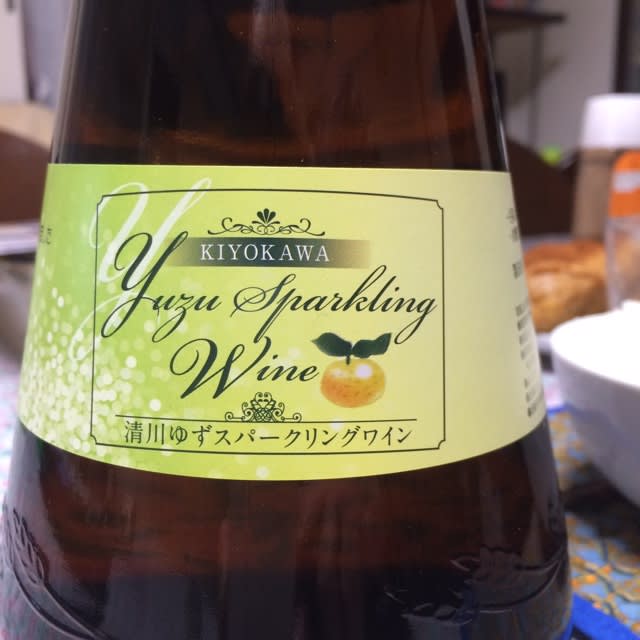

このワインは清川村の役場の前のお店で買えます。

食事中、二人は爆睡しています。

紅葉も綺麗でしたよ。

「白」という漢字を使用した言葉は、数かぎりない。色合いを示す「白」、純粋さを表す「白」、美しさを表す「白」というふうに言葉がどんどん出てくる。例のごとく、この「白」という言葉は、各国でどのように使われているか、調べてみることにした。

まずはイタリアからいきましょう。白は「bianco」ですね。大好きな白ワインは「vino bianco」でいいわけです。「白熱」という言葉は「accalorare una discussione」と記載されている。だから、白という言葉はなくて単に「活発な議論」と訳せる。「白昼」も違う。「白状、白地図、白黴」なんてものにも一切白は出てこない。どうもイタリアでは「bianco」は色の白にしか用いていない。

じゃ、フランスではどうだろうか。白は「blanc」である。白ワインは「vin blanc」でいい。フランスも全て、色の表現にしか用いていない。スペイン語なら「blanco」、「白ける、白み始める」なんて用いられ方はない。これも色だけの表現だ。

英語は、期待しないが「white」だ。ただ、欧州で「白紙」は色的表現で記載されているが、英語だと、「clean sheet of paper」なんてもっとレベルが下がる。それより、なんでwから始まる単語になるんだ。

ラテン語で白は「alb」という。聞いたことがあるぞ。源太郎はゴルフをしないが、アホウドリの「albtross」は白だ。アルビノも白、卵白もalbumenだから白。やっぱり色を表しているのか。じゃアルバムはと疑問が湧いてきた。

辞書を引くと「アルバム、曲集、写真を整理するもの」なんて記載が続く。やったぞ、色ではない表現だ。これは大発見。ところが、ラテン語も期待を裏切らなかった。意味は「白い板」だというのだ。

我々が使用する写真を整理するアルバムは、白い板ではない、意味が違う。語源は「白い板」とかいてある辞書も見つけたので間違いない。どうしてこうなったのか。

行き着いた結論は、白をいろいろ多用しているのは、日本語だけのようだ。

色を表すこと、事実無根、純潔、反対に染まる、明るいという濃淡、経験不足、未開、無知といった要素を表現出来る。もっとかっこよく言えば「色表現の他に、何も加えていない無添加度、濃淡による透明度、楽しさから悲しさという感性の深さ」ということ。 1文字で表現できる独特の感性が備わった言語が日本語だと言えるようだ。どうだ、日本語はすごい。

八幡平に向かうこれから新幹線を乗り継いて久しぶりに盛岡へ。そこから、車での移動になります。せめて綺麗な紅葉を期待して。今日という日は、過去に色々あった珍しい日です。1979この日に御嶽山が有...

朝早くに、Jerryに起こされ、寝たような、寝ないような状態。今日は火山シンポジウムがあって、阿蘇に向かう予定だ。昨年は東北の葛根田に行ってたのか。今年は南だ。

唯一、米国の歌手のAnastaciaは源太郎は好きだ。乳がんを克服し、パンチのある声を聞かせてくれる。彼女の歌は、元気を与えてくれる。今日は満月のようだ。

残念。オータムジャンボは残念ハズレてしまった。また、夢が残ったので、次を期待したい。(ずっと当たりを確認しなかった。もしかすると、と思ったがダメだった)

Anastacia - Take This Chance (Official Video)