金子由香利さんのレコードは何回か紹介したが、このレコードはもうジャケットは変色し、

そして一切の説明書きも見当たらない(なかったのかもしれない)

よく聞き込んだレコードだが、幸い傷もなく音源はしっかりしている

やっぱり、年寄りの源太郎にはアナログ音源が優しい

で、何年の作品(いつのプレス盤なのだろう)かわからない

「愛の砂漠」の曲から始まるこのレコード

ご引退されていると思うので、これだけ艶のある声を再び聞くことはできない

こんなに素晴らしい歌手は、もう出てこないだろうなぁ

金子由香利さんのレコードは何回か紹介したが、このレコードはもうジャケットは変色し、

そして一切の説明書きも見当たらない(なかったのかもしれない)

よく聞き込んだレコードだが、幸い傷もなく音源はしっかりしている

やっぱり、年寄りの源太郎にはアナログ音源が優しい

で、何年の作品(いつのプレス盤なのだろう)かわからない

「愛の砂漠」の曲から始まるこのレコード

ご引退されていると思うので、これだけ艶のある声を再び聞くことはできない

こんなに素晴らしい歌手は、もう出てこないだろうなぁ

彼のヒット曲「異国の人」が入っていることは当たり前だが、最後の曲に「HIROSHIMA」が入っている名盤

このヒロシマという曲は、「鳩とオリーブの枝により・・・・多分明日は来るだろう平和」そんな歌詞が書かれている。彼がひたすら平和を願っていた哲学者であったことがこの一曲で感じられる

で、「異国の人」は自らを歌ったと思われる歌詞、放浪の歌かもしれない

だいたいこんな内容の歌詞だ

僕は変な外人

ギリシャ風の牧人で、さすらいのユダヤ人

そして髪はモシャモシャ

まるで夢を見ているような青い目

畑泥棒

音楽家

そして放浪の才能がある

お酒も飲んだし

キスもした

いつも何かを求めている

このレコードは、何と言っても全曲英語版

昔から彼は数各国語を上手く使い分けて歌うし、近年では前に紹介したCDのように各国の歌手とデュエットして、一枚目はフランス語、そして同じ曲を相手の国の言葉で歌うことがさらっとできる

そんな彼が、英語版でしかもトップに「She」を入れたバージョン

そして最後の曲は「Yesterday When I Was Yaung」で締めくくる

「いいね」がつきそうなレコード

なかなか、聞き応えのある一枚

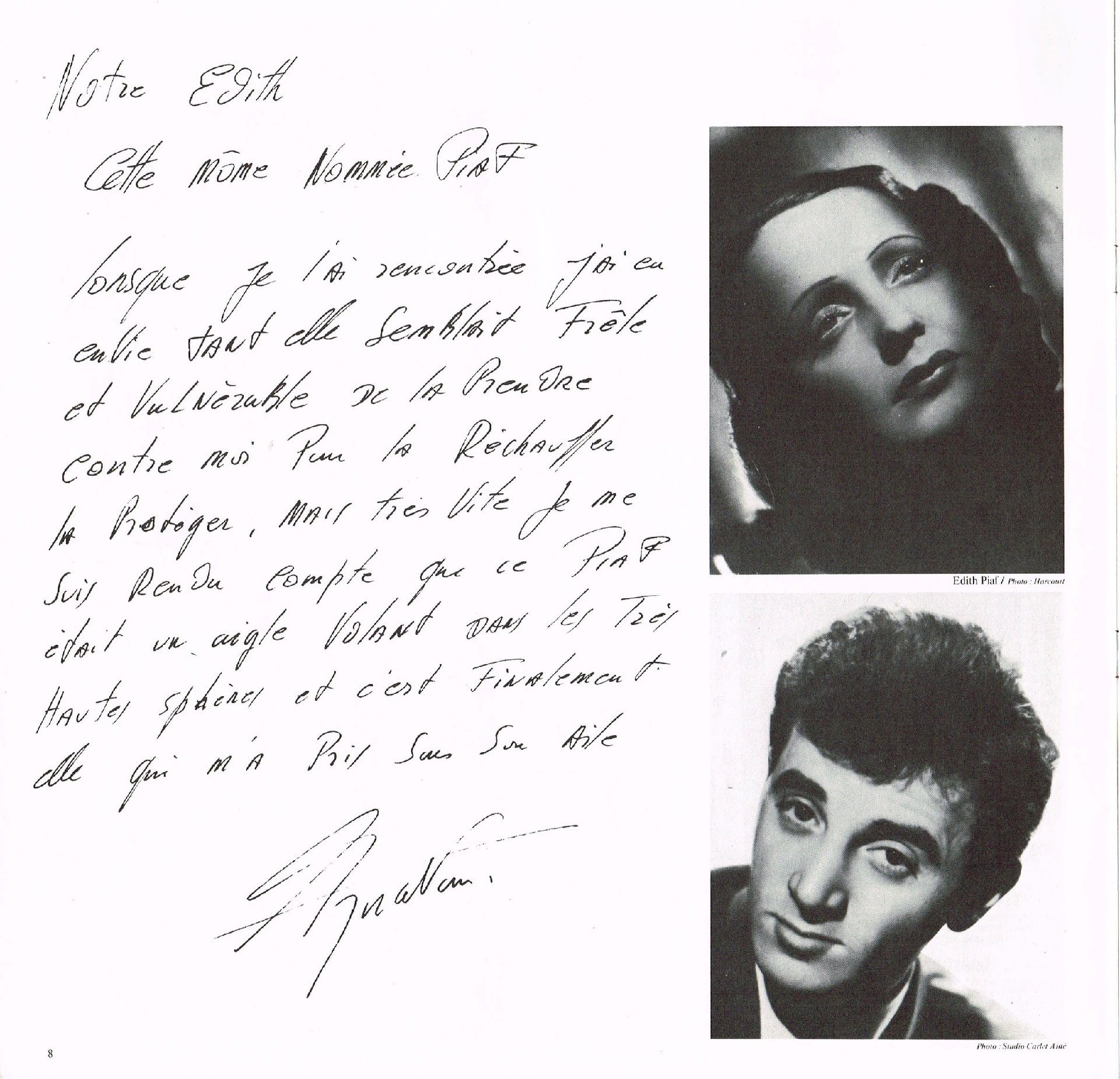

なんと、このAznavourのレコードは8枚組のボックス

重さはなんと数キロある代物で、全93曲が収まっている

今ならCD5枚ほどで片手で楽々持てるだろうが、このボックスはそうはいかない

国内で未発表の曲も収められていて輸入版としては上出来

しかも、まだ傷ひとつない

今はやりのオークションに出したら、少しは高値がつくかも

でも、源太郎が生きている間はこれは売られることはないだろう

解説書は、フランス語と英語の併記

ある専門書と同じで、フランス語、英語が基本だ

解説書には、映画俳優でもあった彼のことや、エディット・ピアフとの恋愛話

そんな内容が盛りだくさん書かれている

Aznavourのファンならぜひ聞いてもらいたいレコード

ただし、全曲聴くにはそれなりの覚悟が必要だ

イタリアの歌姫MilvaとPiazzollaが共演した名作。日本でキングレコードから発売された1985年盤。「エル・タンゴ」というリプレス盤が存在するがこちらが本家だと思う。このレコードは、賛否があるが、聴いておいて損はないと源太郎は思う。

このアルバムは、タンゴのレコードとしては珍しいライブ音源だ。フランスはパリのモンパルナス「Bouffes du Nord」で録音されたが、今はこの劇場があるかは知らない。CD盤が復刻として出回っているようだが、それはやっぱりアナログ録音の厚みは感じられないかもしれない。

源太郎は、ピアソラの音源は数多く持っているが、だからと言って彼を特別好きだとは言っていない。それよりも元の奥様のAmelita BaltarやMilvaの歌が好きだから、共演した場合の音源を持っていると言った方がいい。ピアソラ単独演奏のCDは、同じ音源でいくつも組み合わせて販売しており、大抵買っては後悔する羽目になる。見境のないリリースと言ってもいいかもしれない。生誕90年記念CDは、ある種八百長だった。

ピアソラのファンには怒られそうだが・・・・

このLPレコードは、今ではまず聴くことがないジョルジュ・ムスタキが、1974年のパリのボビノ劇場に出演した時のライヴ・レコーディングの音源。コンサートの模様が、2枚のLPに完全に収録されていて、スタジオ録音とは違った趣きがある。

ある時から、彼はラテン音楽へ傾倒しアルゼンチンタンゴ界の異端児といわれたアストル・ピアソラのタンゴも歌っていて(B面の1曲目)、そして、チリ出身の女性歌手マルタの歌声もすばらしい。そして彼の素朴で誠実なその歌声は、何ともいえない詩情をただよわせて、あらゆる人々に深い印象を与え、今ではこんな歌手は見当たらない。

このコンサートが催されたボビノ劇場は、1880年にモンパルナスに建てられたパリ左岸の代表的なシャンソンの殿堂なのだけれど、Barbaraや最近ではPatricia Kaas、FADO歌手のKatia Guerreiroがコンサートを開いたオランピア劇場ほど大きくはない。

ちなみに、よく耳にする「パリ左岸」は、セーヌ川より南のエリアを指すが、サンジェルマン、モンパルナスなどがあるエリアで、観光客が少ないため、落ち着いた街だと思う。でも、オランピア劇場がある「パリ右岸(とは、あまり言いません)」は、セーヌ川より北のエリアで観光客に人気ですが、「おのぼりさん」と思ってしまうんですよね。でも昔、Mihoちゃんに頼まれて訪れたRue du Bacの修道院(奇跡のメダイで有名ですね)は、左岸だったと思いますので、まぁ一応源太郎はお上りさんではないとしておきましょう。

本題に戻ります。このボビノ劇場は、古い伝統を誇り、昨日LPレコード紹介したJuliette Grecoさんといったスターたちの、格調の高いステージを提供してきていて、ムスタキもその一人です。ムスタキは数回この劇場でコンサートを催し、カーネギー・ホールでもコンサートを催した大スターですが、ファン以外ではもう語られることはあまりないですね。

シャンソン作家としてもムスタキの名は有名でしたが、当時台頭してきたロックに圧倒され、一時かき消されてしまいました。しかし、1969年、「異国の人」のヒットを放って再びスターダムに戻り、このコンサートはその復活絶頂期の録音なのです。

Mihoちゃんが暮のコンサートの練習に出かけたので、Lauraとお留守番

外は、強い西風が吹いていて、どんどん温度が下がっている

Lauraは、フロアを歩くのをやめ、ホットカーペットから一歩も動かない

しかも、両手は完全にモフモフの中に収まっている

Lauraが相手してくれないので、もう一枚LPレコード紹介することにした

昔よく聞いたJuliette Grecoさん、1974年音源 Fontanaレコード(1975年の普及版)の一枚

A面は、枯葉、ロマンス、街角、悲しみよ今日は、パリにご用心、私は日曜日が嫌い

B面は、失われし恋、ミアルカ、愛の言葉、ラ・メール、詩人の魂、パリ・カナイユ

実は、このレコードはいつ購入したのか定かではない

石坂浩二さんの朗読が結構流行っていた時代があった

TVドラマで「二丁目三番町」に出演していた石坂さん、声は柔らかくてなかなかいい声だった

前に紹介した「駅」というLPもその当時購入したので1970年代だったと思う

古いオープンテープに録音した「海」だったか、忘れたが当時電子音響(シンセサイザー)の富田さんだっか、その音楽に乗せて朗読していたテープを探したが見つからない

結局、我が家のコレクションには石坂さんのLPは二枚しか現存していないことになる

ペールギュントといえば、小学校だったか中学だったか、忘れてしまったが音楽の授業で聞かされた

グリーク作曲の管弦楽曲だったが、後で「ノルウェーの韻文劇」だと知った。内容はゲーテのファウストの話に酷似しているなぁと当時は思っていた

改めて、聞き直すと、まんざら記憶は間違っていなく、それよりも栗原小巻さんの声が懐かしく感じる

ところで、Lauraはクリスマスツリーのオーナメントを見ていないと、猛アタックしている

「何しているの」と近寄ると「何にもしていないよ」とすましている

大抵、いたずらしていたに違いなく、足元にはパラパラとツリーの緑の葉がいっぱい落ちている

本当に、「悪い娘だ」

本題に戻って、もうボロボロのジャケットに収まっていた解説のかすれた文字を、老眼(石坂さん愛用のハズキルーペじゃなく)で目を細め、音を聞いて補完してその朗読シナリオをタイプして見た

だから、LPレコード紹介は、今日は一枚だけ

きっと、娘や息子は「こんな話だったの」というに違いない

長文だが、読みたい人はどうぞ

では、はじまり はじまり

第一幕

ペール・ギュントは怠け者で、お天気屋で、大ほら吹きだと云われ、ブートプラントの村では鼻つまみだった。19世紀始め頃の話である。ペールが怠け者で移り気なのは、死んだ父親が村でも指折りの大地主で大金持だったから一人息子の彼は、子供の時から我侭いっぱい甘やかされて育ったせいかも知れない。ともかくペールが成長するにつれて父親が残して行った莫大な金貨は袋の中から音を立ててどこかへ流れていってしまった。寡婦ぐらしになった母親のオーゼは消え去った昔の夢が二度と再び戻って来ないと分るだけに、より華やかに思い出されるらしい。ペールの顔さえ見れば、きりもなく、ぶつぶつ愚痴をこぼすのだ。

オーゼ「ねえペール、お前ったら夜も昼も、おもてをほっつき歩いて娘っ子を追い廻したり村の悪い仲間を相手に喧嘩したりしてさ。たまにうちに居るかと思えば、ぼんやり炉ばたに座りこんでいるし」

そうだ、ペールがぼんやり炉はたに座りこんでいる時。その時、彼はいつも夢を見ている。心の中に解かに映し出される夢を見ている。それは、たとえは捉えどころのない馬鹿でかい不思議な生き物のようであった。ギラギラと凄まじい光を放ちながら熱い砂嵐のように、いつも身体中を激しいうなり声をあげながら、あばれ廻っているのだ。ペールは、それが何であるか知りたかった。つかまえたかった。しかし、その夢の正体は自分にもよく分らない。それにおふくろの愚痴だ、ペールは、はじき返すように答える。

ペール「世の中なんて、一寸先は闇さ、俺だってあすは王様になれるかも知れないんだぜ。」

オーゼ「王様だって? お前いよいよ気ちがいだね」

ペール「ふん、まあ暫らく見てるがいいや」

オーゼ「まあ暫らくか。それもいいだろう。でもねペール、お前がそうやってうろついている間にとなり村のイングリッドはお前の手の届かない所に行ってしまったよ」

ペール「イングリッド?」

オーゼ「そうさ、あの娘はお前に気があったらしいのに、家柄はいいし、お前がも少しまともなら今頃は、立派なお婿さんでいられたのにさ」

ペール「ようしそれじゃ直ぐ行って承知させてくる」

オーゼ「もうおそいよ、手おくれだよ」

ペール「どうして?」

オーゼ「マースがさらっていったよ」

ペール「何だと? 女嫌いのマースが? とにかく行ってくる」

オーゼ「むだだよ、祝いの宴会はとっくに始っているんだ。ほら風にのって聞えるだろう、踊りの音楽がかすかに」

ぺ-)レ「ようし、行って来る」

オーゼ 「およし ペール およしったら」

ペールは招かれざる客であった。然しペールは女達の白い眼をまるで気にしなかった。杯をあげる合間には男達を相手に大風呂敷をひろげ喧嘩を吹っかけた。そこには、ほっそりした肩に亜麻色の髪を波打たせ、白いハンカチに讃美歌の本を包み、つつましく目を伏せて

いる村娘ソルヴェイグの姿。でも彼は、そのやさしい姿を気にとめるよりも、初々しい花嫁衣裳のイングリッドの面影を求めた。然し宴げの席に花嫁の姿は見当らない。花嫁は、花婿の手を振り切って物置にかくれたのだという。花嫁に嫌われている花婿のマースは、ペールを見るなり馬を褒美にやるからイングリッドを是非物置きから連れ出してくれと情けなさそうに頼む。ペールは一も二もなく承知した。こうしてペールは堂々と物置きに入ると花嫁イングリッドを連れ出し馬にのせて山へ逃げこんだ。

第二幕

思い通りイングリッドを山の中に連れ出したものの気まぐれなペールは彼女との生活にすぐ飽きてしまった。

イングリッド「ねえペール、こんなことになったあとで今更」

ペール「泣くのはよせ、出て行ってくれ…‥」

イングリッド「出て行けと云われたって、こんな山の中でどこへ行けばいいの?」

ペール「そんなこと俺が知るもんか、山の中だろうと谷の底だろうとお前の好きな所へ行けばいいんだ」

イングリッド「私達は犯した罪で結ばれているのよ、離れたくても離れられないわ」

ペール「出来てしまったことは出来てしまったことさ。ああ、世の中の女共は一人だけ残してあとはみんな悪魔にさらわれてしまえ」

イングリッド「まあ。その一人っていうのは?」

ペール「お前でないことは確かさ」

イングリッド「じゃあ 誰なの?」

ペール「誰だっていいじゃないか、お前には関係のないことだ。つべこべ云わずにとっとと出てってくれ」

イングリッド「だって…‥」

ペール「うるさい!」

イングリッド「あんたは、自分の云ってることが、どんなことだか分らないのね。ひとを誘惑してこんな目にあわせて。今度は捨ててしまうのね。あんたは私をだましたんだわ。私はもうだめ! この報いはきっとするから」

ペール「どんな報いでも受けてやる! 俺は今、もっと高い山に登りたいんだ、もっともっと高い山に」

イングリッド「ペール! ペール! ペール!」

取り縋るイングリッドを突き放して山小屋を飛び出したペールは森の中をさまよううちに緑色の服を着た可愛らしい娘に出あった。こんな山奥の暗い森の中で? ぺールは身体の中を稲妻が走るような気がした。

ペール「これは、これは美しい娘さん! あなたはどなたですか?」

娘「私? 私はこの山の魔王の娘ですわ」

ペール「魔王の娘? へえ。あなたがねえ。なる程、僕は人間の世界の国王の息子です」

娘「まあ、王子様ですって? でも、あなたはそんなポロを着ていらっしゃる」

ペール「それは、あなたが僕の日曜日の晴着を御存知ないからですよ」

娘「私は、ふだんだって金糸をいっぱい織りこんだ絹の服を着ているのよ」

ペール「僕には藁屑にしか見えないけど」

娘「あら、それは面白いこと。私達が金糸だといっているものが、あなたには藁屑にしか見えないなんて、すると人間の世の中にもそういうことがあるのですね」

ペール「ありますとも! 黒いものが白く見え、小さいものが大きく見え、醜いものが美しく見えるのです」

娘「まあ、ほんとう? 面白いわ! だからこそ、あなたと私は性が合うっていうのかしら。さあ、すぐにお父様のお城に行きましょう。でもお城の大広間が、もしかするとあなたは汚い洞穴のように見えやしないかしら? 私心配になってきたわ」

ペール「僕がペール・ギュントであり、あなたが美しい娘さんである限りその心配は、いりませんよ! さあ、連れていって下さい」

魔王と云えども自分の娘には弱いものらしい。彼は、みず知らずのペールに娘を与え領地を分けることを承諾した。然し、そのためには太陽の輝く場所を嫌い仕事をすることをやめ魔王の山の住人として魔王の花婿にふさわしい尻尾をつけなければならぬと云う。また、物事を正しく見るために左の目をひっかいて薮睨みにする。そして、つまらぬ心配や苦労にわずらわされることのないように右の眼玉をえぐり出すのだという。しかも、再び人間の世界に戻ることは出来ないのだ。

ペール「それならまっぴら、ご免蒙りたいですなあ。僕は人間の世界に帰りますよ」

ペールは、はっきりことわった。すると、それまで何やらひそひそ囁きあったり、目配せをかわしあったりしていた魔王の手下共は一斉に立ち上り、ペールを取囲むとおびやかすように呻きながら、ぢりぢりと迫って来る。魔王の娘とペールを、どうしても結婚させようというのだった。

第三幕

暁を告げる教会堂の鐘の音。山の魔王の殿堂は一瞬にして崩れおちた。危ない瀬戸際をのがれたペール・ギュントは、なぜかその時、暗く寒々とした部屋の片隅にうずくまるおふくろの背中を思い浮べていた。おふくろは、口やかましく、話しをしていると、いらいらしてくることも多かった。然し、おふくろだけには、けしてうそがつけなかった。おふくろのことを思うと、心にやすらぎが湧いて来るのだ。ペールは夢中になって、山をかけおりた。母親のオーゼは重い病の床に横たわっていつ帰るともあてのない息子の帰りをひたすら待ち佗びていたのである。

ペール「おかあさん! おかあさん俺だよ」

オーゼ「ええ? ペールかい。ペールなんだね。とうとう帰って来てくれたね。わたしは、どんなにお前を待っていたか。ああ、だけどわたしは、もう長くはここにいられないんだよ」

ペール「何云ってるんだい。俺は、おかあさんに逢いたいばかりに山を下りた。俺は、いつもおかあさんのことだけは忘れなかったんだよ」

オーゼ「ありがとうよ。ペール。おや何だか荒いため息が聞えるね。それにざわざわ云ってるのは何だろう?」

ペール「ああ、あれは樅の木が風に鳴っているんだよ」

オーゼ「遠くの方に、キラキラ光るものが見える。あのあかりはなんだろう?」

ペール「ああ、それは ホラ いつか おかあさんに話したろう。ソーリア・モーリアのお城の窓から洩る灯りだよ」

オーゼ「ああ ソーリア・モーリアのお城ね。みんなが楽しそうに歌を歌っている。踊りを踊っているようだね。王様は、私を招いて下さるだろうかね」

ペール「そりゃ招待して下さるとも。そして門のところに聖ぺトロ様が立っていて、おかあさんに、おはいりって手招きしてくださるよ」

オーゼ「聖ぺトロ様が、私にはいれって? ああ、私はとてもいい気特になって来たよ」

ペール「おかあさん寒くないかい?」

オーゼ「ペール、手が冷たくなって来たっていうのかい? 心配しなくてもいいんだよ。大丈夫さ。でもね段々時が来たようだ。云いたいことは山程あるのにね。これも神様の思し召しだから。ペール、お願いだからまともに道を歩いておくれ。いいかい」

ペール「おかあさん」

オーゼ「ああ、私の旅もこれで終った。神様」

ペール「おかあさん」

第四幕

オーゼは死んだ。海に出たペール・ギュントは放浪と冒険の旅を重ねてモロッコの海岸に錨をおろした。ペールは懐に少なからぬ金貨を携え、この時まさに逞しい壮年時代を迎えていた。今しも水平線に朝の挨拶を送って大空への旅に出る真紅の太陽。その新鮮な光りをたたえる穏やかな波のうねり。乾いた砂浜に長い影を落す椰子の並木が、ペールの眼になんと爽やかに美しく映ったことか。またまた、彼の胸を空想が金色の翼を広げて激しく羽ばたきながらかけめぐるのだった。

ペールは、その海岸の椰子の木立の中で、イギリス人らしいミスター・コットン、フランス人らしいムッシュー・バロン、ドイツ人らしいへル・フォン・エーベルコップ、スウェーデン人らしいへル・トルンぺーターシュトローレと知り合いになり、酒をくみわかし、大いに気炎をあげた。この紳士達はどうやら葱をしょった鴨を待つ燕尾服を着た山師だったようである。ペールが莫大な金貨としゃれた艦を持っていることを知ると、しきりにペール

をおだてあげ乾杯をくり返した。そして、トルコと戦う小国ギリシャを是非助けて貰いたいと頼みこんだ。

然し、ペールは「私は強い方の肩を持つ。私はトルコに金を貸してやる積りだ」と断言しお互いの友情が煙のように消えないうちに別れましょうと席を立った。したたか酒に酔ったペールが木の間に張ったハンモックに横たわり深い眠りにおちたのを見ると四人の紳士達は、いや紳士と見えた山師達は、俄かに口汚くペールを罵りながら、有金残らずかっさらいペールの船に乗り込むと大急ぎで錨をまいて港を出たのである。ペールが快よい眠りから覚めた時、船影は既に水平線の彼方に沈み、見えるのは餌を求めて海面を低く群とぶかもめの姿ばかり。ペールは生れた時のようにまる裸になってしまった。こうなるとペールもがっかりせざるを得ない。

彼はやけになって、盗んだ馬で砂漠に向った。そして、ある日、オアシスでこの地方では予言者が絶大な権力を振うことを耳にした。

ペール「予言者か、なる程、これは俺にお誂え向きの商売だ。うそと予言、裏と表みたいなもんだからな」

ペールは東洋風の服をゆったりと着こなして豪華なクッションに身をもたせかけコーヒーをのみ長いパイプをくゆらす。見るからに堂々と板についた予言者振りは忽ちベドウィン人の尊敬と信望を集めた。中でも酋長の娘アニトラはしきりに妖艶な、ながし目を送るのだった。

アニトラ「予言者様、皆の者がテントの外であなた様をお待ち申しております」

ペール「わしは今人間共に会いたくない。人間という奴はな、永久に救われることのない悪の権化なのだ。アニトラ、お前は、人間共がどのように互いに欺き合い、いがみ合い、傷つけ合うか知るまい。いやいや、こんなつまらぬ話はもうよそう。アニトラ、わしは何よりもお前が気に入った。わしのために踊ってはくれぬか」

アニトラ「はい、予言者様がお望みならば喜こんで」

ペール「おお、何というなまめかしさ! なんという美しさだ! ああ、俺の心は薫り高い葡萄の酒にしびれるような思いだ。全くすばらしい! アニトラ、さあ、もっと傍に来てくれ。わしはお前を天国に仕える女にしてあげよう」

アニトラ「天国に仕える女ですって? でも予言者様、私には魂がございませんのよ」

ペール「それは、このわしが授けてやる」

アニトラ「ありがとうございます。でも」

ペール「どうした?」

アニトラ「私は魂など、ほしくはございませんの。それよりも」

ペール「それよりも? 何がほしい?」

アニトラ「あなた様のそのお帽子についている数々の宝石が」

ペール「おお、この宝石か。たやすいことだアニトラ。それでこそお前はわしの心に叶う賢い娘だ。わしは太陽の周囲をめぐる星のように目に見えぬ力によってお前にひかれていく。さあ、アニトラ宝石は皆、お前のものだ。そのかわりわしのためにもう一度踊ってくれ。

みんなも一緒に踊ってくれ!」

ァニトラ「はい、それでは予言者様のお望みのままに。お前たちも一緒に踊っておくれ」

ペールは不思議な蜘蛛の巣にとらえられた哀れな、いけにえであった。昼も夜も、アニトラの妖しい魅力に現つを抜かして予言者の威厳も忘れ、未来への大きな夢も消し飛んでしまった。こうして雲を踏むような毎日を送っていたが、ある夜、ふと、ソルヴェイグの夢を見た。目を伏せて、自分の靴の先さを、じっと見つめているソルヴェイグ。讃美歌の本を美白なハンカチに包んで、ソッと胸に抱きしめている村娘ソルヴェイグ。

長い流浪の年月、ただの一度も思い出さなかった面影だったが。ソルヴェイグはふるさとのあの山小屋の暗い部屋で、小さな窓から差し込む冷い光.を浴びながら紡ぎ車を廻していた。傍に背中を丸めているのは、どうやら、おふくろのオーゼらしい。二人の姿は、本当に仲の良い親子のように見えた。ソルヴェイグは、ゆっくりと紡ぎ車を廻しながら、オーゼに話しかけるというよりは、自分自身に云い聞かせるように呟いていた。

ソルヴェイグ「私の運命は、ペールを見た時に決たのです。ペールはきっと帰って来ます。私はいつまでも、いつまでも、あの人の帰って来るのを待っておりますわ」

第五幕

宝石も有金も、一切がっさいアニトラにまきあげられ、砂漠にはうり出されたペールは、エジプトから、カリフォルニアに向かった。いたずらな運命の女神は、まだ彼を見放さなかったらしい、と云うよりは、もて遊ぶにはまことに、お誂え向きな人間だと思って、その運命の糸を伸ばしたり、縮めたり、鋏で切りかけては、思い直して、繋ぎ合わせ、ほくそえんでいたのであろう。ペールは、カリフォルニアですばらしい金鉱を掘りあて一躍巨萬の富の持主となった。今までの彼ならば、この富に思い切り逞しい空想の息を吹き込んで真夏に湧き起る雲の峰より凄まじい夢をふくらませたに違いない。だがさすがのペールも寄る年なみに里心がついたのであろうか。故郷ノルウェーに向かって舟出したのである。ところが長い船旅も終りに近くノルウェーの沖合に差しかかった時、突然激しい暴風雨におそわれた。

ペールが乗っていた船は、とうとう沈没。荒れ狂う風と波に、さんざんもて遊ばれたあげく、ぺールは命からがら岸にただよいついた。無我無中の一夜が明けて見ると、目の前に拡がる海は、母のゆたかな胸のように、なごやかでやさしい大自然の守歌を歌っている。

ペールは幼い時に聞いた讃美歌が流れて来るような気がして立ち上がると、足をひきずりながら物に想かれたように山へ向った。小鳥のさえずり、小川の流れ、確かにどこからか讃美歌が聞えて来る。ペールの胸になつかしい子供の頃の思い出が蘇って来た。そして長かった旅路の疲れが、いっぺんにのしかかって来るような気がした。ペールは小石だらけの山道に腰を下して思わず呟いた。

ペール「ああ、私は道に迷ったのかなあ。一体この道は、どこへ行きつくのだろう」

ペールの頭の中を様々な出来ごとが、ゆっくりと廻り燈寵のように、ある時は夜空に煙めく花火のように浮んでは消えた。見覚えのない山の男が三人細い道をおりて来る。

男「ペールの家はまるでガラクタばかりだが、こいつはめっけものかな。ペールが作った銀のボタンだとさ」

ペールはむっくりと起き上った。

ペール「もしもし、ペールですって! そりゃ一体、誰のお話しです? 」

男「ああ、ペール・ギュントか。昔、このあたりにいたあばれ者だそうだ」

ペール「その男は、どこにいるのでしょう?」

男「海を渡って、外国に行ったという話も聞いたがなあ。何しろ死神と親類みてえな奴だそうだ」

男「村にいた時は、それ、あすこの小屋にいたんだ」

貧しさになれた山男達は、乞食同然のペールにも、特別な興味を示さず、そのまま山をおりて行く。熱いものが潮の満ちるようにペールの胸にこみあげて来た。彼は気ちがいのように、かけ出し小屋の扉を開けた。

ソルヴェイグ「どなた?」

ペール「私だ、ペールだ」

ソルヴェイグ「え? ペールですって? まあ、ペール、ああ、あの人は帰って来ました! 神様! ありがとうございます」

ペール 「ソルヴェイグ!」

ソルヴェイグ 「おお、かわいそうなペール! ペール、あなたは私のたった一人の恋人。そして、たった一人の子供ですわ。あなたはいつも私の信仰の中に、私の希望の中に、そして私の愛の中にいましたわ」

ペール「ソルヴェイグ。許しておくれ。私のあやまちを許しておくれ。私の犯した罪の一つ一つを残らず数え立てておくれ」

ソルヴェイグ「ペール。あなたは私の一生を美しい歌のようにして下さいました。そして、あなたは、とうとう帰って来て下さった。神様、ほんとうにありがとうございます」

ペール「しかし、私は救われない」

ソルヴェイグ「ペール、この世には、人の力で計ることの出来ない一切を支配する方がおいでになります。私は、その方にすべてを、おまかせし、その方を信じるよりほかに何も出来ないのです」

ペール「ああ、ソルヴェイグ。お前は、おふくろのように暖かい手をしている」

ソルヴェイグ「そう、そうですわ。私は、あなたの母親ですわ。でも、その母親の願いを聞き入れて、その子を許して下さる方は、どなたでしょう? そうです。あらゆる人間の父、それは神様です」

ペール「私のおふくろ。私の妻、ソルヴェイグ。お前の愛で、この私を包んでおくれ、暖めておくれ。ソルヴェイグ。お祈りの鐘が鳴っている」

ソルヴェイグ「さあ ペール、ここに、私の膝におやすみなさい。あなたはとっても疲れていらっしゃる。私はお母様がなさったように、子守唄をうたいましょう。さあ、静かにおやすみなさい。あなたが眠っていらっしゃる間に、きっと神様が迎えに来て下さるでしょう」

おわり

今日は日中は暖かかったが雲は多くて富士山は残念ながら頭だけ見えていた。

京都から帰って少し疲れたのかもしれないが、ぼちぼち仕事をこなし、明後日からの年度末に向けて頑張ることにした(決意だけかも)

じゃ元気づけにMILVAのドイツ語のLPを聞くことにしよう。

ドイツ・ベルリンで録音され、ゴールド・ディスクをもらったレコード。このころからMILVAはドイツ語圏でのコンサートが多くなった。

もともとミルバの声はドイツ語特有のアクセントやイントネーションの発音にマッチしているのかあの張りのある歌声はグッとくる。イタリア語が母国語だがドラマチックな歌い方で楽しませてくれるレコード。

1980年だから、そろそろCDが台頭してきてLPはすたれてくる時期だが、やはりアナログの音が心地いい。

「なぁ、LAURA、お前もそう思うだろ」

ジャケットは正面から撮影されたミルバの顔。なかなかいい顔をしていますね。

信州から帰ってきて、Mihoちゃんからチョコレートをもらってうれしい源太郎です。

そんなのろけを言う歳でもないので、大好きにLPレコードを聴くことにした。しばらくぶりのLP紹介です。

では、源太郎の解説より、ジャケットの説明を引用です。

ところでジェリーもラウラも、お父さんを無視して寝ています。「お前たちはさみしくなかったのか」

シャンソン界の若手女性歌手の中で、人気ナンバー・ワンの存在は、もちろんミレイユ・マチューでしょう。彼女は、フランスのアイドルであるだけでなく、世界的を大スターのひとりとなりました。その名は、フレンチ・ポップスの太陽として、ポピュラー音楽全体の上に、さん然と輝いているのです。今日のパリでは、あらゆるジャーナリストが、ミレイユ・マチューのあとを追い、一挙手一投足をキャッチして、事こまかく報道します。近年の最大の関心事は、「彼女はいつ結婚するだろうか。」ということでした。時には、かなり無責任をうわさも流れました。

「彼女は、若くてきれいなある男性と相思相愛の中で、近く結婚しようとしている。」とか、「幼ななじみのジャン・ピエールと結婚の予定」とか、「ミレイユとアラン・モスコ一ニとの秘められたロマンス」とか……。マチューも既に年ごろとあっては、騒がれるのも無理ありませんが、彼女自身は一笑に付して、言っています。「私はすべてを歌に捧げていますから、ほかのことを考える時間がないんです。結婚なんて、問題になりません。」……と。しかし、ファンにとっては、結婚はいうに及ばず、彼女のヘアー・スタイルひとつにしても、ゆるがせにできない大問題なのです。ごく最近、ミレイユ・マチューは、髪の形を変えました。きっそく、マス・コミが騒ぎ出しました。「レパートリィを変えるためのイメージ・チェンジか?」とか、「このアイディアを出したのは、マチュー自身か、それともマネージャーのジョニー・スタークなのか?」などと、いろいろ取り沙汰されました。

「それは、スタークと私のふたりの考えなのです。」・・・と、彼女はその質問に笑って答えます。「本当は、何か月も前から、私の髪型を変えたくてたまらなかったのです。でも、スタークに黙ってそうするわけにもゆかず、かといって、敢えて彼に話す勇気もありませんでした。君は馬鹿だよと言われるのがこわかったのです。

“世界中の人たちが、きみのその頭とおなじみになっている。そういった人々のおかげで、きみは成功したじゃないか。それを今さら変えようなんて…”と、ことわられるものと思っていました。だからある朝、彼が私に、”6年も前から、そのヘアー・スタイルでおし通して、いい加減いやにならないかい”と言ったとき、私は飛び上るほどうれしかったものです。」

こうして、ミレイユ・マチューは、歌だけではなく、そのスタイルにも、グッと成熟した感じを加えました。服装も、ミニからミディになりました。外見はどうともれ、彼女はあくまでも彼女であり、あのすばらしい声やみごとな唱法が、急に変化することもないでしょうが、しかしこれを機会に、マナューはまた新しい分野を開拓し、一段と飛躍をとげるに違いありません。

こういったニュースや、彼女自身の言葉からもうかがえる通り、マチューは決して、そこらあたりに見かけるようを、鼻持ちならないスターではなく、素朴で内気で、そしていささか不器用を女性です。

(中略)

いっぽう、席の暖まる暇もなく、飛行機から飛行機へと乗りついで、彼女は世界中をとびまわりました。アメリカへ行ってニュー・ヨークでテレビに出、イギリスへ飛んで「トム・ジョーンズ・ショウ」にも出演しました。ドイツでは、名高い「ピーター・アレクサンザ一・ショウ」のスターとなりましたし、ソ連でも公演を開きました。多忙を生活の中にも、1970年の夏には、やっとのことで12日間のヴァカンスを、メキシコですごすことができました。最近、マチューは、念願がかなって、パリ近郊のヌイイーのあるアパートの3階に、ゴージャスな新居をかまえました。自分の好み

に合わせたその部屋を、誰一の憩いの場として、彼女は新たな飛躍を意図しています。その夢のひとつは、ミュージカルを演ずることです。「アメリカへ行った時、私はすばらしいミュージカルを見ました。そして、自分をとても小さく感じました。それ以来、私はフランスでも、あのようをミュージカルが作れたら・・・と思うようになったのです。」と、彼女は言います。同時に、映画にも意欲をもやしているマチューが、それらの分野に進出するのも、違い日のことではないでしょう。1971年からの新たな活躍が、期待されます。このレコードは、今日までの彼女の総決算ともいうべきデラックス・アルバム。名曲名唱のかずかずに、ミレイユ・マチューの魅力のすべてを、充分に味わって頂くことができましょう。

シュトラウスといっても、この曲を聴くことは少ないし、これだけ壮大なオーケストラを配して演奏するなんて、営利主義の現代ではまず無理だろう。

シュトラウスが住んでいたGarmischは、源太郎が2000年に訪れた時は「Garmisch-Partenkirchen」と長い名前になっていた。これには逸話があって、もとはGarmischとPartenkirchenは別の街であった。ところが、この地で1936年開催予定の冬季オリンピックを時のナチス政府が誘致しようとしたところ、街の規模が小さく開催地の基準に満たなかったことから、基準を満たすように2つの街を合併したのだ。(こんなことも源太郎は知らずに旅した)

合併には住民は反対だったようだが、ナチス政府は1935年、冬季オリンピック開催を前に、ガルミッシュとパルテンキルヒェンが合併してしまった。ガルミッシュ・パルテンキルヒェンからツークシュピッツェ山の山頂付近まで登ることができる。そして終点駅からはロープウェーで山頂まで到達できる。もちろん源太郎は、ある会議を抜け出し、友人らと登頂した。そんな思い出深いガルミッシュは、のどかで、放牧されている牛たちのカウベルの音を聞きながら歩いた。毎日肉やソーセージに飽きた源太郎は、のどかさより川沿いのレストランで食した「トラウト料理」が美味しかったことを一番記憶している。

古いレコード盤で、解説も茶色に変色しているが、老眼鏡で目を細め解読しながら解説をタイプしたので、誤字があるかもしれない。ジャケットの写真は「スイス航空提供」とあり、薄い印画紙が茶色の紙ケースに貼られている。

そしてそれを開くと、今では考えられな「録音特性」が記載されていて、時代を感じる。

前置きが長くなった。では解説を紹介しよう。

リヒャルト・シュトラウスは1864年6月11日にミュンヘンに生まれ、1949年9月8日にミュンヘンらもあまり遠くないアルプスのガルミシュにある山莊でなくなった。シュトラウスは、現代のドイツを代表した最大の作曲家であったと同時に、交響詩(Symphonische Dichtung)とよばれる標題音楽における最高の存在でもあった。彼は宫廷管弦楽団のホルニストであった父から音楽を学び、はじめはモーツアルトやべートーヴェンの古典を研究して、楽式をおもんじたシンフォニーや室内楽も作ったが、25才の頃から全面的に交響詩の創作に専念し、絶対音楽はほとんどかえりみなくなってしまった。もちろん彼の創作はあらゆる分野にゎたっていて、リードもあればオペラもあり、特にオペラにすぐれた作品がたくさんあって、「バラの騎士」などはその代表的なものの一つであるが、ここでは話をまずオーケストラの作品にしぼってみよう。

彼のオーケストラ作品はほとんど全部か標題音楽であるが、それも標題の内容からみると非常に多面的である。「英雄の生涯」のような自叙伝的なものもあれば、「テイル・オイレンシュピーゲル」のような伝説的なものもあれば、「家庭シンフォニー」のような日記のようなものもあるし、さらに「マクベス」や「ドン・キホーテ」のような劇的なものもある。「ツァラトゥストラはかく語りき」や、「死と変容」のような抽象的なものもあって、一時は批評界から酷評や悪評をうけながらも、とにかく標題音楽がなしうる限界を示すものとして成功ている。

シトラウスの標題音楽は、いろいろな技法をもって達成している。その一つは、ライト・モテイーフの技法である。ライト・モテイーフはワーグナーにはじまるものだが、ベルリオーズの固定楽想(イデー・フィクス)にも通ずるもので、事物を特徴のある主題であらわし、その状態の変化に応じて、適当な変奏技法で描写する方法である。

その二は情景や心情、雰囲気などの巧みな描写である。これは印象主義にも通ずるものだが、シュトラウスのはドビュッシーなどの印象描写とはちがってはるかに写実的で、ときにより、作品によってでは、たとえばアルプス交響曲のように、トーキーを見るような生々しい音楽となるのである。

その三は人の業をはなれた精緻なオーケストレイション(管弦楽法)である。近代的なオーケストレイションは、ベルリオーズからはじまるものとされていて、彼の著書「近代楽器法と管弦楽法」は、その分野の名著だが、シュトラウスの管弦楽法は、それをさらに現代化したもので、しばしばミニアチュア(密画)で描いた壁画にたとえられる。ミニアチュアとは、その精緻さを指すものであり、壁画とは、規模の大さを指すものである。そしてまた彼は、ベルリオーズの管弦楽法をもとにして、ベルリオーズ=シュトラウスの管弦楽法を著わしたが、これは現代管弦楽法を学ぶものには欠くことの出来ない重要な文献となっている。

アルプス交響曲

シュトラウスの一生は、二役、三役を演じた多忙なものであった。ミュンヘンやベルリンやウインの国立オペラの常任指揮者を歴任して、演奏生活も男一人の一生の仕事として軽い役目ではなかった。

彼は1908年から、アルプスの山の上のガルミシュに大きな家を建てて、1949年に世を去るまでの40年以上にわたって、この家に住んでいた。これは彼の創作のために必要な家であり、疲れをいやすための憩いの家でもあった。彼はそれほど自然を愛した人でもある。現在この家には、シュトラゥスの息子夫婦と二人の孫が住んでいる。さて、彼のアルプス・シンフォニーは、このガルミシュの山荘における一日の日記ともみられるものである。ガルミシュから一峰越えればチロルであり、チロルの山はスイスに続いているから、全が同じアルプスなのである。これらアルプス地方には、畑とてあまりなく、それに反して牧場が多い。山に入るにつれて森林地帯になり、のぼるにつれて夏でも雪があり、海抜3000メートル以上も登ると谷間に水河がみられる。

アルプス交響曲は、こういつたアルプスの一日をトーキー映画のように写しとつた標題音楽である。記行文のように写実的な描写音楽である。夜があける。日がのぼる。登山を企てる。いろいろな景色をすぎて、けわしい頂上をきわめる。下山。夕立におそわれる。無事に帰りつく。日が暮れて夜となる。こういった一日の出来ごとを二十一の細かい標題のもと写しているのである。そのためにシュトラウスは、四管編成の非常に大きなオーケストラを使うほかに、舞台裏に別隊十六人の金管を配し、パイプオルガンを使い、打楽器にも風の機械、雷の機械、牛の鈴などを用いるのである。

今朝から雪雲に覆われ、少し標高の高い場所は白銀の世界になった。昨日スタッドレスタイヤに交換して万全を期したが、心配した積雪はなく、まぁ用心に越したことはないと慰め、右手の筋肉痛をいたわった。富士山麓は明らかに積雪しているが厚い雲に覆われ、富士山は顔を見せていない。でも、明日は天気がいいということなので、季節外れの白銀の富士山を見ることができるかもしれない。(期待して。でも寒い)

今日のレコード紹介は、第一回チャイコフスキー国際コンクールで優勝したクライバーンの録音版。冷戦時代にまさかアメリカ人が優勝を飾るとは。そんな逸話についてジャケットの解説を引用してみよう。スピーカーからは若いクライバーンの演奏が生き生き再生されている。

ヴァン・クライバーンのプロフィール

アメリカの青年ピアニスト、ヴァン・クライバーン(1935~)が、モスクのチャイコフスキー・コンクールに出て優勝してからもう7年になる(1965年現在)。当時東西の冷戦はかなり険悪な様相を呈していたし、スブートニックの発明でソヴェトに一歩遅れをとっていたときだけに、アメリカ人の喜びようはひじょうなもので、そのクライバーンが帰国したときは、復旋将軍のように、国をあげての大歓迎を受けたのが話題になったものである。

一方われわれ第三者の立場からすれば、アメリカ人にチャイコフスキー・コンクールの第1位をとらせたのは、米ソ間の緊張緩和をこい願うソヴェト政府の働きかけもあったのではなかろうか?というようなかんぐりもできないではなかった。というのは、チャイコフスキー・コンク一ルでの優勝者は、1962年度ピアノ部門の第1位ウラジミール・アシュケナージをはじめとして、すでにそうとう名の知られた名手であるのがふつうなのに、クライバーンのばあいは、それまでアメリカ以外ではまったく無名の新人にすぎなかったからだ。

だが、こうしたかんぐりが間違っていることは、しばらくして発売された彼のチャイコフスキーの協奏曲のレコードによって証明された。また、だいぶあとになってからだが、このコンクールの審査員をやっていたかのスヴャトスラフ・リヒテルが、クライバーンをきいたあとでく自分はしびれたようだ。これは、今までに自分がきいた最も驚くべきピアノの演奏だ〉と人に語ったことも外誌でみた(独ムジカ誌1963年7・8月合併号所載のカルル・ヴィトマイアの「リヒテルとの会見」による)。

そのチャイコフスキーの演奏が、今回のレコードの第1面に再録されているのだが、数年後に吹込まれた第2面のラフマニノフの演奏にくらべて、技術面でもまた表現力の面にも、いくらか未完成なところが目につくのは事実だ。が、しかし、のびのびとひいてういういしい情緒と若い力をふりまいてゆくこのチャイコフスキーの演奏には、既成大家の名盤さえも凌駕する新鮮な魅力があふれている。

それによって、レコードの世界に花々しぐデビューした彼は、その後もいいレコードを次々出していき、新盤が出るたびに現代にはたぐいまれな「ピアノの詩人」であることを明らかにしていった。

クライバーンのピアノには、アメリカの機械文明の影響というものがまるで感じられない。ヨーロッパ出身の大音楽家でも、長くアメリカに住んでいると、次第にこの国の機械文明に自分を適応させていくところが認められるのが常なのに、このテキサスの石油王の御曹子のピアノには機械主義の要素が微塵もないのだ。きけば母親もピアニストとしての教育を受けた人だそうで、最初この母親から手ほどきを受け、ジュリアード音楽院に進んで日本の中村紘子や高橋晴子にも教えたロジナ・レヴィン(1879~)に師事している。レヴィン先生は、モスクワからアメリカに移った白系ロシア人だから、考えてみれば弟子のクライバーンがモスクワのチャイコフスキー・コンクールで優勝したのもうなずけないことではない。

ラフマニノフの協奏曲の演奏ぶりについてもうひとこと、ふたことつけ加えれば、音色がいくぶん明るすぎる点だけはアメリカ人の楽天主義と結びつけて考えることができそうだ。だが、ラフマニノフの暗さこそないが、ここには青春の夢と心のときめきとがあり、甘く清らかなファンタジーがいっぱいである。最後の楽章の第1主題と第2主題の変り目におけるテンポの緩急の間の美しさなど、正に円熟の相があって、30前の若手の演奏とは信じにくい。

このあいだウラジミ一ル・アシュケナージが来日したときも、クライバーンのラフマニノフの演奏を絶賛していた。「誠実で、愛情がこもっている」と言っていた(レコード芸術誌1965年3月所載、瓜生幸子とのインタビュー記事による)。

ラウラとジェリーの夕食争奪戦が繰り広げられ、やっと落ち着いた。ゆっくり食べたいジェリー。でもその脇から横取りするラウラ。二度怒られて逃げ回るラウラ。近頃とみにいたずらが過ぎる。そして逃げ足が異常に早い。逃げ込む場所は食卓テーブルの下。おかぁしゃんの「デブになるぞ」で今はお口周りのお掃除中。「園長先生のところに返すぞ」「三年、出戻りだぞ」と言っても無視。

さてレコード紹介。ちょっと長文だがご勘弁を。

このレコードは、1977年東芝EMI、懐かしいAngelレーベルで発売された。ちょっとボロボロになった赤い帯には「2,500円」と記載されている。そして「磨き尽くされた美音! この新録音でカラヤンはその美学を究め尽くした」と大胆に宣伝文句が書かれている。

ドヴォルザークとスメタナ二人の曲を一枚に収めたLPレコード。今思えばよく残してあると言う代物。あとでゆっくりと聞くことにする。源太郎の下手な解説より、門馬直美さんのジャケットの解説文を載せておこう。もう薄茶色の白面に古典的な活字体で印刷されている。

このレコードについて

カラヤンは、音響のいいベルリン・フィルの演奏会場が完成したことや録音技術が著しく進歩したこともあって、かつてベルリン•フィルでレコーディングした曲をつぎつぎと再録音している。もっとも、この再録音には、カラヤン自身の音楽の解釈の変化とか以前のレコ一ドに対する評価の変化とか、その他いろいろのことも加わっているのだろう。

それはともかくとして、今回の「新世界より」は、カラヤンとしてはベルリン・フィルを指揮しての三回目のレコ一ドである。その第一回目は1958年の録音であり(EMI)、第二回目は1964年のもので(DGG)、今回のは1977年1月のレコーディングである(EMI)。ついでにいえば、スメタナの「モルダウ」も、ベルリン•フィルを指揮した三回目の録音だ。第一回目もEMIから発売されている。

参考のために、三種類の「新世界より」の各楽章の演奏時間を記すと、つぎの通りである。

第一楽章 9.33(1958) 9.11(1964) 9.34(1977)

第二楽章 12.50(1958) 12.55(1964) 12.04(1977)

第三楽章 8.06(1958) 8.07(1964) 8.23(1977)

第四楽章 10.52(1958) 10.52(1964) 10.56(1977)

第一楽章と第四楽章は、演奏時間的には大差はない(9分で20秒ほどの差は、1分で2秒程度なので問題にする必要はない)。第二楽章が第三回目でかなり速くなっているのが目立つし、第三楽章は、以前よりもニュアンスをあたえるようにしたためか、ごくわずかだがおそくなっている。

また「モルダウ」は、第一回目は12分14秒、今回のは12分42秒で、やはり表情のあたえ方によるのか、いくらか今回のほうがおそい。

演奏の成果や変化を演奏時間だけで結論づけるのはきわめて危険である。カラヤンが「新世界より」にしても「モルダウ」にしても、回を重ねるにつれて、音楽の表情がきめ細かくなり、オーケストラもバランスを整えながら、量感の変化をより以上に打ちだすようになってきているのは事実である。しかもカラヤンは、「新世界より」にしても「モルダウ」にしても、洗練された音と表情を大切にしている。音楽では、いわゆる磨きのかかった音と納得させる表情を尊重するというカラヤンの年来の姿勢が今回のレコードで一段とはっきりしていたように思えるのである。

交響曲第9番ホ短調作品95 新世界より

ドヴォルザークは、1891年に、かねてから要請されていたプラハ音楽院の作曲科の教授に就任した。しかし、それから間もなくして、ニューヨークのジャネット・サーバーから、夫人が1885年に設立した国民音楽院の院長に就任してほしいという電報を受けとった。この院長の条件は、プラハの教授生活とは比較にならぬほど経済的にも時間的にも有利だった。ドヴォルザークは、いろいろと考えた結果、プラハ音楽院から2年間の休暇をもらえることになったので、院長に就任することにし、1892年9月にプラハを出発した。しかし、実質的には、アメリカ滞在は、3年ほどになってしまった。

ニューヨークの国民音楽院は、設立者のサーバー夫人の意志で、人種の差別をおかずに教育をおこなっていた。そのために、ドヴォルザークは、黒人やインディアンとも不自然な感情なしに接触することができ、黒人霊歌をはじめとする各種の音楽を好んで耳にすることにした。ドヴォルザークは、これらの音楽の語法や特徴を、自分の作曲のなかで生かしてみたいと考えるようになったのも当然のことである。こうして、この傾向を追求して、交響曲「新世界より」が作曲されたのである。

この交響曲は、1893年1月10日からスケッチされはじめ、5月24日に書きあげられた。そこには、未知の音楽に接したことによる意欲と同時に、故国への郷愁も盛りこまれているといえる。そして、この曲は、ドヴォルザークの最後の交響曲となった。

ドヴォルザークは、「もしアメリカをみなかったら、こうした交響曲を書くことはできなかっただろう」とのべている。そこには、書法的あるいは感覚的にいって、いわゆる「アメリカ的語法」と要約していわれるものがある。とくに、ペンタトニックの音階(五音音階)の愛好、短調で半音下げた第7度の使用、付点あるいは切分音のリズムの頻用などで、以前のドヴォルザークの作品にない新しい世界が示されている。それでいて旋律は豊富であり、単純明快でしかも弾力性に富む形式感ももっている。なお、曲名の「新世界より」の新世界は、当時ヨーロッパから新世界といわれていたアメリカをさす。

その初演は、1893年12月16日にアントン・ザイドルの指揮により、ニューヨーク・フィルハーモニツク協会の演奏会でおこなわれた。プラハでは、1894年10月13日に作曲者自身の指揮ではじめて紹介されている。

第一楽章

アダージョの序奏とアレグロ・モルトの主要部とからなる。序奏は、チェロの思い沈むような旋律で静かにはじまり、やがてほかの楽器を加えて色彩感をましてゆく。そして、ここでつぎの主要部の第1主題か暗示される。この主要部は、ソナタ形式をとる。

第二楽章

ラ一ルゴで3部形式をとる。短い序奏ののちに、イングリッシュ・ホルンが美しい主題を歌わせる。日本では「家路」という歌で親しまれている旋律である。これは、ドヴォルザークの弟子がそのような題を勝手につけて歌曲として売りだしたことに由来する。そして、ドヴォルザークがイングリッシュ・ホルンのためのこのような旋律を書いたのは、プラハのオーケストラにイングリッシュ・ホルンとオーボエの名手がいたからだという。さらに、ドヴォルザークは、この楽章を作曲するにあたって、インディアンの伝説的な英雄を扱ったロングフェロ一の「ハイアワサの歌」の「森の葬式」の部分から霊感をえたと伝えられている。中間部は、少しテンポをあげ、新しい旋律をつぎつぎとくりひろげてゆく。

なお、ドヴォルザークがロングフェロ一の「ハイアワサの歌」に興味をもつようになったのは、この曲の作曲よりも30年ほど前に、チュコ語で読んでからだったという。そして、ニューヨークにきてから、これにもとづくオペラを真剣に考えもした。しかし、そのためのごくわずかのスケッチをのこしただけだった。

第三楽章

モル卜・ヴィヴァーチェのスケルツォである。ドヴォルザークは、この楽章を「ハイアワサの歌」のなかの結婚の祭典のところで、インディアンたちが踊っているのを描いた詩からの霊感で作曲した。3部形式をとり、簡潔な動機から次第に主題の形をととのえてゆき、素朴な舞曲ふうのものへと発展する。やがて速度を落して、木管に哀愁味のある新しい旋律も歌わせる。中間部では、やはり木管を主体に新しい旋律を扱わせる。

第四楽章

アレグロ・コン・フォコでソナタ形式をとるが、短い序奏を先行させている。力強く張りのある金管の第1主題に対し、第2主題は、優美に抒情的にあらわれる。その後、第三楽章のスケルツォ主題も顔をだす。展開部は、第1主題のほか、第一楽章の第1主題、第二楽章の主要主題、第三楽章のスケルツォ主題も扱う。そして、再現部ののちの迫力のある結尾で全曲はしめくくられる。

交響詩「モルダウ」

圧政に苦しんでいるチェコの人たちに、やがては栄光ある未来が訪れるであろうというのが、スメタナ時代のチェコ人の期待だった。そうした思想を、愛国的なスメタナは、一連の交響詩に盛り込み、自分の国の過去の苦闘、美しい自然、素朴な人情などもそこで音楽的に描いて、祖国を賛美しようと考えた。こうして、6曲の交響詩からなる「我が祖国」が誕生したのである。着想されたのは1872年で、全6曲は79年に完成された。そのなの第2曲「モルダウ」で、これは6曲のうちで音にもっともすぐれているとされ、演奏されるももっとも多いものである。モルダウは、チェコ語のブルタヴァをドイツ式に読んだものであって、南ボヘミアに発し、ブラハの街を流れゆく川の名である。そして、プラハの市民たちは、この川で遊び、岸辺で憩いとくつろぎをうるのであり、この川を心から愛している。スメタナは、このモルダウ川を扱った交響詩こ対して、つぎのような標題をあたえた。

「この川は、二つの水源から発し、岩にあたっては快い音をたて、陽光を受けると輝き、次第にその幅を増してゆく。両側の岩壁には、狩の角笛といなかの踊りがこだまする。―月の光、妖精の踊り― やがて流れは、聖ヨハネの急流にさしかかり、波しぶきをあげてとび散る。ここから川はゆっくりとブラハ市に流れこみ、ここで川は古く尊いヴィシェフラドに敬意を表する。そして、この永遠の流れは、ざわめきながら彼方に流れ去ってゆく」

このヴィシェフラドというのは、プラハの南部、モルダウの東岸にある城の名前である。そして伝説によると、かつてはチェコの王女たちの居城となっていたといい、スメタナの時代には、過去の栄光を秘めながら、プラハの歴史を高い丘の上から眺めている古城として敬意を払われていた。スメタナは、「わが祖国」でもまたオペラでも、この城が扱われるときには、荘厳な旋律を用いてそれを暗示した。「モルダウ」でもそれは例外ではない。これがいわゆる「ヴィシュフラドの動機」である。この「モルダウ」の音楽の運びは、標題を読んでいればすぐに理解できる。「ヴィシェフラドの動機」は、曲の冒頭の主題が終り近くで再現したあとで、木管で奏される。

録音中の一号機(RT-1050)、再生中の二号機(RT-1050)。実は三号機(RT-1020H)は右チャンネルの出力が上がらず、部品どりのための予備機で待機状態。1970年代の代物なので、だましだまし使っているが、とうとう痛みがきている。ただ、もう替え部品はないので捨てるわけにもいかない。

久々に電源を入れて、大丈夫という確認をして「ヨシヨシ」と声をかけ、再び眠りについてもらう。ゆっくり聴いてあげたいが、他にやることもあるので、仕方ない。

さてと、ついでにLPの紹介をもう一枚。解説は、ジャケットの内容を原文どおり記載します。

ジョ一ジ・ガ一シュインは.、1898年ニュ一ヨ一クの下町ブルックリンで、貧しい商人の子として生まれた。少年時代のジョージは、野球やローラースケートに熱中し、音楽にはあまり興味をしめさなかった。16歳のとき、楽譜出版社にピアノひきとして雇われたのが音楽の道に飛び込んだ最初であった。流行歌をとことんまで研究したかれは、自ら作曲のペンをとり、20歳のときに名作「スワニ一」を出版して評判をとった。25歳のころまでには売れっ子の作曲家となったが、ジャズの大御所ポール・ホワイトマンと知り合い、そのすすめによってジャズと純音楽との結合をめざした作品「ラブソディ・イン・ブルー」や「パリのアメリカ人」を書き、シンフオニック・ジャズという独特なスタイルを編みだした。晚年の歌劇「ボギーとベス」は、ガーシュインの名を不朽のものとした傑作である。脳腫ようのため1937年、38歳の若さでこの世を去った。

ストラヴィンスキーの「3大バレエ音楽」が、ロシア・バレイ団の主宰者ディアギレフとの友情によって産みだされたように、この「ラプソディ・イン・ブルー」と次の「パリのアメリカ人」の2大名作もガーシュインとポール・ホワイトマンの友情によって産みだされた。最初、この曲を書く自信のなかったガーシュインは、ホワイトマンのすすめがあまりにも熱心だったため、しかたなく作曲にとりかかった。しかし思うようにはかどらず、演奏会の1週間前になっても完成しなかったため、やむをえず、有名な組曲「グランド・キャニオン」を作曲したグロフエに手伝ってもらい、1924年の2月12日の初演にようやくまにあわせた。このときの初演は大成功をおさめ、一夜にしてガーシュインの名を世界的に広めたのであった。

「ラプソディ・イン・ブルー」

この作品は、かれ自身ピアノの名手であったので、ピアノとオーケストラのために作曲されているが、純音楽でいう「ピアノ協奏曲」ではない。しかし、全体が3つの部分からできているところをみると、かれはある程度、古典的な協奏曲の様式を念頭において筆をすすめたのであろう。

第1部はモルト・モデラート(ごく中庸の速さで)まず、この曲を有名にしたサイレンのようなクラリネット・ソロからはじまる。続いてトランペット、そしてピアノがゆっくりとあらわれ、しばらくして技巧的なカデンツァにはいる。速度がテンポ・ジエスト(正確なテンポ)に変わると、弦楽器とピアノのかけあいがはじまり、やがてトランペットに明朗な旋律が歌われる。ピアノと管楽器の対話。管楽器のカデンツァふうのエピソード、とくにトランペットとトロンボーンが弱音器をつけて奏する「ホワー・ホワー奏法」は圧巻である。

第2部はアンダンテ・モデラート(ゆっくりと、中庸の速さで)低音楽器に新しい旋律があらわれてからピアノのカデンツァにはいる。ここは抒情的で美しい。オーケストラはあまり活躍せず、ピアノがつねに主導的なのがこの部分の特徴である。

第3部はアレグロ・アジタート・エ・ミステリオ一ソ(急速に、激しく、神秘的に)「ラブソディ・イン・ブル一」というのは「憂うつな狂詩曲」という意味だが、その憂うつさはこの部分を聞けばよくわかるであろう。ホルンで反復される暗い動機、ヴァイオリンやオーボエに出る悲しげなエピソード、このあたりは全曲を通じてもっとも優美な部分である。ふたたびピアノのカデンツァ、最後はオーケストラとピアノが渾然一体となってクライマックスを築き、華麗に終わる。

「パリのアメリカ人」

ラプソディ・イン・ブルーの大成功は、かれを多忙な生活に追い込んだ。流行歌はもちろんのこと、ブロードウェイのミュージカル・コメディー、映画音楽の作曲etc . . . 。経済的にはじゅうぶんみたされたが、かれは精神的にも、また、肉体的にもズタズ夕になってしまった。まさに花形作曲家の悲劇である。そこで、かれは、そうした多忙な生活から逃避するためにパリへ旅行することになった。1928年、30歳のときである。そのパリで、フルに遊び、思うぞんぶん空気を満喫したことによって作曲されたのがこの「パリのアメリカ人」なのである。その年の12月13日に初演されたが大あたりをとり、かれの地位は不動のものとなった。

この曲は本格的な管弦楽作品で、標題的要素のすこぶる強い一種の交響詩なのである。曲は「ラプソディ・イン・ブルー」と同じく3つの部分からできている。

第1部はアレグロ・グラツィオーソ(急速に、やさしさをもって)好奇心の眼をみはりながら楽しげにパリの街を闊暴するひとりのアメリカ人。心はうきうき、足どりも軽い。弦と木管であらわれる最初の旋律は、そうした感じを実に、うまく描いている。大通りに出ると、自動車の警笛がうるさく、まるでニューヨークの大通りにいるような感じである。しかんアメリカ人の眼に映るもの、耳にはいるもの、ことごとくが楽しいものばかりである。

第2部はアンダンテ。ひとごみと騒音に疲れはのであろうか、甘いヴァイオリン・ソロが聞えてくる。しかしそれもつかのま、曲想は一転してにぎやかな舞曲となる。しだいに明るい気分になってくる。この第2部は、全曲を通じてもっとも変化があり、実に愉陕である。

第3部はアレグロ。いつも陽気で屈託のないアメリカ人の性格を、フォックス・トロットでみごとに描いている。終結部は第1部の冒頭にもどって、ふたたび自動車の警笛と楽しい行進曲。アメリカ人は、すれちがったセンスのよいマドモアゼルに胸を高鳴らせながら、群集のなかに消えてゆく。

ウィリアム・スタインバーグは、1899年ドイツのケルンで生まれたが、1938年アメリカに渡り、トスカニーニの率いるNBC交響楽団の副指揮者に就任。1952年にピッツバーグ交響楽団の常任に迎えられ現在にいたっているが1969年から70年にかけて名門ボストン交響楽団の常任指揮者を兼任することがすでに決定している。かれの指揮は、ひじょうにオーソドックスですぐれた音楽性をもっている。ピッツバーグ交響楽団は、1870年に創立された。途中で突然解散するという憂き目にあったが1927年ふたたび編成され、クレンペラ一、ライナーらが指揮し、アメリカ一流のオーケストラに育けあげた。実にみごとなアンサンブルと弦のつややかな音色をもつオーケストラである。ピアニストのヘスス・マリア・サンロマは、プエルト・リコに生まれ、ボストンとパリでピアノの勉強をした。古典派、ロマン派の作品はもちろんのこと、現代音楽の演奏にも力をそそいでいるピアニストで、かつてガーシュインはこのサンロマの演奏をきいて絶賛したといわれる。(解説=志鳥栄八郎)

やっと、JerryもLauraも起きてきた。

朝食中、テレビジョンで渡辺貞夫さんが登場していた。ジャズを始めた頃の話、最初に手にした楽器がウクレレだったとか。・・・ニューヨークの頃の話だった。そういえば、LPレコードの紹介を随分さぼっていたなぁと思い出した。久しぶりの再会のきっかけに渡辺貞夫さんの1979年「Morning island」を紹介。ジャズなのかクロスオーバーなのか、源太郎は理解できないので、文章での説明はしない。だからジャケットだけ。

レコードを紹介しておきながら、実はこの原稿を書きながら好きなタンゴ「Carlos Gardel」の音楽を聴いている。この内の何曲かが「映画TANGO」で挿入歌として使われている。

ニューヨークといえば、Mihoちゃんは娘と旅したことがあるが、源太郎は訪れたことはない。「ニューヨークに行こうよ」と誘われても、やっぱり「ブエノス・アイレスだろう」と答えるだろう。娘も「ブエノス・アイレス」に行きたいと昨日話していたが、彼女は踊りたいに違いない。

ニューヨークという言葉を聞くと「カルロス・ガルデルの悲劇」を思い出す。

1935年、アルゼンチンタンゴ史上最も偉大な歌手カルロス・ガルデルがこの世を去った。今聴いている「カルロス・ガルデル」は、歌のタンゴの創唱者であると言っていい。「愛しいブエノスアイレスよ、再びおまえに会える時は、私の苦悩も忘却もなくなることだろう……」この前の年の1934年、ニューヨークで撮影された自身の主演映画の主題曲として、郷愁あふれるタンゴ『わが懐かしのブエノス・アイレス』を作曲したガルデルは、愛するブエノス・アイレスの街に帰り着くことはできなかった。ニューヨーク滞在を終えたガルデルと伴奏のギタリスト達の一行は、久しぶりの休暇を故国で過ごすため、空路帰国の途に着いたのだが、途中、コロンビア第二の街メデジンの空港で給油を終えたが、搭乗機は空港を離陸直後、墜落し帰らぬ人となった。アルゼンチンを代表する歌う国際スターの、信じ難い最期であった。悲報は世界を駆け巡り、ガルデルによってタンゴを知った世界中の人々が深い悲しみに暮れた。アルゼンチンの人々とポルテーニョ(ブエノスアイレスっ子)達が受けた衝撃は激しく、ガルデルは一夜にして彼らの永遠の偶像になった。

LA CANCION DE BUENOS AIRES

ブエノス・アイレスよおまえから遠く離れ私の唯一の慰めとなるのは

バンドネオンが泣きながら奏でる甘いタンゴの調べブエノス・アイレスよ

おまえのことを思うと溜め息が出る

他国の太陽の下

おまえのノスタルジックな歌を聴いて

私の心がどれほど涙を流したことか

やくざな歌、ブエノス・アイレスの歌

おまえの心の奥深くに生き続ける何かがある

やくざな歌、苦悩の歌

希望に微笑み、情熱にすすり泣く

それがタンゴ、ブエノス・アイレスの歌

場末に生まれ、今では世界に君臨する

これがタンゴだ、心の中の奥深くにある

このクリオージョの心に深く刻まれている

ブエノス・アイレスよ、タンゴが生まれた地

わが最愛の故郷

私の歌に心のすべてをのせて

おまえに捧げたい

そしてこれからの運命にこう願う

わが人生の最後に

あのノスタルジックな歌を奏でる

バンドネオンのすすり泣きが聴けるように

そして、晩年の傑作。

MI BUENOS AIRES QUERIDO

わが懐かしのブエノスアイレスよ

再びおまえと会う時

もはや苦悩も忘却も消えさることだろう

私が生れたあの通りの街灯は

恋の約束をいつも見守っていた

そのほのかな光の下で

私は太陽のように輝く少女と会った

今日運命はおまえをもう一度見せてくれる

私が愛するただ一つの街、ブエノス・アイレス

そしてバンドネオンの嘆きが聞こえ

私は胸の内で心が躍るのを抑えられないのだ

わがブエノス・アイレス 花咲く大地

わが人生を終えるところ

おまえの庇護の下 偽りは存在しない

歳月は飛び去り 苦悩は忘れられる

ー団となって 想い出たちが過ぎていく

甘い感情の余韻を残して

おまえに知ってほしい

おまえを想いだす時

心の中にある

悩みが消え去っていくことを

わが場末の通りに面した小さな窓

そこでは若さにあふれた少女が微笑む

もう一度新しい気持ちで眺めたいものだ

見つめると愛撫するようなあの瞳を

一番危険な雰囲気の路地で

勇気と情熱の願いが歌われる

ひとつの約束と ひとつのため息

あの歌が苦悩の涙を消し去っていく

わが懐かしのブエノスアイレスよ

再びおまえと会う時

もはや苦悩も忘却も消えさることだろう