〇国立文楽劇場 令和6年初春文楽公演 第3部(2024年1月6日、17:30~)

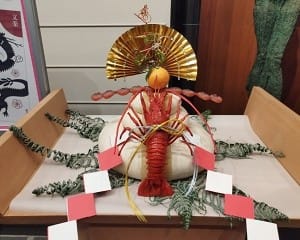

2年ぶりに初春文楽公演を見た。大阪で見る文楽、特に初春公演は格別。いつものお供え餅とにらみ鯛。

大凧の「辰」の揮毫は、京都・壬生寺の松浦俊昭貫主による。そういえば、12月に同劇場で壬生狂言の公演があったのだ。壬生狂言、見たことがないので一度見たいと思っている。

・『平家女護島(へいけにょごのしま)・鬼界が島の段』

名作なので何度か見ている。前回は2018年の初春公演で、俊寛僧都は今回と同じ玉男さんだった。前回の記憶は曖昧だが、舞台に登場した俊寛のたたずまいにすぐに引き込まれた。11月の文楽公演のプログラムに玉男さんのインタビューが掲載されていて、聞き手が「近年ますます、初代玉男師匠に似てこられたように感じます」と話を向けていたのを思い出した。端正で静かな威厳を感じさせる雰囲気が、確かに初代の想わせて嬉しかった。床は織太夫と燕三で、私の推しコンビ。

鬼界が島に流された三人の罪人、俊寛、康頼、成経。高校の古文で習った『平家物語』では、俊寛以外の二人の名前が記された赦免状が届き、残された俊寛は足摺りして悲憤慷慨するという物語だった。文楽では、清盛の赦免状には二人の名前しかないが、重盛の添え状によって、三人とも乗船を許される(さすが、情に厚い小松内大臣)。しかし成経が夫婦の契りを結んだ海女の千鳥は乗船を許されない。千鳥を娘のように慈しみ、自分を父親と思ってほしいと言ってきた俊寛は苦悩する。決定打となるのは、京で自分を待っていると思っていた妻のあづまやが清盛に背いて自害したと知らされたこと。妻のいない京へ帰る意味を失った俊寛は、自分の代わりに千鳥を連れていってほしいと懇願する。使者の瀬尾が拒絶すると、瀬尾を斬り殺し、罪を重ねた自分は京へは帰れないと主張する。そして人々を乗せた船が俊寛ひとりを残して去っていくと「思い切っても凡夫心」で岩に登り、松の木を掴んで立ち尽くす。

俊寛の行動が、正義感や功名心でなく、若い成経・千鳥夫妻への情愛や、愛妻を亡くした絶望で決まっていくのがとてもおもしろい。江戸時代の人々にとっては、そのほうがリアルで共感を寄せやすかったのだろう。

・『伊達娘恋緋鹿子(だてむすめこいのひがのこ)・八百屋内の段/火の見櫓の段』

この作品は、たとえば甲斐荘楠音が絵に描いていたり、おおむかし(1980年代)薬師丸ひろ子が人形振りでお七を演じるCMがあったり、それなりに有名だと思うのだが、私は一度も上演を見たことがなかった。今回は、どうしてもこの演目が見たくて第3部を選んだ。

しかしこれも西鶴の『好色五人女』とはずいぶん異なる味付けになっていた。お七は吉祥院の小姓・吉三郎と恋仲だったが、吉三郎の主人・左門之助は殿から預かった「天国(あまくに)之剣」を紛失してしまい、明日の明け方には主従とも切腹を決めていた。お七は借金のかたに親に定められた嫁ぎ先・武兵衛が天国之剣を持っていることを知り、これを盗み出す。心は急くが、すでに町々の木戸は鎖されていた。そこでお七は火の見櫓に登って偽りの鐘を打ち、木戸を開けさせて、吉三郎のもとへ急ぐ。

偽りの鐘を打てば火炙りになることは承知の上、とお七の一途な心情が描写されているが、「恋人に会いたくて放火を犯してしまう」という、善悪を突き抜けた恋の強烈さはなくなって、恋人とその主君を救う貞女ものになってしまっている。え~舞台正面から這うように櫓に登るお七の振り付け(櫓の裏側から人形を遣う)はとても面白いのに、通俗道徳的な物語はちょっと残念だなあ、と思った。