ずっと昔の学生時代の話だが、長兄が持っていたレコードの中にオッテルロー指揮の「アルルの女」があった。

当時のことなのでチャチなステレオ装置だったし、音の良し悪しなんかにはいっさい興味もなく、ひたすら音楽だけで十分満足していた頃で、レコードのライナーノートを繰り返し読みながらこの曲を聴き耽ったものだった。

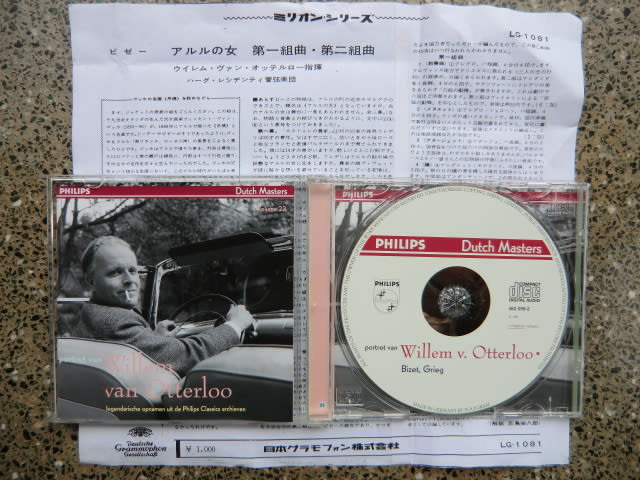

数年前にオークションで、やっとの思いでオッテルロー指揮のCD盤(外盤)を競り落としたので、長兄に連絡してそのライナーノートをコピーして送ってもらった。

余談だが、このオッテルローさんはジャケットにあるとおりの自動車狂で、スピードを出し過ぎて事故で亡くなってしまった。当時からすでにオランダ最高の指揮者として君臨し、さらに将来を嘱望されていたのに惜しいことをしたものだ。

さて、このライナーノートから、かいつまんで記してみよう。

≪アルルの女≫はドーデが書いた「風車小屋だより」(短編集)の第六番目に出てくる物語で、自ら脚色して三幕物の芝居として仕立てあげた。これに作曲したのがビゼーだったが、初演は大失敗。ドーデはこう嘆く。

「ああ!もうだめだ。半年の骨折りと、夢と、疲労と、希望、これらいっさいが、たった一夜のガス燈の焔に、焼けて、消えて、飛び去ってしまったのだ。」

しかし、本当に価値のある作品はいつまでも埋もれているはずがなく、初演から13年後に再演され、今度は大当たりをとって今日までフランス演劇の重要なレパートリーとなっている。

芝居の「あらすじ」は、ご存知の方も多いと思うが次のとおりである。

「アルル近郊の町の旧家の長男”フレデリ”は20歳の青年。父はすでに亡く、母と白痴の弟、それに老僕の4人暮らし。

あるとき闘牛場で知り合った妖艶な”アルルの女”に心を奪われてしまう。しかし、その女は牧場の番人の愛人だった。

フレデリは家族の猛反対にあって、仕方なく諦めて幼馴染の農家の娘との結婚話を進めるが、アルルの女が牧場の番人と駆け落ちすると知り、嫉妬と絶望のあまり塔の頂上から身を躍らせて自殺する。

その亡骸を見ながら老僕がつぶやく。”ごらんよ。恋で死ぬ男があるか、ないか・・・・”」

もちろん音楽も良かったが、当時まだ未成年のスレていない初心(うぶ)なハートにはストーリーの方がショックで、いまだ知らぬ大人の世界への興味も手伝って「人間は恋のために死ねるのか!」と、その狂おしい情熱に大いに心が揺さぶられたことだった。

こういう思い出があるから、「アルルの女」にはひときわ”こだわり”があり、小林利之氏(音楽評論家)が推薦する演奏をコツコツと収集した。

オッテルロー盤以外に、トスカニーニ盤、クリュイタンス盤、マルケヴィッチ盤、オーマンディ盤、デュトワ盤。

いずれ劣らぬ名演だが、「許 光俊」氏の評論を読んで大いに共感を覚えた勢いでオークションで購入したのが「ケーゲル盤」。

オッテルロー盤を購入したときと同様に、この盤は「廃盤」になっていて、それは、それは高値で取引されていて、もう諦めようかと随分迷ったほど。

昨日は昼寝をたっぷりしたのでなかなか眠気がさしてこず、夜遅くまで「オッテルロー盤」と「ケーゲル盤」を聴き耽った。

この曲はクラシックには珍しくサキソフォンが使われており、それが実に牧歌的な”いい味”を出しているが、賑やかさの中に悲しい結末に収束していく物淋しさが全編に漂っているのがポイント。

体制側の幹部だったケーゲル(東ドイツ)はソ連邦の崩壊とともに拳銃自殺を遂げた指揮者だが、まるでそれを予感させるかのように全体に哀愁を帯びて心の中に染み入ってくる味わい深い演奏。さすがに定評どおりの名盤だけのことはある。しかし、それ以上に心情的にしっくりきたのはやはり「オッテルロー」盤だった。

これ、これっ! 未知のものへの憧れとともに多感な青春時代を彷彿とさせてくれる演奏だよなあ・・。

感受性豊かな若い頃にひとたび脳裡に深く刷り込まれた演奏は、その後どんなに名演が出てこようと、覆るのは難しい。

どうやら個人的な「記憶」と「音楽」とは深い部分で分かち難く結びついているもののようでして・・。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →