石に興味を持ち、鉱物趣味を経て水石美の探求に没頭し、観光地等の土産物品を始めとする国産の石製品なども、僅かではあるが主なものは集めてみた。 既にブログのバックナンバーに記してきた通りである。

さて、我輩の鉱物コレクションの中には、かつて県内外の鉱山から採掘された鉱石や、各地の採石場での産出標本も数多くあり、自採集品のほか、全国各地の鉱山等から取り寄せた標本や、ミネラル・フェア等での購入品も多少は含まれている。

特に貴金属鉱物や宝石の原石鉱物、飾品用鉱物種などの美晶等は、高価極まりないので、特別なものを除いてはあまり購入していないが、国産品として入手出来ないものは若干買い求めた。

コレクションの中でも、標本への特別な愛着となると、やはり自らの手で苦労をしながら採集し、また偶然に見つけた美・巨晶などに尽きる。

今回はその鉱物コレクションの中から、三重県産のきれいな金属鉱物(鉱石)の標本10数点(産地15箇所)を選び、北勢地方から順に掲載写真にて紹介する次第である。

1.治田鉱山跡産の 「斑銅鉱」

昭和60年代に北勢町の青川を遡り、治田鉱山跡の大通洞坑の前で、幾つかの黄銅鉱を含む鉱塊の転石を採集した折に、その一つの表面に二次的に生じていた標本です。 茶褐色の水酸化鉄等(ヤケ)でコーティングされた表面の一部に、実にきれいな青紫色の鉱山用語で言う「トカゲ鉑」(とかげばく)を呈しています。

標本全体の左右幅は概ね15cmで、鉱石の全重量は1.95kgです。

2.四日市市 水晶山産の 「錫石」

四日市市宮妻町山之坊の「宮妻峡」左岸の水晶山にある、Li ペグマタイト坑跡直下のペグマタイト・バラストのズリにて、トパーズや水晶などを採集していて見つけた微細な小塊です。 標本の丸箱の直径は5.6cmです。

ちなみに、当地のトパーズ量産の再発見は、我輩によるものです。

3.多気町 丹生鉱山産の 「辰砂・黒辰砂」

昭和40年代の初めに、丹生の在所の東方にあった当地の史跡のひとつ、「保賀口坑」が再開発されて辰砂や黒辰砂を出鉱し、数年間稼行した後に閉山となりました。

その閉山間際の昭和48年に、坑内底の最大富鉱脈から採集をさせて頂いた、全体が鉱脈を成す辰砂と黒辰砂の共生した塊鉱標本です。

この標本のサイズは、最長幅約14cm、重量約1.46kgで、大変きれいな水銀鉱脈の一部(鉱塊)です。

4.鳥羽市 赤崎鉱山産の 「孔雀石」 と 「銅藍等の銅鉱石」

赤崎鉱山は、鳥羽市の市街地はずれ(鳥羽5丁目)の旧国道167号線沿いにある、赤崎神社の隣の切り崩された崖の山です。 明治時代の末頃に発見され、大正時代から昭和の初期にかけて採掘が成されていましたが、戦後の休山を経て、現在は母岩の蛇紋岩や角閃橄欖岩などのバラストを、不定期に採石している採石場となっています。

昭和30年代までは、坑道が一つ坑口を開けていましたが、40年代には埋められてしまいました。 当時は銅鉱脈の露頭も見られ、黄銅鉱のほか孔雀石や珪孔雀石などの二次鉱物も多産し、脈石には曹長石のほか、燐灰石や緑簾石も豊富に見られ、幾らでも採集出来ました。

この標本の内、孔雀石は最長幅約4cmで、別の銅鉱石の集合標本の写真右上の真鍮色の円盤は、研磨した黄銅鉱で、直径は約2.5cmです。

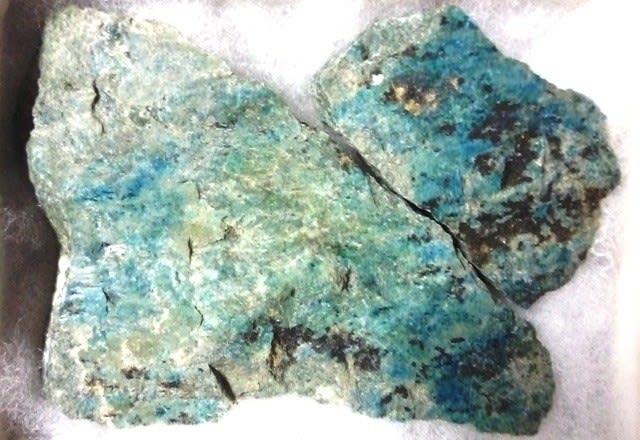

5.鳥羽市 志州鉱山跡産の 「孔雀石・珪孔雀石」

志州鉱山は、赤崎鉱山と並行して開発され、同時期に一時的に坑道掘りで採掘をしていた、赤碕鉱山類似の銅鉱石を産出した小規模鉱山です。

昭和40年代から50年代にかけては、鳥羽シーサイドホテルの北側の海岸に、水没した坑道があり、付近の海岸一帯にズリ石が散乱していました。 この中に黄銅鉱や孔雀石、珪孔雀石がたくさん見られました。 当地からは、黄銅鉱に共生する磁硫鉄鉱も少量産出しました。

この標本のサイズは、左右の横幅が約12cmです。

6.鳥羽市 船津町の 「黄鉄鉱」

鳥羽市船津町の国道167号線から分岐して入る、鳥羽レストパーク(墓地公園)に至る道路の工事の際(昭和50年代の半ば頃)に、ちょうど峠になった切通しの崖の斜面に露出していた、緑色片岩の破砕によって生じた青緑色の粘土中に産し、数mm程度の単晶(主に六面体式)が遊離状態でたくさん散在していました。

この標本はその頃の採集品であり、この産地は我輩の発見地です。

7.伊勢市 朝熊山の山麓産の 「クロム鉄鉱」

昭和40年代に、朝熊山麓の五十鈴トンネル横の岩井田山の通称「水晶谷」(施餓鬼谷) 下の流出土砂(土石流)の中から採集した現地性の転石で、この中に磁鉄鉱類似の黒っぽい粒塊が入っていました。 弱磁性があるものの、条痕色が茶褐色味を帯ていたので、その後の検討でクロム鉄鉱(一部は苦土磁鉄鉱?)と鑑定された標本です。

この標本のサイズは、左右の横幅が約12.5cmです。

8.伊勢市 旧・白石山産の 「褐鉄鉱」

この標本は、昭和30年代の現地での採集品です。 原産地は、現在三重県立宇治山田高校のグランドとなっている場所です。 但し、褐鉄鉱は鉱石名で、鉱物種としての正式な名称ではありません。

当時、この場所一帯の丘陵地は「白石山」(しらいしやま)と呼び、梨や葡萄畑の広がる果樹園でした。 その果樹園の中に、旧宇治山田高校の校舎の裏(八日市場町)から、徳川山(秋葉山・二俣町)に至る、ちょっとした峠越えの小道があり、宮川右岸に位置するこの高位段丘堆積層を切り開いた「切通し」があって、ここの砂礫層の中に幅1~数cmの褐鉄鉱のきれいな鉱層が露頭を成していました。

この鉱層は、路面にも横切る形で露出していたので、当時は道端で幾らでも良質の褐鉄鉱が採集が出来ました。

当地は小学生時代の新発見の産地になりますが、現状は上述の通りですので、本品は絶産標本になります。

標本3個のサイズは、最長幅が左からそれぞれ7cm、4cm(中央上)、5.5cmです。

9.伊勢市 上野町産の 「珪ニッケル鉱」

この標本は、上野町を流れる横輪川左岸の蛇紋岩の露頭で採集してきたものです。 スリッケンサイド(鏡肌)を成す断層面内に、きれいな青緑色の皮殻を成していました。 母岩全体は含ニッケル蛇紋岩のようです。

かつては、近隣の円座採石場など、付近一帯の蛇紋岩地帯からも、滑石やクロム雲母などと共にごく少量産しましたが、現在この場所はほぼ絶産となっています。

ちなみに、珪ニッケル鉱は鉱石名で、鉱物種としての正式名称ではありません。

この標本のサイズは、大きな断片が最長幅約12cmです。

10.伊勢市 二見町産の 「自然銅」

二見町の立石崎から続く音無山を貫く、国道167号線の二見トンネルをその横に新設する際に、「新二見トンネル」の発削工事で掘り出された、廃石中の石英片岩の中から見つけました。

母岩の節理の間隙に、ごくわずかに生成していたもので、細かな樹枝状を成す米粒程度の微粒です。 表面は錆びてしまいましたが、立石崎付近の類似の石英片岩を調べてみても皆無であり、その後は見つかっていません。 赤銅鉱を伴う貴重な標本です。

囲いマークの朱丸は、直径約0.5cmです。

11.度会町 栗原鉱山跡産の 「バラ輝石・菱マンガン鉱・他」

この標本は、鑑賞用の「桜マンガン石」として研磨したもので、ピンクの濃い部分がバラ輝石です。 薄いピンク色は殆どが菱マンガン鉱ですが、バラ輝石中にも共生し、混在が認められています。 茶褐色の鉱石は、ベメント石を主とするいわゆる「鰹節鉱」です。

この鉱石(水石)のサイズは、左右の横幅が約10cmで、高さが約7cmです。重量は約600gです。

12.度会町 火打石産の 「赤鉄鉱」

当地方の赤鉄鉱は、中生層や古生層中のマンガン鉱床に伴って産したり、赤色チャート中の鉄石英などに伴って産するほか、石灰岩地帯や広域変成帯の結晶片岩などにも若干見られます。 この鉱石は、火打石の彦山川の現地性の転石で、内部にも赤鉄鉱が含まれています。

この標本のサイズは、左右の横幅約10cmです。

13.紀北町 海山区船津の船津鉱山跡産の 「輝安鉱」

紀北町海山区の新田から、上(かみ)に往古川を1㎞ばかり遡った右岸の支流の小谷に、輝安鉱を採掘していた船津鉱山跡があり、幾つかの坑道が残存しています。

谷筋を少し入った所にあった坑口は、近年の土石流と砂防ダムの工事等で、その直前の貯鉱場跡の小屋の残骸と共に埋没してしまっていますが、昭和年代まではこのあたり一帯に鉱石が残存していて、鉱塊をはじめ、脈石の陶器状石英に伴ってきれいな放射状や柱状結晶がかなり見られました。

鉱石の一部は、支流の小谷から往古川の合流地点まで流下していて、幾らでも採集が出来ました。

この標本のサイズは、左右の横幅約6cmです。

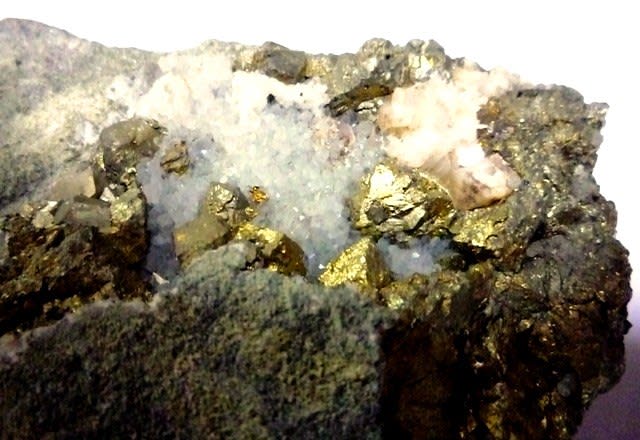

14.紀州鉱山産の 「黄銅鉱」

この標本は、冒頭に掲載の標本(鉱脈の晶洞に晶出した群晶 ~ 標本の左右の横幅約7cm)と共に、稼行当時(昭和40年代)に紀州鉱山(石原産業株式会社・紀州鉱業所)で、鉱山土産の鑑賞用鉱石「入鹿鋪石」(いるかしきいし)として販売されていた鉱石の購入標本です。 四面体式の黄銅鉱の三角の結晶が大変きれいです。

標本のサイズは、左右の横幅約11cmです。

かつての紀州鉱山は、本邦屈指の熱水性の複合鉱脈型の銅鉱山で、銅・鉛・亜鉛鉱、及び硫化鉄鉱(黄鉄鉱)を量産し、ほかにもいろんな鉱石鉱物を伴い、豊富な晶洞からは黄銅鉱や黄鉄鉱の結晶をはじめ、蛍石や方解石、水晶、紫水晶などの脈石鉱物も美・巨晶がたくさん産出していました。

閉山後は、鉱山資料館や鉱山電車(人車・トッコ)の運行と共に、湧出した温泉を売り物に観光化され、リゾート地となって現在に至っています。

15.紀州鉱山産の 「方鉛鉱」

この標本は、粒塊を成す方鉛鉱のみの小型の鉱石です。 銀ピカの金属光沢がきれいで、重量感があります。 他の方鉛鉱の結晶標本は、冒頭の掲載写真(鉱脈の晶洞に複数晶出した単晶 ~ 標本の左右の横幅約11.5cm)もそうですが、いずれも表面の輝きが失せてしまい、光沢が鈍く灰色っぽくなっています。

この標本のサイズは、幅が概ね5 ~ 6cmです。 重量は約270gです。

以上のほか、見栄えのしない各種のマンガン鉱物や含ニッケル鉱物、希元素鉱物を除いて、三重県下で量産した金属鉱物としては、治田鉱山や紀州鉱山産の磁硫鉄鉱がありますが、空気中では表面が茶褐色に風化し、ボロボロになってしまい、新鮮な結晶や断面でないときれいな鉱石とは言えません。 その他の金属を含む主な鉱石鉱物としては、下記のものがあります。

砂金(北勢町青川)、自然銀(治田鉱山跡、他)、自然水銀(丹生鉱山、他)、砂鉄(熊野市新鹿海岸、他)、輝銀鉱(治田鉱山跡・紀州鉱山、他)、チタン鉄鉱(砂鉱 ~ かつての名張鉱山)、硫砒鉄鉱(治田鉱山跡、他)、閃亜鉛鉱(治田鉱山跡・紀州鉱山、他)、輝銅鉱(紀州鉱山・赤崎鉱山、他)、赤銅鉱(赤崎鉱山、他)、藍銅鉱(赤崎鉱山、他)、白鉄鉱(伊勢市小俣町大仏山 ~ 硫化鉄鉱質ノジュール中、他)、藍鉄鉱(四日市市桜町・伊勢市小俣町大仏山、他)、磁鉄鉱(鳥羽市菅島・志州鉱山跡・伊勢市朝熊山、他)、ペントランド鉱(鳥羽市菅島)、輝水鉛鉱(大安町石榑南・旧一志郡美杉村 ~ かつての美杉鉱山・竹原鉱山・丸松鉱山・松阪市堀坂山、他)、車骨鉱(紀州鉱山)、鉄マンガン重石(いなべ市大安町石榑南、他)、含マンガン赤鉄鉱(志摩市立神鉱山跡・南伊勢町河内の採石場・栗原鉱山、他)、武石(鳥羽市安楽島町・朝熊山・海山区船津・海山区木津、他)、クロム雲母(伊勢市円採石場)、含Li 雲母(四日市市水晶山、他)、燐灰ウラン鉱(旧一志郡白山町 ~ かつての白山鉱山)

最新の画像[もっと見る]

-

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

-

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

-

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

-

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

-

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

-

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

-

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

-

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

-

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

-

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前

三重県下のペグマタイト鉱物の主産地を回想 「 東紀州地方 ・ 海山町木津の含電気石ペグマタイト 」

1ヶ月前