12月18日(火),久しぶりに歌舞伎を観に行って来ました。行く先は京都の南座。

四条通りはクリスマスモード。

南座は伝統美を醸し出す建築物です。

観たのは昼の部。人間国宝や芸術院会員などの,東西の一流役者が出演。人間国宝片岡仁左衛門も!

改装された豪華絢爛な内部。

いうまでもなく,内容はすべて申し分なし。芸にいのちをかける人の生き方がいっぱい見える感じがしました。出ると,夜の部を観に来た人でごった返していました。

ほんまもんはこころを肥やしてくれます。

12月18日(火),久しぶりに歌舞伎を観に行って来ました。行く先は京都の南座。

四条通りはクリスマスモード。

南座は伝統美を醸し出す建築物です。

観たのは昼の部。人間国宝や芸術院会員などの,東西の一流役者が出演。人間国宝片岡仁左衛門も!

改装された豪華絢爛な内部。

いうまでもなく,内容はすべて申し分なし。芸にいのちをかける人の生き方がいっぱい見える感じがしました。出ると,夜の部を観に来た人でごった返していました。

ほんまもんはこころを肥やしてくれます。

昨日,ミュージアムの仕事の一環で,隣県の小学校に学習サポーターとして訪れました。いい換えれば「紙漉きおじさん」です。依頼は3年生の総合的な学習の時間で「野草紙づくり」をしているので手助けしてほしい,上手につくるコツを伝授してほしい,というものでした。

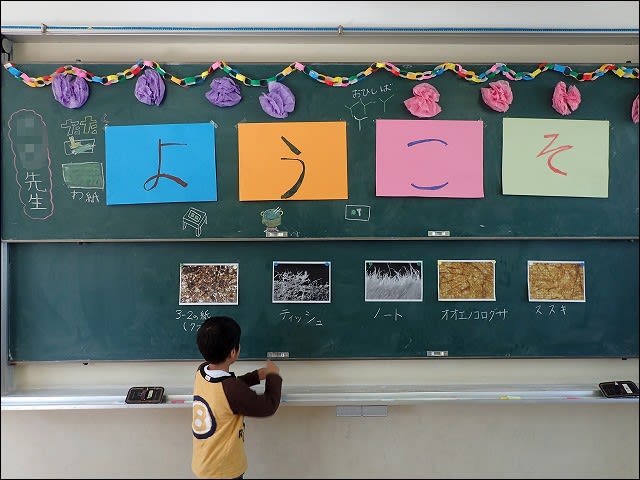

その準備段階での取組については,カテゴリー「野草紙」で記事にしたとおりです。流れに沿って,学習支援の様子を報告しましょう。入った時間は3・4時限目です。司会進行を務めた子どもたちの力は立派なもので,じつに丁寧にしっかり取り組んでいました。これも活動の一つです。

展開0。はじめの言葉。サポーターの紹介。

展開1。紙の話。ここではわたしがこれまでに蓄積してきた知を,子どもの目線に立つことばでわかりやすく伝えていきました。提示したものはススキ・オオエノコログサの実物と紙。顕微鏡写真5枚(ススキ紙,オオエノコログサ紙,学級で作ったクズ紙,ティッシュペーパー,上質紙)。タケの繊維。終わってから質問コーナー。なかなかすてきな質問が続き,充実したひとときになりました。わたしからの「紙づくりに繊維をくっ付ける糊入るか」との問いには,半数の子がいると答えました。

以下は休憩時のスナップ写真です。

展開2。溜め漉きで,わたしが演示。使った紙料はススキ。粘財の意味をしっかり伝え,入れる前と後との感触を手で確かめてもらいました。水切りの仕方と,板に張るコツを説明。アイロンを使わず自然乾燥をする方法を採用しました。

展開3。グループにわかれて紙漉き。回りながら助言。質問にも応じていきます。概ね紙料が少なめで水が多い状態。これでは漉きにくく,繊維密度が小さくなるのでうんと水を減らしてから紙料を解かすように伝えました。

コツがわかりかけて,活動は順調に進んで行きました。

乾燥板に湿紙を載せます。

こうしていずれのグループも無事終了。

展開4。質問・感想コーナー。「いちばん簡単な草は?」「上手に紙をつくるコツは?」「粘剤が自然のものと,人工のものとではどう違う?」など,高いレベルの質問が出て来ました。わたしはおしまいに「どんな草だって紙になるけど,みんな違っている。それぞれいい。混ぜてもOK。そこがいい」「失敗をするのが当たり前。次にどうしようかなと悩む,その繰り返しこそが大事だね」と結びました。

展開5。おわりの言葉。

なんとかサポーターとしての役目は果たせたでしょう。この後,学級に入って一緒に給食をごちそうになりました。

びっくりしたのは,みんなが残さずに食べたこと。これはいつものことだそうです。男の子がどうやらおかずの入った皿を舐めたらしく,「行儀が悪いよ」と女の子に注意されていました。それが笑いを誘っていました。明るい子どもたちです。

みんなに見送られて学校を後にしましたが,なんだかとくべつ待遇をしていただいたようで,申し訳なさをうーんと感じた次第です。

今日は村の出役作業に二つ出ました。

一つは排水路の清掃。集落内を流れる排水路の清掃作業は年に二回行っています。今年は日照りのせいか,殊の外草が生い茂った状態でした。それを撤去して流れを元に戻さなくてはなりません。この作業で見た珍しい魚はライギョ。体長5cmほどの子どもでした。

二つ目は里山に張り巡らした鹿柵の点検。シカやイノシシが出没しているので,柵の現状を見て回りました。台風の被害を被って,あちこちで倒木で柵が捻じ曲げられていたり,柵の下の土砂が流れ落ちたりしていました。そしてそれを簡易修理。

高齢化するなか,むらの環境を保全していくのはたいへんなことです。

おみやげはこれ。柵の点検中に,鉄線にぶら下がっている幼虫を見かけました。キイロスズメの終齢幼虫です。柵には幼虫の食草ヤマノイモやオニドコロが巻き付いて成長します。このときは葉は食べ尽くされたのか見当たりませんでした。

忙しい日でした。

特別警報とは「数十年に一度の重大な自然災害が迫った際、気象庁が人命の安全確保を目的に発表する情報」とのこと。これが我が県,我が市に発表されました。

自宅は大きな県内で長さ一番の大きな河川のすぐ脇にあります。川の水が増すと二階から水面が見えます。これまで恐ろしさを何度か感じてきました。「もしや氾濫するのではないか」と。今回のような非常事態が発生すると,嫌が上でも不安感が増します。夕刻,警報が解除され,ホッ。西日本で被災された方が多い中,自然の怖さを痛感しました。

勤務日だったので昼間の様子はわかりませんが,朝からわたしが撮った写真の何枚かをアップしておきます。

朝起きて二階から撮りました。中央を左右に走っているのが堤防兼国道です。向こう側が河川で,こちらが水没した水田です。堤防が決壊したら,我が家の一階は水浸しになるでしょう。

通勤途中の撮影。右が河川。通った道はかなりの浸水状態で,恐る恐る通過しました。その後浸水して通行止めになったと後で聞きました。

山際では鉄砲水が吹き出していました。ゆっくり自動車を進めて行きました。

職場の近くを流れている河川の様子です。昼過ぎ,雨が小降りになっているときに撮りました。下流に向かって。

上流に向かって。

夕方,帰宅して撮りました。水田が水に浸かっています。特別警報が解除になった直後です。やれやれです。

今回,平成16年の台風第23号で経験した怖さを思い出しました。

5月6日(日)。晴れ。

畑の隅にチャを一本植えています。できれば今頃茶摘みをして,自家製のお茶を味わえたらと思い植えたものです。それがすこし大きく育って茶摘みができるまでになりました。

今日,茎先の三枚葉を摘み集めました。いわゆる一芯三葉です。

それを水洗いして,水切り。乾燥。

そうして,フライパンで煎ります。極弱火が肝心。手で揉みながら煎っていきました。そのうちに,新茶の香りがプーンと漂いかけました。

夜,さっそく新茶でお茶をいただきました。使い古されたことばですが,自然の恵みはいいものです。

例年,今頃に行われるのが畦焼き。寒風が吹き抜ける真っ只中,枯れた畦草を野焼きするのが恒例になっています。

今年は今日がその日。午後,遠くを見ると畦焼きの煙が上がっていました。あちこちのむらでこの行事が行われているのです。風が強く,空気が乾燥しているため,相当燃えていると見えました。立春寒波の襲来とやら。

この畦焼き,自然景観を保つ,害虫の卵を駆除する,新芽の出芽を助ける,そんな役目があるといわれる伝統行事になっています。

午後1時にむらびとが集まり,作業開始。

煙が立ち込めます。

草が乾いていて,短くてもよく燃えました。国道脇は交通の妨げになって危険だという理由で,除外に。その代わり,斜面にポイ捨てされた空き缶・空き瓶等を回収しました。困った通行人はいくらでもいます。

1時間半の作業は快適に終了。ひととき,春を待つ気分に浸れました。

1月14日,雪がわずかに積もる朝を迎えました。とはいえ,頭上には青空が広がる予感がするほどの雰囲気が漂っていました。そしてキリッとした空気が感じられました。この日はむらのとんど。お正月を締めくくる行事です。

広場に組まれた左義長がこの日を待っていました。

午前10時にむらの人たちが集まって来て,行事の開始。このころになると,雪はほとんどなくなっていました。ぜんざいをいただきながら,話に花を咲かせます。

立ち上がる湯気が心地よい限り。

採火はわたしの担当。今回は火打ち式発火を採用しました。一回で発火成功。これを子どもたちの持つトーチに分火。それが左義長に移されました。

左義長が燃え上がって,雰囲気が盛り上がりました。むらが安泰であるようにと祈りながら,火を見守り続けました。

1月11日(木)。晴れ。寒い寒い一日でした。雪国と比べるとずっと寒さが緩やかなのに,空気が肌をびんびん刺す感じでした。

以下,午前中に撮った写真から。

堤防ではアメリカセンダングサが風に揺れていました。止まる瞬間を待っているときの寒さったら,すごかったです。なにしろ素手でカメラを保持していたのですから。おまけにズボンにくっ付き虫がどっさり! この写真には撮ったときの印象がずっと残り続けることでしょう。

風景の一部を切り取って写すと……。

土が露わになった道で。水たまりに張った氷が割れて,水面から浮き出ていました。氷の厚さは5mm程度です。

石のかたちが氷にくっきり。

セイヨウタンポポの花がきりっとした姿を見せていました。脇を調査員の方が挨拶をして通り過ぎます。そのときレンズを見て,「ふしぎな格好をしたレンズですね。どんな写真が撮れるのですか」と尋ねて来られました。

「早く飛び出したいよー!」。なんだか,セイタカアワダチソウの綿毛たちが叫んでいるような。

寒くても青空が広がっていれば,いいことがありそうでスカッとします。今日はそんな一日でした。

【後記】一日を終わってみれば,最低気温-2.9℃,最高気温4.0℃でした。

1月7日(日)。朝は晴れ,後曇り空。快晴。風がほとんどなく気持ちがすっきりする日でした。休暇を取って朝からトンドの準備手伝い。左義長用の笹を伐り出すのです。トンドは一週間後。

今日は七草粥の日でした。ここのところ出勤が続き,事前に採集に行けませんでした。それで日中,田に探しに出かけました。恒例の採集なので,どこに何があるか承知しています。スーパーでも手に入りますが,田舎に住んでいるのに,それで済ますのはなんとも惜しい気がします。「野に出でて若菜摘む」という雰囲気を味わうのがいいですね。なんだかほんものの季節を匂うような。

今年,探すのに苦労したのはハハコグサでした。大抵は,小さな株が他にちらほらと生えているのに,まったく見当たらず。もうダメかなと思って,知人の畑を歩いていたらいくぶん古い株がポツンと一つ。かたちだけでもそれを使うことに。

他はいくらでもありました。セリ。これは稲の切り株のそばにたくさん。

結果,七草が勢ぞろい。夜,お粥を作りました。これで無病息災といけばよいのですが。しっかりお祈りしていただきました。

1月3日(水)。曇りがちで,ときにはみぞれ混じりの雨が降ったり小雪が降ったり。一昨日・昨日とちがい,「おお,寒っ!」と何度も震える一日でした。そんな中,恒例の初詣で2つの神社に出かけました。

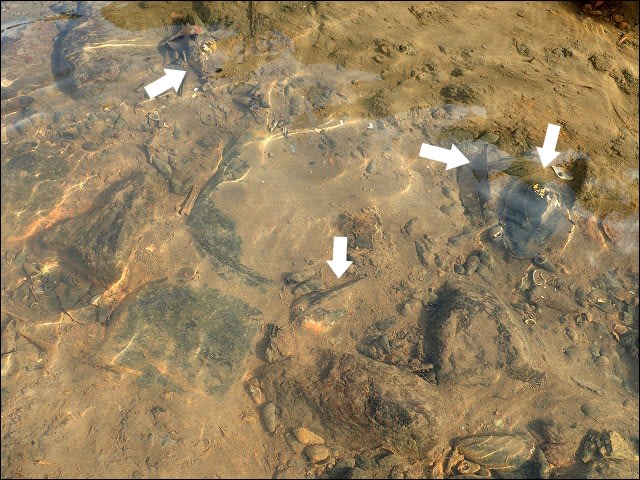

移動時,カラスガイを採取しました。これもわたしには冬の恒例行事。ミュージアムに置いている水槽に入れるのです。水槽では郷土の魚を飼育しています。その中にタナゴがたくさんいるのですが,夏になるとカラスガイが水温上昇で全滅するために毎年冬に入れなくてはなりません。タナゴはカラスガイと共生関係にあって,貝の体内に産卵するというユニークな生態の持ち主。カラスガイがいないのでは寂しいでしょう。

カラスガイは水深がかなりある水底で棲息しています。それで,ふつうに考えると冬に採取するの不可能です。おまけに泥の中にいるので見つけにくいし,採りたくても採れません。なのに,行き先の川ではすべてがクリアできるのです。というのはこの時期になると堰止めの堰が倒されて水が流れてしまい,川底が現れてそこに降りられるからなのです。長靴を履けば簡単!

貝は手を水にわずかに入れるだけで採れます。 採るというより“拾う”感じ。

今日も期待どおりの成果でした。年初からハッピーな気分に浸れました。おまけに,大きなシジミもいくつか。

これで,ミュージアムの水槽はいくぶん刺激的な展示になるでしょう。タナゴも大喜びするはず。