サポートの日がやって来ました。

4年生。9人。小規模校の問題がとやかくいわれますが,わたしにはうらやましい限りの環境です。適切な導きがあれば,子らは自分色を屈託なく出します。学びの場でそれを認め,お互いに支え合うダイナミックさがくっきり現れ出ます。自分色が薄まる,埋没する,そんなことがない関係性が保てます。もちろん,関係性に関しては規模の大きな学校と比べて解決すべき課題,解決できそうもない課題が横たわっています。そうしたことを差し引いて,今回紙づくり支援という点ですてきな子らとの出会いをたのしめました。

自分色がことばとか表情でごく自然に出てくると,自ずと呼応がリズミカルになります。応答関係が遠慮なく進むと,発展的なことばや問いが生まれます。まさに,この流れに沿って学びの深さが感じとれたのでした。

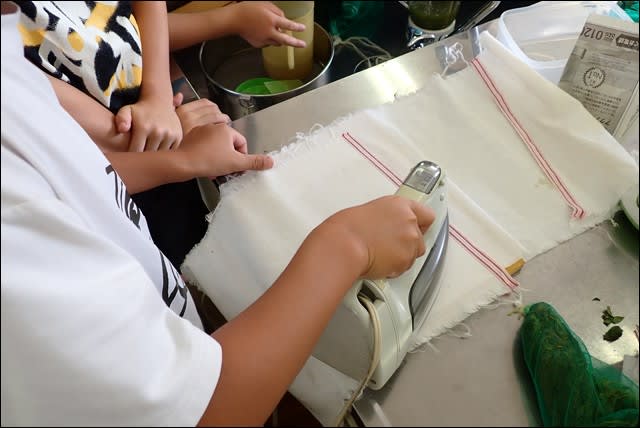

時間は2時間。1時間目はあらかじめ知らせてもらっていた子どもたちの質問に答えていきました。2時間目は実際に紙漉き作業をしました(次回の記事)。

その1時間目。以下は子どもたちの質問項目です(筆者,固有名詞をアルファベット表記に変更)。

①紙作りの時、どのような気持ちでしていますか?

②紙作りのコツは何ですか?

③特産品(S大根、万願寺甘とう、Oみかん、パパレモン、ブルーベリー、ハーブ)で紙は作れるでしょうか?

④色が付いた紙を作るには、どうしたらいいですか?

⑤先生にとって、和紙・野草紙の魅力は何ですか?

⑥どうして紙を作ろうと思ったのですか?

⑦どうしたら、穴の空かない紙が作れますか?

⑧どうしたら、薄くてやぶれにくい紙を作れるのですか?

⑨海藻から紙を作りたいです。どうしたら、海藻から紙ができますか?

⑩どうしたら、曲げられる紙が作れますか?

⑪どうしたら、まっすぐな紙が作れますか?

これらについて,あらかじめ必要な程度で参考資料・実物を準備。それらを見て触ってもらいながら,話を進めていきました。

教室にも参考資料が置かれていました。海岸植物をいくつも漉いて天日で乾かした実物の紙が板の上に張り付いたままのものです。黒板にはその写真も。紙にはいくつか穴ができていました。質問の⑦はこのことです。もちろん,陸上植物なので,繊維をうまく取り出せば穴の開かない紙がつくれます。はじめは苦労して,そして失敗。それを成功に生かせばよいわけです。その経験が体験となって学びを充実させていきます。

問いをもって,ものごとを解き明かそうと思えば,強烈な印象が残ります。⑨は海岸沿いで暮らす子どもならではの疑問です。水の中に生える草と陸の草とはからだのつくりがひどく異なっています。それを説明して「海苔をつくるのは紙をつくるのと同じ方法なんだよ。だから,食べている海苔以上によい紙はわたしたちには漉けないんだ」,こういったら,「じゃ,ぼくらは海苔の紙を食べているんだね」といったのです。まさにそのとおり!

わたしの提示する実物・話題に終始子らは敏感に反応。こちらとしても,よい出会いをできるだけ盛り上げたくなる心持ちになれました。感謝。子どもの育ちを実感した思いでした。

さて,わたしの紙づくりの行き着く先は,素材は何であれ「つくった紙を何に使うのか」という視点です。平たくいえば,「漉いて何をつくりたいの?」という点に収れんしていきます。何しろ,草はことごとく紙になるのですから(とはいえ,草それぞれによっていろんな性質をもつ,つまり自分色を有した紙になっていくのですが)「○○を作りたいから,△△の素材を使ってみたい」「○○をつくりたいけど。△△の繊維は使えるのかな」といった目的意識なり問題意識なりが欠かせないと思うのです。この意識が学びを貫いて膨らんでいくことがたいせつです。

そのうえで子どもの目線に立って学びの道筋を拓いていかなければなりません。手応えのありそうな目標,ワクワク感の湧き上がる目標がなくちゃ。結果が願いを満たせたら,学びの質が深まるでしょう。下写真には担任の先生の机が写っています。その位置から教育観が伝わって来そう。教室の前にあるのとでは意味がまったく違います。子どもが学びの主役なのですね。“教(授)室”を“学(習)室”へ,の発想です。ただ,この点については担任の先生とはまったく話していません。

この1時間,自分で口にするのは気が引けますが盛り上がった印象でした。子どもたちの学びの意欲をすこしは後押しできたように思えるのですが……。

(付記)本記事中の写真はすべて学校提供。ありがとうございます。