2012年2月21日(火) 辛味とカレーの魅力 その3

これまで、辛味とカレーに関して、以下の記事を投稿しているが、

辛味とカレーの魅力 その1 (2012/1/18)

辛味の話一般 カレー粉

辛味とカレーの魅力 その2 (2012/1/29)

カレー作り カレー粉からの自作 学校給食

今回は、主に、レストランで食べるカレーの話を、取り上げたい。

○カレー屋の栄枯盛衰

世にカレー料理を食べさせてくれる所は、五万とある。本格的な、カレーレストランや、印度料理の店もあるが、大半は、軽食・昼食に、一寸食べる所が多い。ここ10年位でみると、身近でも、栄枯盛衰はあるようだ。

・以前、有楽町駅東口(中央口)近くの一角に、黄色い建物の、小さなインドカレー屋があり、良く、立ち寄ったが、駅前の再開発で、大きなビルが建ってからは見当たらず、無くなったと思われる。ひょっとしたら、ビル内のテナントとして、生き残っているだろうか?

・北千住駅西口の丸井ビル1Fのフードコートに、カレー風味のタンドリーチキンやナンが食べられる、ファストフード店があり、時々、立ち寄ったのだが、いつの間にか、無くなり、他に代わってしまっている。

・かなり前だが、新橋駅から近い首都高速道の下に、SB食品が運営する、カレー店があり、勤務地が近かったことから、時々、カレーを食べに行ったもので、中の様子が、外からも良く見えた。

昨年暮れに、この店、どうなっているかと思って久しぶりに行って見たら、それらしい店は無い。植栽に囲まれた奥にある入口の扉から、恐る恐る中を覗いたら、蝶ネクタイのご婦人(支配人?)が出て来た。

そこで、聞いたところでは、以前あったカレー屋は、大分前に閉店し、今は、HIDORIと言う名の、高級和食レストランに変わったようだ。でも、“ひどり”と聞いて、咄嗟に、SUN BIRDが連想されたのだが、やはり、ここの経営には、SB食品が関係していて、店名は、SB食品の創業時の商標である、ヒドリ(太陽と鳥)を付けたと言う。

大衆的なカレー店が、こんな形で、ハイカラに生まれ変わったことは、どこか嬉しい感じがした。 いつの日か、このHIDORIで、食事する機会があれば、嬉しい限りだ。

・住んでいる近くに、ユニークな造字の漢字を使った、カレー屋の看板広告が、今もある。 これについては、下記のブログ記事で触れているが、

漢字の世界―漢字遊び (2011/2/28)

綾瀬駅の近くあったこのカレー屋、行きたいと思った時は、残念ながら、建物はあったが、店は無くなっていたのだ。一度行きたかったのに!

・カレーと言えば、カツカレーが思い浮かぶ。 以前の勤務先から近かった中央区築地に、グリルスイス築地店というのがあり、昼飯には、この店で、良く、カツカレーを食べた。リーゾナブルな値段で、中々美味しかった。

このカツカレーは、元巨人軍の名セカンド、千葉茂さんの発案で、グリルスイスで生まれたメニュー、と言うのが、ここの自慢で、それを紹介した新聞記事も貼り出してあった。 最近はこの店には行っていないが、ネットにはちゃんと出て来るので、健在と思われる。

・外国出張の折、ロンドンで、とある印度料理のレストランで、色んな料理をご馳走になったことがあるが、残念ながら、殆ど記憶が無いのだが、料理は、手を使ったのか、ナイフとフォークで食べたのかは、定かではない。

○カレーの辛味の程度については、各社独自の基準を決めているようだ。SB食品では、カレールウのケースに表示されている、辛味順位表では、甘口から辛口まで

~お子様向け、1、2、3、4、5、HOT~

となっており、又、同様に、ハウス食品の辛味順位表では、甘口から辛口まで

~1、2、3、4、5~

となっている。

ハウス食品のカレールウの辛味表示(辛口)

我が家では、大人ばかりの今は、辛口のルウが標準だが、どちらの社の物でも、辛味順位は、4になるだろうか。

○CoCo壱番屋(ココイチ)という、カレー屋があり、前から、知ってはいたのだが、食べに行くようになったのは最近だ。

JR常磐線綾瀬駅の西口にあるこのカレー屋は、全国的に、1300近い店舗を展開しているものの一つで、住んでいる足立区内に、他に、2店あるようだ。

初めて行った時は、良く食べる、カツカレーを注文。 辛味の程度は、と聞かれ、通常、カレーは、辛口を食べていると言ったら、辛味の程度としては、1辛を勧められた。 暫くして出て来た、ロースカツカレーは、そんなに辛くは無く、すっきりした感じで、香りも良く、美味しく味わった。辛味の程度は、まだまだ余裕があるな、という感じ。

店内のメニューを見たら、辛味の程度は自分で選べるようになっていて、辛い程、付加料金が、20円づつ高くなる、面白いシステムになっている。

暫くして、2回目に訪れた時は、メニューは同じカツカレーだが、こんどは、2辛をオーダーした。少し辛味は増すが、まだ大丈夫だ。

3度目は、比較のために、一般的に中辛程度と言われる、普通を食べてみた。そして、その次は、3辛にランクを上げて見た。さすがに、ビリッとくる辛味だが、まだ行けるのでは、と思えた。

店内にも、辛味の程度と、実際の辛さとの関係を示す情報はあったのだが、ネットで調べたら、店のHPで、これについての、詳しい表を見つけた(カレーハウスCoCo壱番屋│ココイチのメニュー)。表では、以下のように、各辛味順位毎に、実際の辛さの倍率が示され、簡単な、コメントが付いている。

辛味順位 辛さ倍率 コメント

甘口 - 辛さが苦手な方や、お子様にもオススメ(一般的な甘口)

普通 - ココイチのスタンダード(一般的な中辛程度)

1辛 1 もうちょっと刺激が欲しいという方へ(一般的な辛口程度)

2辛 1辛の約2倍 後から辛さがじわじわと広がる辛口

3辛 1辛の約4倍 激辛! そろそろ限界?

4辛 1辛の約6倍 超辛! 極辛! 好きな方はやみつき

5辛 1辛の約12倍 辛さに挑戦!!という方向け 辛さと勝負

6辛 1辛の約13倍 |

7辛 1辛の約14倍 | 過去に5辛を全て食べた方に限らせて頂きます。

8辛 1辛の約16倍 | 激辛のランク度が増していきますので徐々に試してく

9辛 1辛の約18倍 | ださい。

10辛 1辛の約24倍 |

ココイチの辛味順位と、前述の、市販されているカレールウのそれ、との関係だが、上表で、1辛が一般的な辛口程度、等とされていることから類推するに、市販されているカレールウは、この表では、精々、3~4辛位までだろうか。

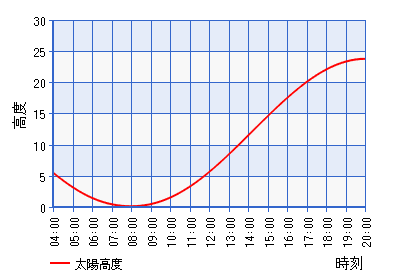

辛味順位と、実際の辛さを表す、辛さ倍率との関係が、目で良く見えるように、グラフにしてみると、下図のようになる。 5辛以上では、1辛の10倍以上の辛さとなり、恐ろしくなる。

辛さ倍率の単位は不明だが、唐辛子の辛さ等を表す、スコヴィル値(下記ブログ参照)に比例しているかもしれない。(ハバネロかな ? 2011/10/03)

次の機会には、4辛にチャレンジしたいと思っているが、コメントにあるように、やみつきになるか、そのあたりで、限界になるか!

所で、一体全体、3辛以上の激辛、超辛、極辛等は、主に、どんな人達が食べるのだろうか。又、ココイチでは、1辛~10辛迄を調理する時に、実際に加えるスパイスの量は、どのように決めるのだろうか? 仮に、スプーンで量るとしたら、そのサジ加減の回数は

辛味順位の数だろうか?

辛さ倍率の数だろうか?

これらについて、機会があったら、後学のために、店の人に、聞いてみたいものだ。

オーロラ(NHK番組 HPから)

オーロラ(NHK番組 HPから)