2024年3月28日(木) こよみと季節 その3

先日、下記記事を投稿し、

こよみと季節 その1 (2024/3/2) (P82)

こよみと季節 その2 (2024/3/9) (P84)

その1では、暦法について、なかでも、太陽暦について、取り上げ、その2では、二十四節季と雑節いついて触れている。本稿では、その3として、五節句や、それに因む童謡について取り上げる。

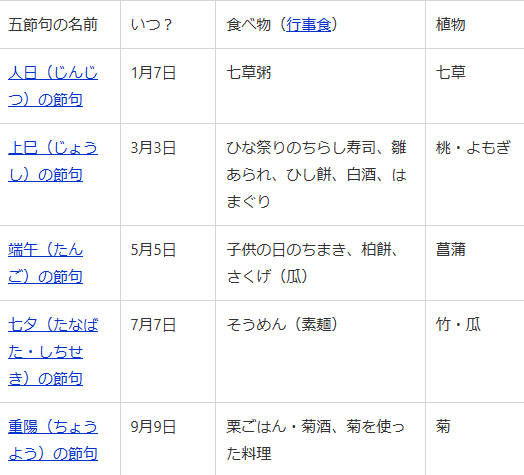

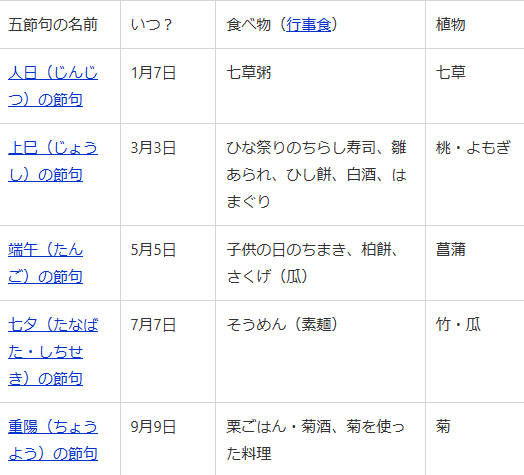

◎五節句

五節句は、もともとは、中国の陰陽思想に基づいたもので、奇数が重なる日がよいとされ、 江戸時代には、宮廷行事の節会に対応して、幕府は、下図のような五節供を、公式行事の式日に定めたようだ。

(参照:五節句・五節供 - 日本の年中行事.html

明治6年の改暦に伴い、江戸時代の祝日は廃止されたようだが、その名残で、奇数が重なる日の行事が現在も続いていて、5月5日は、子供の日として、国民の祝日となっている。

◎人日の節句

1月7日は、人日の節句で、七草の節句ともいう。七草粥を食べる。

人日とは聞き慣れない言葉で、どんな意味があるのだろうか調べてみた。

古来、中国では、飼っている家畜の、鶏、狗(犬)、羊、牛、馬を大事にし、これらを殺さない日を定めていて、さらに、人に刑罰を課さない日も決まっていたようで、この日が人日だったようだ。

春の七草を詠んだ歌に出てくる草は、以下のようだ。

せり なずな おぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ 春の七草

57577の、見事な歌になっているが、最後の、すずな、すずしろは、字数合わせのため、かぶ、だいこんの別称を使っているようだ。

健康を願って、この日に食べるのが、下図の七草粥である。

ネットにある、春の七草の画像は以下。

春の七草は、早春に、野に生えている野草を摘んできて、粥にして食したもので、現在では、目にすることが少ない草が多い。

せり 普段、よく食べる 現在は、水田で栽培されているが、往時、春先の冷たい水の中で、せり摘みをした

思い出がある。

なずな なまえは知っているが、あまり見かけない。

地面に生えている葉が、平たいロケット状態だったかな?

実のついた様子から、ペンペングサと呼んだ。

おぎょう よく分からない ごぎょうとも呼ぶようだ。ははこぐさともいう。

はこべら はこべともいい、我が家の屋上庭園にも、なぜか、自生している。

田舎で飼っていたウサギが、よく食べた草である。

ほとけのざ 変わったなまえで、座した仏様に似たような姿だろうか おにたびらことも。

すずな かぶの別称で、野生のかぶは見たことはないだ、現在は、野菜として容易に手に入る。かぶの古称と思

ったが、広辞苑には、別称とある。

すずしろ だいこんの別称で、野生のだいこんは見たことはないが、現在は、野菜として容易に手に入る。こちら

もだいこんの古称と思ったが、広辞苑には、別称とある。

我が家では、例年、七草粥を楽しんでいるが、せり、はこべら、すずな、すずしろは、容易に手に入るのだが、足りない分は、今年は、屋上菜園にある、きぬさやの若葉、レタス、ベビーリーフなどを使ったことだ。

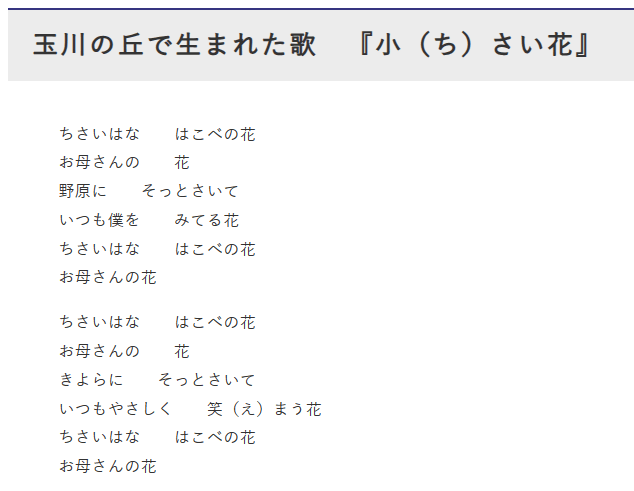

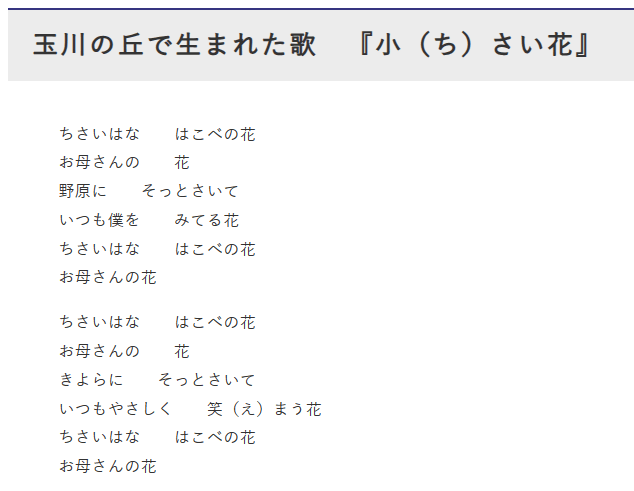

○♪ちさいはな はこべのはな おかあさんのはな♪ という歌を思い出す。

ネットで調べたところ、この歌は、戦後間もない1948年頃に、都下の玉川学園で生まれた歌のようで、歌詞は以下だ。(玉川豆知識 No.31|玉川学園について|(学)玉川学園.html)

下図は、はこべの花

この歌の、おかあさんの花の意味は、静かに咲く花姿から連想されるのだが、生まれ育った山形の片田舎に、この歌がどのように伝わったのだろうか不思議である。

◎桃の節句

3月3日は、桃の節句で、ひな飾りを行う。上巳の節句ともいうが、上巳(じょうし、じょうみ)は、こちらも聞き慣れない言葉だが、巳の日が関係しているようだが、詳細は不明である。

飾り方には、地域毎に違いもあるようだが、下図は、ネットにある7段飾りの例である。

上から順に、以下のようになっている。

内裏雛(男雛、女雛) (金屏風とぼんぼり)

三人官女

五人囃子

随臣(二人)

仕丁(三人)・道具(橘と桜)

道具

道具

筆者宅では、男の子だけ3人のため、ひな人形には縁が無かったが、節句が近くなると、近くの店には、雛あられや、桜餅などが出回る。

○「うれしいひなまつり」という、童謡がある。

作詞 サトウハチロー(山野三郎) 作曲 川村光陽で、1936年(S10)にレコードが発売されている。歌詞は以下だ。

♪灯りをつけましょばんぼりに、お花をあげましょ桃の花

五人ばやしの笛太鼓、今日はたのしいひなまつり ♪

♪お内裏さまとおひなさま ふたリ並んですまし顔

およめにいらした ねえさまに よく似た官女の白い顔♪

雛段飾りを行っている、賑やかな風景が歌われている。

でも、上記の2番の歌詞の一部などに誤りがあるとの指摘があるが、詳細は省略。(うれしいひなまつり 歌詞の意味 間違い 童謡.html 他)

○雛人形を持ち寄って、屋外の神社の階段などに飾るイベントが、最近、各地で行われているようだ。下図は、東伊豆の稲取温泉の、素盞鳴(すさのお)神社の118段の階段に飾られる、日本一の雛段飾りの風景だ。両側には、つるし雛も賑やかに飾られる。

埼玉の岩槻市にある愛宕神社でも、屋外で、階段飾り行われているようだ。

◎端午の節句

5月5日は、端午の節句で、菖蒲の節句ともいう。

こちらの端午という言い方も、午が関係しているようだが、詳細は不明である。

男の子を祝う行事で、鯉のぼりを揚げたり(下図)、兜を飾ったり、菖蒲湯をたてたりする。

食い物では、柏餅や粽(ちまき)が定番だ。

○この日に因んだ童謡に、「こいのぼり」という童謡があり、えほん唱歌で、1931年頃に発表さている。近藤京子作詞と言われ、作曲者は不明だ。著作権問題が関連しているようだが、詳細は省略。

歌詞は以下である。

♪屋根より高い鯉のぼり、大きな真鯉(まごい)はおとうさん

小さい緋鯉(ひごい)は子供達、面白そうに泳いでる ♪

戦後になって、男女同権の風潮から、緋色の鯉はおかあさんとなったようだ。

こども達の鯉も、黄、緑、桃、青、赤など、多様になっているという。

以前、田舎の庭に長い柱をたてて、鯉のぼりを飾ったときは、下図のように、てっぺんに、ひらひらする色鮮やかな、「吹き流し」をつけたことだが、最近は、どうだろうか?

○文部省唱歌に、「鯉のぼり」という、歌がある。

歌詞は、以下だが、弘田龍太郎作曲といわれる。

♪甍(いらか)の波と雲の波 重なる波の中空を

橘(たちばな)かおる朝風に 高く泳ぐや鯉のぼり♪

♪開ける広きその口に 舟をものまん様みえて

ゆたかに振う尾ひれには ものに動ぜぬ姿あり♪

最近は、鯉のぼりを、個人で飾るのではなく、持ち寄って、河川敷などに纏めて飾るイベントが、各地で行われている。

下図は、大阪府富田林の河川敷での風景で、400匹の鯉が泳いでいるという。

○せいくらべ

5月の節句で思い浮かぶのは、童謡「せいくらべ」である。

この曲は、作詞 海野 厚、 作曲 中山晋平で、大正時代に発表されたようだ。

歌詞は、以下である。

冒頭にある、おととしの柱のきずだが、なぜ、きょねんでないのか、疑問に思ったが、作詞者は、去年は、富士山が見える、静岡の実家に帰れなかったので、おととしの背丈の記録しかなかったようだ。

歌詞にある、「ちまき」を食べながら、兄さんが背丈を計っている風景が、目に浮かぶことだ。

◎七夕の節句

7月7日は、七夕(たなばた)で、笹の節句とも言うようだ。

七夕は、元々は、中国のお祭りあり、天の川を挟んで、牽牛と織姫が、逢う瀬を楽しむロマンチックな星祭りだったようだ。伝えられて次第に変容し、現代では、仙台や平塚の七夕祭りのような、大がかりな行事になったようだ。

でも、子供達は、今も、次項の童謡のように、季節になると、七夕飾りを楽しんでいるようだ。

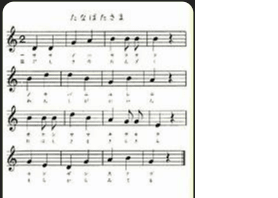

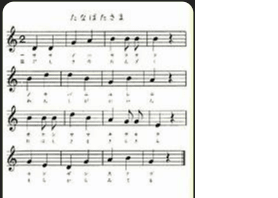

○「たなばたさま」という童謡がある。

1941年(S16)に発表された、文部省唱歌で、作詞 権藤はなよ(林 柳波) 作曲 下総晥一である。

歌詞と楽譜は、下図である。

一番の歌詞の最後にある、「きんぎんすなご」は、七夕の夜空の、美しい天の川を歌っているだろうか。

楽譜は下図である。

下図はネットにある、七夕飾りの例だが、願い事としては、スポーツ選手になることなどが書かれているという。

◎重陽の節句

陽数が重なっているのは同じなのだが、9月9日は、陽数の最大値の9が重なる縁起の良い日として、重陽の節句としたようだ。

旧暦では、菊の香りが漂う時節ということで、菊の節句とも言われている。

どの節句にも、現在も、行事食があり、重陽の節句には、以前は、菊酒と言うのがあったよう

だが、飲んだことも、聞いた記憶も無いが、飲んでみたいものだ。

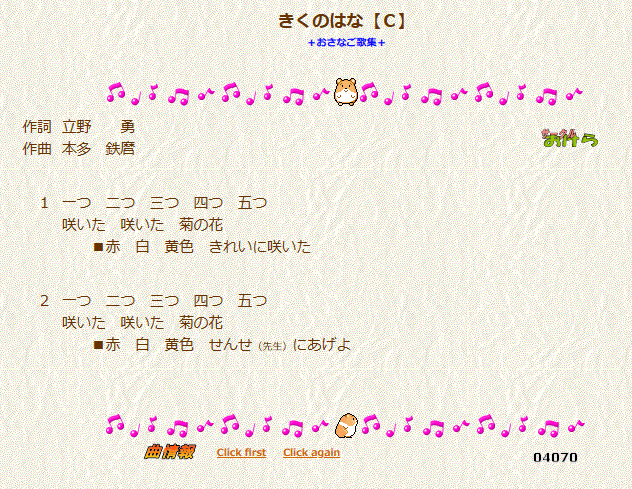

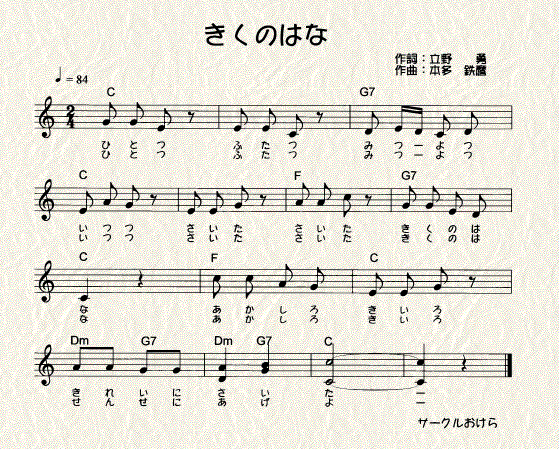

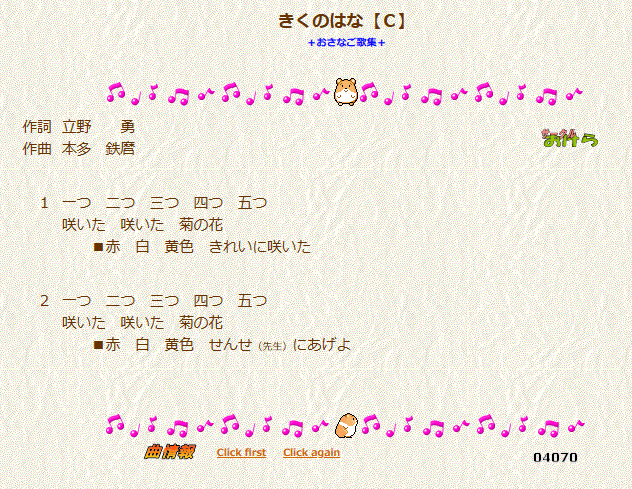

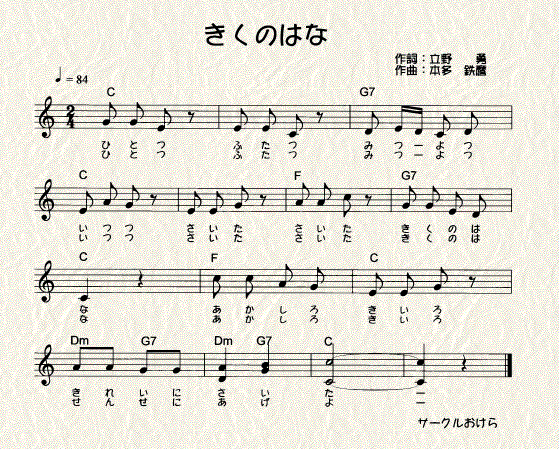

○きくのはなという童謡があるようだ。

以下の、歌詞と楽譜が見つかった。

楽譜は以下である。

この童謡、筆者は、、今回始めて知ったが、家内は、以前の幼稚園の先生時代に知っていて、

きれいにさいた、のところは、どなたにあげよ、と歌っていたようだ。

発表された時期は、不明だが、この話からすると、かなり古いようだ。

明治時代には、きくの花という文部省唱歌が、この曲の他に、2曲もあったとう。

○「野菊」という唱歌があり、筆者は、歌詞もメロディーも覚えていて、今も歌えることだ。

この曲は、作詞 石森延男 作曲 下総晥一 で、1942年(S17)に発表された文部省唱歌という。

歌詞は以下。

記憶では、2番を飛ばして覚えていたようだ。