2014年12月24日(水) 日本百名山一筆書き踏破 4

本ブログの以下の記事では、

日本百名山一筆書き踏破 1 (2014/12/11)

日本百名山一筆書き踏破 2 (2014/12/15)

日本百名山一筆書き踏破 3 (2014/12/19)

1で、イベントの概要と日本百名山について、2で、①累積標高差、②登山ルートについて、3で、③平地と海の移動、④宿の有り難さについて、述べてきたところだ。

本稿では、

⑤アドベンチャーの完結

を見届けながら、

⑥グレートトラバースの印象

⑦百名山との関わりと郷土富士

などについて触れ、本シリーズの締めくくりとしたい。

⑤アドベンチャーの完結

カヤックで渡った利尻島で、一泊した翌日は、天候はよく無かったのだが、早朝に宿を出発し、ゴールの利尻岳に登りはじめた。 ところが、8合目あたりまで来た所で、10月半ば過ぎの最北の地のこと、天候が悪化し、進むのが危険な状況となった。

はやる気持ちを押さえながら、無理をせずに下山し、もう1泊して、翌日を待つこととしたのである。勇気ある撤退と言えるだろう。YOKIも同行者も、人の子である。

そして、翌日の10月26日、終に、100座目の利尻岳の頂上を極め、日本100名山を踏破する一大イベント、グレートトラバースが完結したのである!

この日も、生憎の天候で、山頂には、他には誰もいなかったのだが、スタートからズーット、苦楽を共にして来た、最も信頼できるスタッフ3人と、記念写真に収まった。

利尻岳山頂で

利尻岳山頂で

下山した島の麓の港では、多くの支援者の祝福と歓迎を受けた。そして、今度は、カヤックではなく船に乗って見送られながら、利尻島を後にしている。

⑥ グレートトラバースの印象

今回のこのイベントは、色々に評価されよう。

可なり前だが、ヨットでの太平洋横断が大きな話題となったことがあるが、あの時と同じように、あえて文明の時代に逆行するような、人力だけによる冒険旅行なのである。

このアドベンチャーを知った当初は、筆者は、YOKI本人の、その超人的なスタミナや強さに唖然とし、ただただ、驚いたことだ。

日本100名山の踏破を目指す登山家や愛好家は数多く、勿論、達成した人も多いだろう。ごく身近にも、高齢ながら、それを目標に、じっくり時間をかけて、登山仲間と頑張っている知り合いもいる。

交通機関を一切使わず、徒歩とカヤックだけで、しかも、216日間、ほぼ連続して、一気に、日本百名山の一筆書き踏破を達成したというのは、前人未到の偉業で、今後もチャレンンジし、達成する人は、出てこないのではないか。

見事達成できたのは、勿論、YOKI本人の、日頃の鍛錬と努力の賜物だが、それを、全面的に支援したNHKの存在は、極めて大きなものがあろう。

NHKは、人、物、金を使う、このような大イベントを企画し、YOKIという役者を見つけ、全面的に支援して、実行するという、プロデュースを行ったのは、何を意図してのことだろうか。ただ、世間をアッと驚かせたかった、のだとは思えない。

公式な表明は見あたらないのだが、東日本大震災で今も苦しむ多くの被災者を励ましながら、閉塞感の漂う国内の空気を打ち払い、国民を勇気づける狙いもあったようにも思われる。

ともあれ、外野席であれこれ論評するのは、僭越至極、失礼千万なことで、控える事にして、このイベントについての、筆者自身の率直な印象や感想を、順不同で、以下に列挙することとしたい。

○南から北まで繋がる、日本の国土の素晴らしさ、自然の美しさを再発見できたこと

○失敗を恐れず挑戦する勇気や、決して諦めず努力する姿勢を教えられたこと

○天候やトラブルなどの状況変化に、柔軟に対応していく姿勢が印象的だったこと

○コミュニケーションでチームワークを保ちながら、楽しみながら実行していること

○生身の身体を大事に労わりながら、人間の機能の限界まで挑戦していること

この年末の12/28に、NHK―BSで、今回のグレートトラバースの特別番組が放送される予定のようで、楽しみにしたい。

⑦ 百名山との関わりと郷土富士

筆者は、学生時代や、社会人になって暫くの間が主になるが、それ以降も、そこそこ、山歩きを楽しんで来た、といった所だ。

近くから/遠くから眺めた百名山は、全国の北から南まで、おおよそだが、以下のように多数あり、その中で、途中まで上がった山や、登山スタイルで山頂まで登った山もある。

太字:登山スタイルで、山頂まで登った山

下線:途中まで上がった山

北海道 後方羊蹄山 十勝岳 大雪山 阿寒岳

東北 岩木山 八甲田山 岩手山

鳥海山 月山 朝日岳 蔵王山 吾妻山 飯豊山

磐梯山 安達太良山 燧岳 至仏山

関東 那須岳 浅間山 榛名山 赤城山 男体山 谷川岳 草津白根山

筑波山 丹沢山 大菩薩嶺 雲取山

中部 御嶽山 乗鞍岳 蓼科山 八ヶ岳 男体山 美ヶ原 霧ヶ峰

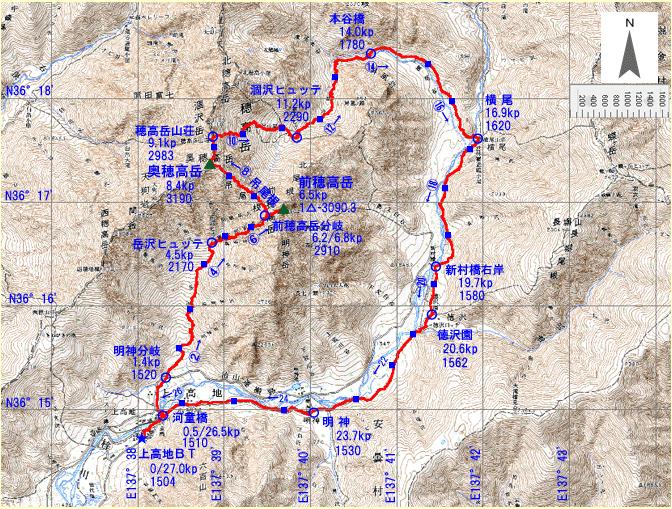

穂高岳 焼岳 槍ヶ岳 仙丈岳 木曽駒ケ岳 立山 白馬岳 妙義山

富士山 天城山

近畿 伊吹山

中国 大山

四国 剣山

九州 開聞岳 霧島山 阿蘇山 九重山

◇郷土富士

山容が富士山に似ている、などから、各地に、○○富士、として親しまれている、「郷土富士」と呼ばれる山が、全国に、300以上もあるようだ。

日本百名山の中での郷土富士は、以下の7座で、地域を代表する名山として、旧国名等を冠した呼称が多い。

本家本元の富士山は、登った事も眺めたこともあるが、以下の中で、利尻富士は眺めた事も無く、登った事があるのは、南部富士だけである。

山名 開聞岳 大山 鳥海山 岩手山 岩木山 後方羊蹄山 利尻岳

郷土富士 薩摩富士 伯耆富士 出羽富士 南部富士 津軽富士 蝦夷富士 利尻富士

言うまでも無いが、富士山は、独立峰の成層火山であるため、どの方角から眺めても見事な姿形だ。

一方、上記の中の南部富士の岩手山も、独立峰に近い成層火山だが、盛岡付近からは、下図左のように、雄大で存在感がある山に見える。でも、方角の異なる、より南方向の雫石付近からは、下図右のように、富士山の片側が“そげた”ように見える、ようで、南部片富士という、やや、有り難くない異称があるようだ。(図はネット画像)

上述の各地の郷土富士とて、本物の富士山に比べれば、見劣りはするのだが、ここは、余りにも秀麗な富士山に敬意を表して、片富士という、一歩引いた呼称になった、と理解することとしたい。

盛岡からの岩手山(南東方向から) 雫石 御所湖からの岩手山(南方向から)

余談だが、以前、友人達と岩手山に登った時、盛岡で、わんこそば に挑戦した事がある。前稿で触れたように、YOKIは、見事に、101杯をクリアしたのだが、筆者の場合は、40杯までは届かなかったような記憶がある。

フラクタルアート?

フラクタルアート?