え~~

昨日、浄土から舞い戻ったわけですが・・・

浄土も暑かった!!!

いえね、普段から外仕事をしている身なれば暑いのは慣れっこで平気だけど、

問題は、思い切り汗をかいてから電車やバスに乗ったり、飲食店に入ったりして、

汗が冷たくなってしまうこと。

自分はエアコンが苦手で、エアコンなしの生活をしているから、尚更。

それと、出先ではどうしても冷えた飲み物を摂ってしまうのも辛かった。

何時もは、朝に大量の中国茶を沸かして陶器のポットに入れたままのを飲んでいるし、

ジムでも常温のミネラルウォーターを飲んで、極力冷たいものは飲まない(ビール以外は。笑)ようにしているだけに、

炎天下を歩き、自販機やコンビニで買った冷たい飲料で水分補給することで、気温に違えて消化器系を冷やすことでダメージを負ってしまった。

そんなことが祟って、

旅行最終日の昨日は朝から酷い下痢!

頭がクラクラ、足元がフラフラ、

「救急車のお世話にならなきゃ良いが・・」

と不安を抱えながらの寺院拝観だった。

でも、醍醐寺の森然に抱かれたら元気になったけどね~

一日目は、

南禅寺境内を流れる琵琶湖疎水の水路閣を見て、

B級スポットとしても有名な大報恩寺(通称・千本釈迦堂)を拝観、六観音菩薩像の中の聖観音菩薩にヤラれる。

良いお像なのね~♪

その後、京都市内の明治時代赤レンガ建築物を何棟か見て、

お終い。

二日目は、

平城遷都1300年祭に賑わう奈良、

自分の心の故郷である奈良に行き、

金堂修復後初めて拝観する唐招提寺で薬師如来との再会を喜び、

秋篠寺にて、伎芸天との再会を喜び、

東大寺四月堂の千手観音菩薩との再会を喜んだ。

それから、何故か此処に来ると頑是無い子供の気持ちが蘇る・・・とっても不思議な元興寺を拝観し、

近鉄奈良駅周辺の店でせんとくんグッズを買い漁って

お終い。

三日目は、

「昨日は南都寺院巡りだったけど、今日は真言で決めるぞ!」

と勝手に決意して、

向かった先が醍醐寺。

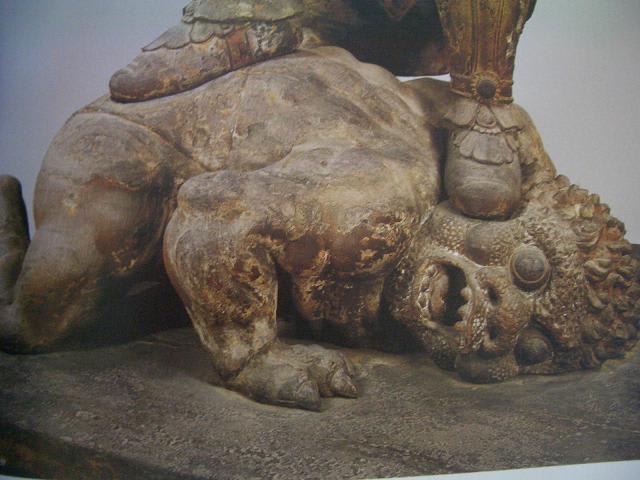

運良く、長期に渡った修復からお戻りになられた仏さまを特別公開していて、本尊・薬師如来、その他の大日如来、如意輪観音菩薩が素晴らしかった。

金堂の天部像も素晴らしかったなぁ。

そうそう、御朱印をお願いしたら、此処の坊さんは何と左手で器用に朱印をしてくれた。

左利きで筆を持つ人を見たのは初めて。

それから、智積院を参拝し(此処は必須)、

最後は教王護国寺で、此処でも諸尊との再会を喜び、

そしてすべてがお終い。

今回は、かなり切羽詰った心情で出掛けただけに、

一つ一つの寺院、それぞれの御仏たちが

とてもとても心に沁みて、ありがたくて、

中でも東大寺四月堂千手観音菩薩の御前では

涙がジワ~ッと湧いてきて・・・それは、心が雑巾のように我が身を絞って出した涙で・・・

「あ~、自分は相当疲れていたんだ」

と気付いた次第で・・・。

でも、お陰で元気復活!

あ~、仏さまって良いな~♪

・・で、蛇足

文中の

「何と左手で器用に朱印をしてくれた。

左利きで筆を持つ人を見たのは初めて。」

を、音読するとヤバイよね~(笑