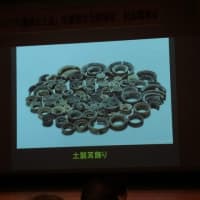

松本市にエリ穴遺跡という、土製耳飾りなどを大量に出土した遺跡があります。その出土品の整理が終わり、いいものが市の重要文化財に指定されました。恐らく県宝を予定しての指定だと思います。その指定を記念して、早稲田大学の高橋龍三郎教授の、「エリ穴遺跡と縄文後晩期の社会」という講演会がありました。講演の後、高橋教授を交えて仲間で痛飲しながら、50年して物語が完結したのだと、しみじみ思いました。そうです、僕たちは考古学少年だったのです。

必死の思いで高校に入学しました。多分、それは周囲にいるクラスメートたち皆が思っていたことだと思いますが、入ってはみたものの、日々の勉強は難しく、なかなか理解できません。この年になって話せば、俺もそうだったと正直にいえますが、当時は恥のように感じて、なかなかクラスというものには溶け込んでいけなかったのです。おまけに、HRは2時間目が終わってからでしたから、自分の教室に私物は置かず、昇降口に各自のロッカーがあって、そこへ私物をしまって1時間目の授業教室に行くというシステムでした。なんだか居場所がないような、落ち着かない気分でした。そうこうするうちに、クラブに入りました。もちろん運動オンチですから運動部は除外して、文化部から地歴会を選びました。入部してわかったのですが、そこは中が考古班・歴史班・地理班に分かれて活動するのですが、部室の中はみんな一緒くたでした。そして、たまたまだったのですが、私の学年は入部した生徒の数が多かった。

しばらくして、部室のロッカーに私物を入れ、朝は部室に通学して、弁当は部室で食べ、放課後は土器をいじって部室から帰るという生活になりました。教室の成績による序列は気にならなくなりましたし、気の合う仲間と常にくだらないおしゃべりをして過ごすという高校生活になりました。地歴会考古班の誇りは、自前で発掘して、その遺物で研究している。他の高校の考古は本読んでるだけだ、というものでした。放課後の活動の多くは、春休みに合宿して発掘した遺物を洗って、1点ごとにナンバーを記入するという地味なものでしたが。どこを発掘するかは生徒が自主的に決め、文化庁への届けは顧問の先生がしてくれました。考古の顧問は、藤沢宗平という早稲田で考古学を学び、弥生時代を専門とする日本史の先生でした。実証主義を重んずる先生でしたから、高校生としては面白くは感じられなかったです。しかし、秋の文化祭に備え、暑い夏に部室の前の廊下でゴロゴロしている僕たちには目もくれず、遺物の実測なんかをしている先生には頭が下がりました。

そんな僕たちが2年の春休みに発掘しようと決めて掘ったのが、エリ穴遺跡だったのです。エリ穴最初の発掘は、僕たち深志高校地歴会だったのです。一緒に発掘した仲間に、指定に先立って、圃場整備に伴う発掘調査で出た遺物を含めて、エリ穴遺跡の膨大な遺物を報告書をまとめた百瀬長秀君が班長でいましたし、講演した早稲田の高橋龍三郎君も一級下でいました。もちろん、私もいました。50年して、またエリ穴遺跡が市民に広報されるというのですから、考古学少年たちの物語の完結編なのです。まだ続きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます