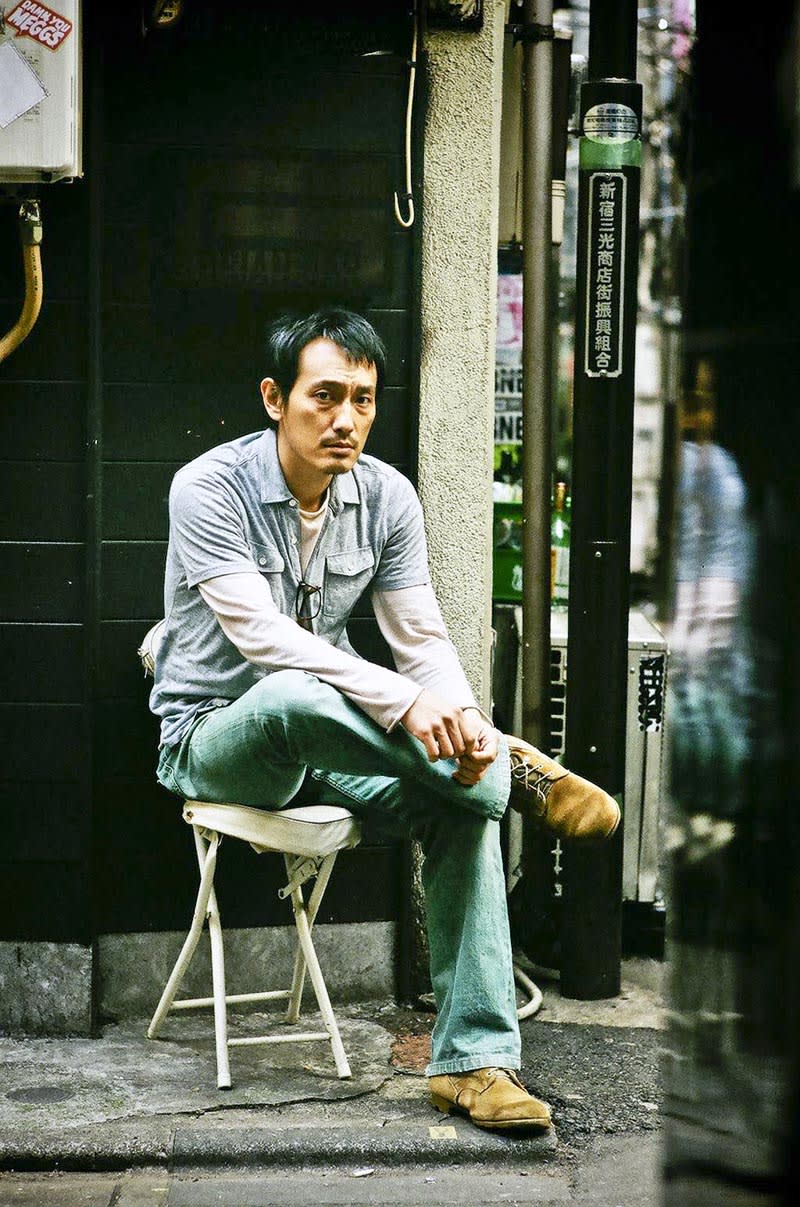

写真家、田附勝さん。

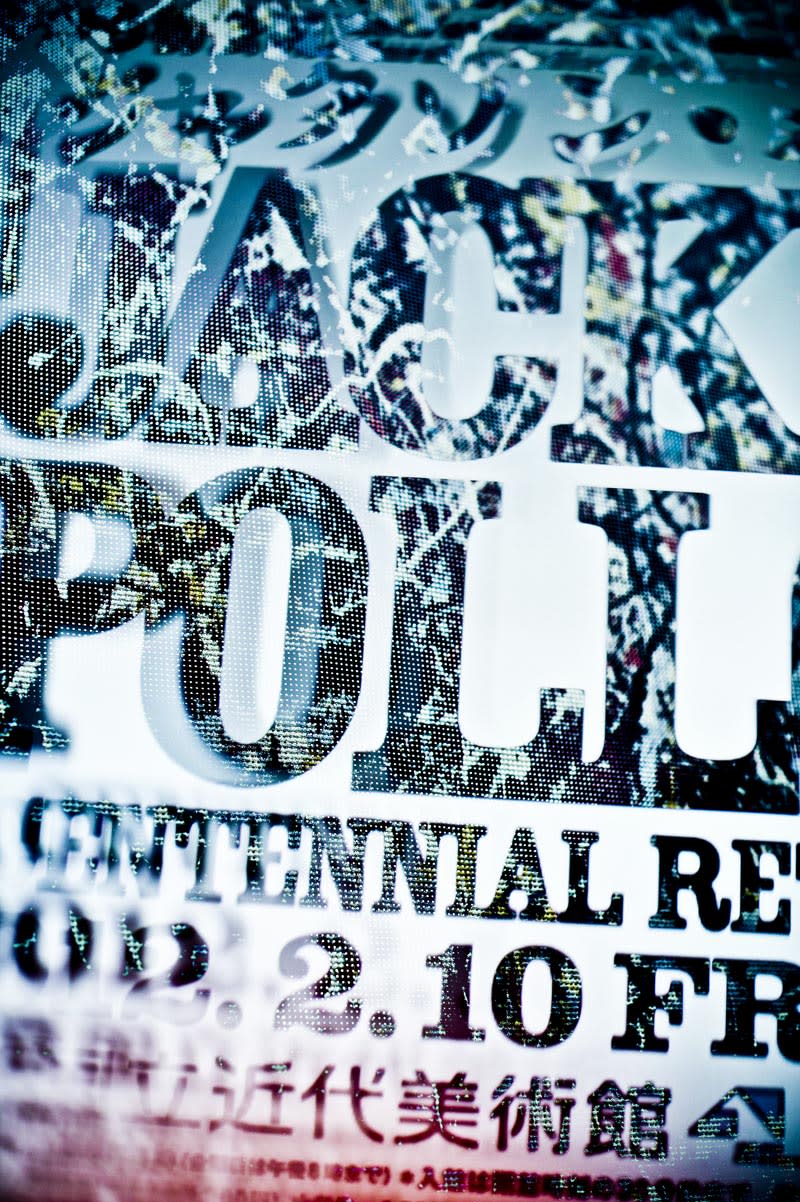

コニカミノルタプラザで

本日より木村伊兵衛写真賞受賞作品展「東北」、開催。

展示の言葉が

実直な田附さんの姿勢を顕していて

胸を突いた。

以下。

●

心も体も東北に向かっていた。

1994年に東北を旅したとき、ぞわぞわするような血のたぎりを感じた。

19歳だった。

その感覚は私の中に残り、やがて大きくなっていった。

この21世紀にいながら太古の昔の東北を感じることができるのではないか。

太古の昔の東北人の視点を意識しながら、東北を撮ろうと思った。

2006年から東北の地に足を踏み入れ、少しずつ撮影を始めた。

撮りたい一心で東北の地を軽自動車で駆け回った。

東北にいると、人と獣の存在がとても近くに感じられた。

同時に、生と死は隣り合わせのように感じられた。

その感覚を追いかければ、自分なりの「東北」を撮りきることが

できるかもしれないと思っていた。

しかし、東北の撮影はいつも私の想像を超えていた。

鹿を追う猟師の足手まといになりながら撮影した。

雪深い山中で乾いた銃声が響き、鹿が倒れた。

雪に血が散っていた。

太平洋でメカジキと闘う突棒漁師の兄弟の船に乗せてもらった。

それは知り合ってから4年後のことだった。

死者の声を聞くことができるというオガミサマは、

見えない眼を、まっすぐカメラに向けてきた。

彼ら彼女らを写真に写し出すことは

同時に彼ら彼女らの世界に足を踏み入ることであった。

いつも自分の覚悟を試されているような気がした。

そんな撮影だった。

私は東北を撮りながら、日本とは何かを問い直そうとした。

日本人の原型を東北人に見出そうとした。

しかし、撮影に一区切りをつけた直後、

2011年3月11日、東北は大震災に遭ってしまった。

私は結論が出ないことを考え続けた。

いや、何も考えていなかったのかもしれない。

ただ、ただ、今でも東北に向かう。

そして写真を撮る。

それしかなかった。

震災後、写真に写るものは、明らかに変化した。

うろたえる自分が、そこにいる。

東北から何かが聞こえてくる。

そいつをカメラで正面から捕まえるために、私はまた東北の地へと向かう。

田附勝

●

とにかく、間近で観て欲しい。

どろっとした血潮が脈打った「ナマ」な写真たち。

生きるというのは、本来こんなにも「剥き出し」なのだ。

コニカミノルタプラザで

本日より木村伊兵衛写真賞受賞作品展「東北」、開催。

展示の言葉が

実直な田附さんの姿勢を顕していて

胸を突いた。

以下。

●

心も体も東北に向かっていた。

1994年に東北を旅したとき、ぞわぞわするような血のたぎりを感じた。

19歳だった。

その感覚は私の中に残り、やがて大きくなっていった。

この21世紀にいながら太古の昔の東北を感じることができるのではないか。

太古の昔の東北人の視点を意識しながら、東北を撮ろうと思った。

2006年から東北の地に足を踏み入れ、少しずつ撮影を始めた。

撮りたい一心で東北の地を軽自動車で駆け回った。

東北にいると、人と獣の存在がとても近くに感じられた。

同時に、生と死は隣り合わせのように感じられた。

その感覚を追いかければ、自分なりの「東北」を撮りきることが

できるかもしれないと思っていた。

しかし、東北の撮影はいつも私の想像を超えていた。

鹿を追う猟師の足手まといになりながら撮影した。

雪深い山中で乾いた銃声が響き、鹿が倒れた。

雪に血が散っていた。

太平洋でメカジキと闘う突棒漁師の兄弟の船に乗せてもらった。

それは知り合ってから4年後のことだった。

死者の声を聞くことができるというオガミサマは、

見えない眼を、まっすぐカメラに向けてきた。

彼ら彼女らを写真に写し出すことは

同時に彼ら彼女らの世界に足を踏み入ることであった。

いつも自分の覚悟を試されているような気がした。

そんな撮影だった。

私は東北を撮りながら、日本とは何かを問い直そうとした。

日本人の原型を東北人に見出そうとした。

しかし、撮影に一区切りをつけた直後、

2011年3月11日、東北は大震災に遭ってしまった。

私は結論が出ないことを考え続けた。

いや、何も考えていなかったのかもしれない。

ただ、ただ、今でも東北に向かう。

そして写真を撮る。

それしかなかった。

震災後、写真に写るものは、明らかに変化した。

うろたえる自分が、そこにいる。

東北から何かが聞こえてくる。

そいつをカメラで正面から捕まえるために、私はまた東北の地へと向かう。

田附勝

●

とにかく、間近で観て欲しい。

どろっとした血潮が脈打った「ナマ」な写真たち。

生きるというのは、本来こんなにも「剥き出し」なのだ。