小室直樹から山本七平の『日本教』へと思索を深め、驚愕!

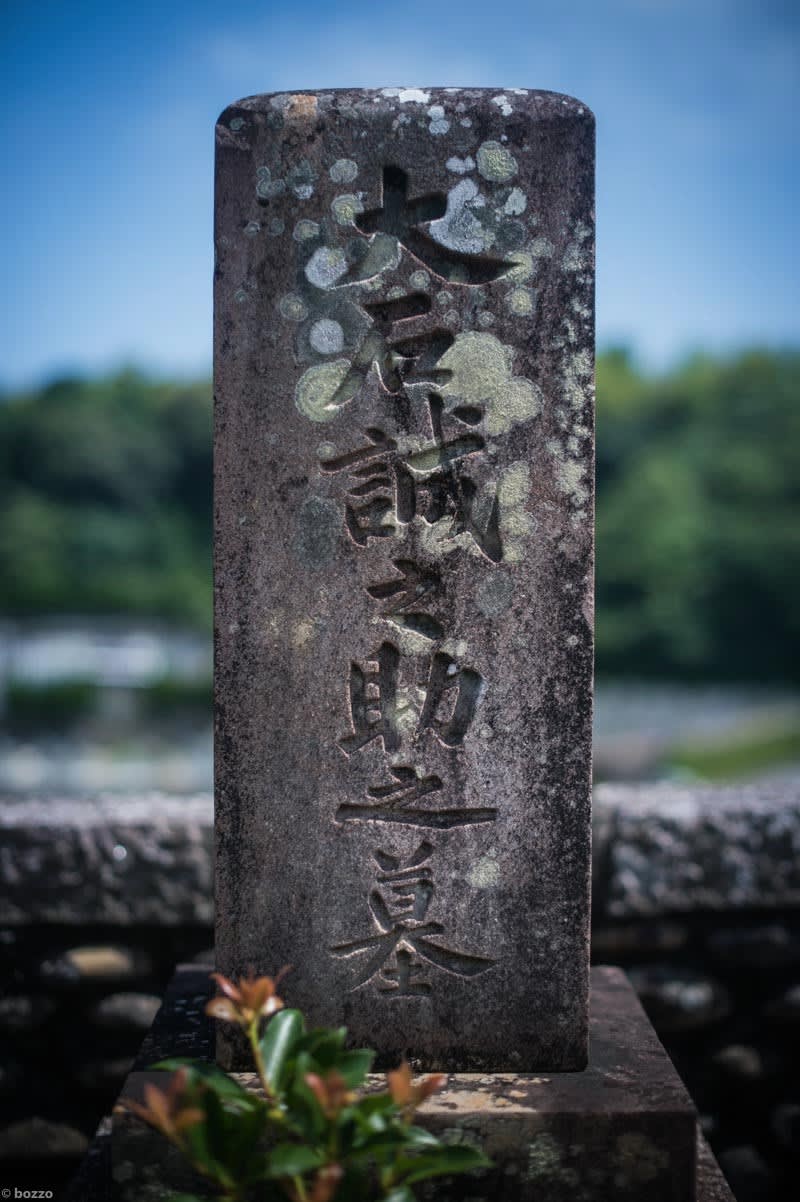

山本七平は大石誠之助につながっていた!

新宮の名家たる大石家の三男誠之助は、1911年大逆罪により絞首刑。

中上健次はその思いを嗣ぐべく大逆罪をテーマにした大作を目論んでいた。

ここでもまた新宮の叛逆士に巡り合うとは。

氏によると明治維新の『尊皇攘夷』は、

大国中国の正統性を受胎しようと背伸びした儒学の亜種で、

革命後は江戸幕府もろとも忘却され、

「現人神」の系譜が有耶無耶となったために、

その情念が戦争によって噴き出したと。

そして戦後、その相似形が大国アメリカによって齎され、

中国を絶対化したようにアメリカを絶対化し、自己を絶対化したのだ…と。

江戸から現代までその思想の型は変わらず、

要は大国に憑依し己を絶対化する、浮き足だった姿勢そのままで、

どこまでも借り物の「ごっこ」に終始する。

対比ではなく習合=取り込む術が長けてるゆえ、

いつまでたってもルサンチマンから卒業できない。

これも希有な地理学的要諦なのか。

以下コピペ。

そこにあるのは一体何であろうか。それは自己の伝統とそれに基づく自己の思想形成への無知である。

そして戦後の”進歩的人士”は、これに無知であることがそれから脱して、

自らを「戦前の日本人でなくし」新しい「民主日本」なるものへと転換する道であると信じていた。

だが不思議なことに、明治の”進歩的人士”も同じように考え、自らの歴史を抹殺し、

それを恥ずべきものと見ることが、進歩への道と考えていた。

ベルツはその『日記』に次のように記している。

「しかし乍ら──これはきわめて奇妙なことだが──今日の日本人は、

自己の歴史をもはや相手にしようとしないのである。

いや、教養ある連中は自国の歴史を恥じてさえいる。

”とんでもない。一切が野蛮きわまりないのです”とあるものは私に言った。

またあるものは、私が日本史について質問すると、きっぱりと言った。

”我々には歴史はありません。我々の歴史はいまやっと始ったばかりです”」。

この抹殺は無知を生ずる。

そして無知は呪縛を決定的にするだけで、これから脱却する道ではない。

明治は徳川時代を消した。と同時に明治を招来した徳川時代の尊皇思想の形成の歴史も消した。

そのため、尊皇思想は思想として清算されず、正体不明の呪縛として残った。

そして戦後は、戦前の日本人が「尊皇思想史」を正確に把握していれば、

その呪縛から脱して自らを自由な位置に置き得たのに、

それができなかったことが悲劇であったという把握はなく、さらにこれをも「恥ずべき歴史」として消し、

一握りの軍国主義者が云々」といった「まやかし」を押し通したことは逆に、

裏返しの呪縛を決定的にしてしまった。しかし問題はそれだけではない。

というのは尊皇思想は日本史に於てはむしろ特異なイデオロギーであり、

それだけがわれわれの文化的・伝統的な拘束すなわち呪縛ではない。

その背後には十三世紀以来の、一つの伝統がある。

(中略)

この伝統は、できてしまった状態をそのまま固定して秩序化しても、

基本的な名目的な体制の変革は行わない、

しかし実質的には情況に即応して変化しつつ対応して行くという行き方である。

そしてこの基本は貞永元年(1232年)から明治まで、そしてある意味では現代まで変っていない。

徳川幕府もまた出来てしまったのであり、

その出来たという事実に基づいて戦国時代を凍結し固定化しただけであって、

新しい原則に基づく新しい体制をつくったわけではない。

従ってその政策は「戦国凍結」であり、諸大名はまるで敵国に準ずるかのように、

人質をとって統御している。それでいながら、中央政府の機能も果している。

その体制は、正統主義者から見ればまことに奇妙であった。

だがその奇妙さは長い伝統をもってそれなりに機能している。

もちろんその機能の仕方は中国とは全く違ったものであったろう。

もし日本が当時の中国に対してごく自然な対等感をもっていれば、

比較文化論的に両国を対比し、自己の伝統の中に

中国とは違う正統性を確立することが可能であったかも知れない。

それが念頭にあったと思われる新井白石のような人もいたが、

一般的に言って幕府自身にその発想はなく、

便宜主義的に朱子学を援用していればよいというのが基本的態度であった。

だが便宜的援用は逆に権威化を要請する。

その権威化は相手を絶対化すること、いわば中国を絶対化することによって、

それを絶対化している自己を絶対化するという形にならざるを得ない。

こうなると、自由なる討論などというものはあり得ず、

権威化した自己に反対する者はすべて、

何らかのレッテルをはって沈黙させねばならない。

それが「アカ」と表現されようと「保守反動・右翼」と表現されようと実質的に差はないように、

権威化された官学の代表林羅山にとってはすべて「耶蘇」であった。

彼の手にかかると、後述するように熊沢蕃山も山崎闇斎も「耶蘇」になってしまうのである。

だがまことに奇妙なことに、否むしろ当然のことかも知れぬが、こうなると、

この異端視されたものもこれと対抗して自己を権威化せざるを得ない。

そしてそれが、さまざまな曲折を経つつ、次の時代へと社会を移行させる思想を形成していく。

そして最終的に勝利を得、明治なるものを招来させた原動力となったのがこの思想であった。

だが前記のベルツの『日記』にあるように、明治は自らの手で、

明治型天皇制の”生みの親”を抹殺する。

それは簡単にいえば、「現人神」という概念の創作者がだれかを、

またこの概念を育てた者、完成させた者がだれかを、消してしまった。

消してしまったがゆえに呪縛化し、戦後はまたそれを消したがゆえに二重の呪縛となった。

それを解いて自由を回復するには、まず「現人神の創作者たち」からはじめねばなるまい。

(山本七平著『現人神の創作者たち』より)

#photobybozzo

山本七平は大石誠之助につながっていた!

新宮の名家たる大石家の三男誠之助は、1911年大逆罪により絞首刑。

中上健次はその思いを嗣ぐべく大逆罪をテーマにした大作を目論んでいた。

ここでもまた新宮の叛逆士に巡り合うとは。

氏によると明治維新の『尊皇攘夷』は、

大国中国の正統性を受胎しようと背伸びした儒学の亜種で、

革命後は江戸幕府もろとも忘却され、

「現人神」の系譜が有耶無耶となったために、

その情念が戦争によって噴き出したと。

そして戦後、その相似形が大国アメリカによって齎され、

中国を絶対化したようにアメリカを絶対化し、自己を絶対化したのだ…と。

江戸から現代までその思想の型は変わらず、

要は大国に憑依し己を絶対化する、浮き足だった姿勢そのままで、

どこまでも借り物の「ごっこ」に終始する。

対比ではなく習合=取り込む術が長けてるゆえ、

いつまでたってもルサンチマンから卒業できない。

これも希有な地理学的要諦なのか。

以下コピペ。

そこにあるのは一体何であろうか。それは自己の伝統とそれに基づく自己の思想形成への無知である。

そして戦後の”進歩的人士”は、これに無知であることがそれから脱して、

自らを「戦前の日本人でなくし」新しい「民主日本」なるものへと転換する道であると信じていた。

だが不思議なことに、明治の”進歩的人士”も同じように考え、自らの歴史を抹殺し、

それを恥ずべきものと見ることが、進歩への道と考えていた。

ベルツはその『日記』に次のように記している。

「しかし乍ら──これはきわめて奇妙なことだが──今日の日本人は、

自己の歴史をもはや相手にしようとしないのである。

いや、教養ある連中は自国の歴史を恥じてさえいる。

”とんでもない。一切が野蛮きわまりないのです”とあるものは私に言った。

またあるものは、私が日本史について質問すると、きっぱりと言った。

”我々には歴史はありません。我々の歴史はいまやっと始ったばかりです”」。

この抹殺は無知を生ずる。

そして無知は呪縛を決定的にするだけで、これから脱却する道ではない。

明治は徳川時代を消した。と同時に明治を招来した徳川時代の尊皇思想の形成の歴史も消した。

そのため、尊皇思想は思想として清算されず、正体不明の呪縛として残った。

そして戦後は、戦前の日本人が「尊皇思想史」を正確に把握していれば、

その呪縛から脱して自らを自由な位置に置き得たのに、

それができなかったことが悲劇であったという把握はなく、さらにこれをも「恥ずべき歴史」として消し、

一握りの軍国主義者が云々」といった「まやかし」を押し通したことは逆に、

裏返しの呪縛を決定的にしてしまった。しかし問題はそれだけではない。

というのは尊皇思想は日本史に於てはむしろ特異なイデオロギーであり、

それだけがわれわれの文化的・伝統的な拘束すなわち呪縛ではない。

その背後には十三世紀以来の、一つの伝統がある。

(中略)

この伝統は、できてしまった状態をそのまま固定して秩序化しても、

基本的な名目的な体制の変革は行わない、

しかし実質的には情況に即応して変化しつつ対応して行くという行き方である。

そしてこの基本は貞永元年(1232年)から明治まで、そしてある意味では現代まで変っていない。

徳川幕府もまた出来てしまったのであり、

その出来たという事実に基づいて戦国時代を凍結し固定化しただけであって、

新しい原則に基づく新しい体制をつくったわけではない。

従ってその政策は「戦国凍結」であり、諸大名はまるで敵国に準ずるかのように、

人質をとって統御している。それでいながら、中央政府の機能も果している。

その体制は、正統主義者から見ればまことに奇妙であった。

だがその奇妙さは長い伝統をもってそれなりに機能している。

もちろんその機能の仕方は中国とは全く違ったものであったろう。

もし日本が当時の中国に対してごく自然な対等感をもっていれば、

比較文化論的に両国を対比し、自己の伝統の中に

中国とは違う正統性を確立することが可能であったかも知れない。

それが念頭にあったと思われる新井白石のような人もいたが、

一般的に言って幕府自身にその発想はなく、

便宜主義的に朱子学を援用していればよいというのが基本的態度であった。

だが便宜的援用は逆に権威化を要請する。

その権威化は相手を絶対化すること、いわば中国を絶対化することによって、

それを絶対化している自己を絶対化するという形にならざるを得ない。

こうなると、自由なる討論などというものはあり得ず、

権威化した自己に反対する者はすべて、

何らかのレッテルをはって沈黙させねばならない。

それが「アカ」と表現されようと「保守反動・右翼」と表現されようと実質的に差はないように、

権威化された官学の代表林羅山にとってはすべて「耶蘇」であった。

彼の手にかかると、後述するように熊沢蕃山も山崎闇斎も「耶蘇」になってしまうのである。

だがまことに奇妙なことに、否むしろ当然のことかも知れぬが、こうなると、

この異端視されたものもこれと対抗して自己を権威化せざるを得ない。

そしてそれが、さまざまな曲折を経つつ、次の時代へと社会を移行させる思想を形成していく。

そして最終的に勝利を得、明治なるものを招来させた原動力となったのがこの思想であった。

だが前記のベルツの『日記』にあるように、明治は自らの手で、

明治型天皇制の”生みの親”を抹殺する。

それは簡単にいえば、「現人神」という概念の創作者がだれかを、

またこの概念を育てた者、完成させた者がだれかを、消してしまった。

消してしまったがゆえに呪縛化し、戦後はまたそれを消したがゆえに二重の呪縛となった。

それを解いて自由を回復するには、まず「現人神の創作者たち」からはじめねばなるまい。

(山本七平著『現人神の創作者たち』より)

#photobybozzo