今回のお城歩きの目的は2013年に訪れた「春日山城」と「高田城」を再度訪問し遺構を確認することと、「幻の城」と呼ばれている「福島城」を訪ね現状をひとめ見てみる事。

危うい天候なのでどの順番で回るか、現地の天候をみながらその場で判断することとし出発。

上越地方はなんとか午後からも天候がももちそうなので、朝一にササっと福島城を訪ねることにしました。

この城が幻の城と呼ばれる所以は、築城から廃城までの期間が短かったことと遺構が残っていないことに由来します。

そして一番の要因は、超有名な上杉謙信の「春日山城」を廃城にして「福島城」を築いたにも関わらずお家騒動で改易・廃城の憂き目にあい、以降350年間譜代・親藩が城主を務める「高田城」が歴史の主役を務めたからに他ならないと思います。

【三城の位置関係】

【では歴史を振り返ってみることにしましょう。】

【では歴史を振り返ってみることにしましょう。】

南北朝時代(14世紀)今の県庁にあたる「越後府中」(現直江津市)を守るための詰め城として、越後守護職上杉氏によって築城された「春日山城」は、戦国武将上杉謙信の養子・上杉景勝が豊臣秀吉によって「会津120万石」にて転封され上杉の歴史に幕を下ろす。

その後30万石で「春日山」に入封したのは、豊臣秀吉の家臣で柴田勝家亡き後「越前北ノ庄18万石」城主となった堀秀征の嫡男・秀治。

この転封の際、

与力として越後に移封されたのが加賀大聖寺城主・溝口秀勝で初代柴田藩主となる→

こちら

秀治は関ヶ原の戦いで東軍に付き戦後は春日山所領を安堵される。

山城の春日山城では行政に不便とのことから、直江津港に近い港町に越後で最初の平城となる「福島城」を築城。

しかし秀治は31歳で死去し跡を幼少の嫡男・忠俊が継いだが、補佐役の家老間で対立が発生し「お家騒動」として徳川幕府の知るところとなる。

徳川家とは親密な関係を作り松平性まで賜っていたが、この騒動で改易。お家取り潰しとなる。

堀氏に代わって入封したのが、徳川家康の六男・松平忠輝。

慶長19年(1614)天下普請にて高田城築城により福島城廃城。

つまり上杉の「春日山」250年、徳川の「高田」350年の狭間にあった僅かな豊臣支配の象徴だったともいえるのです。

【上越の地の重要性を大きな地図で見てみましょう】

北には東北の雄「伊達」と減封された不満を持つ「上杉」、西には加賀百万石の「前田」、佐渡島には「佐渡金山」、北國街道と江戸へ向かう街道の分岐点であり、さらに海上交通の拠点直江津港を背後に抱え、まさに

【海と陸の交通の要衝】だったのです。

この地を押さえることは豊臣政権にとって全国制覇の要であり、次の徳川政権にとっては両者の間にくさびを打ち込み佐渡の金を江戸に運ぶ重要拠点でもあったのです。

福島城主堀家のお家衝動については諸説ありますが、改易・取り潰しの厳しい処置は、豊臣恩顧の大名を一掃し徳川政権を安定させたい家康の思惑があったものと思われます。

そして関ヶ原以降の不安定な状況で、一刻も早く拠点の守りを固め次なる戦に備える必要があったので、度重なる洪水の被害を受ける立地からの移転を決断したとするのが順当なようですね。

【場所はどの辺り?】

【場所はどの辺り?】

新潟県上越市の日本海に面した直江津の港。フェリー乗り場の近くに、いかにもと言わんばかりの名前が付いた「市立古城小学校」がある。

この小学校から臨海工業地帯にかけての一帯が、かつて福島城があった場所とされています。

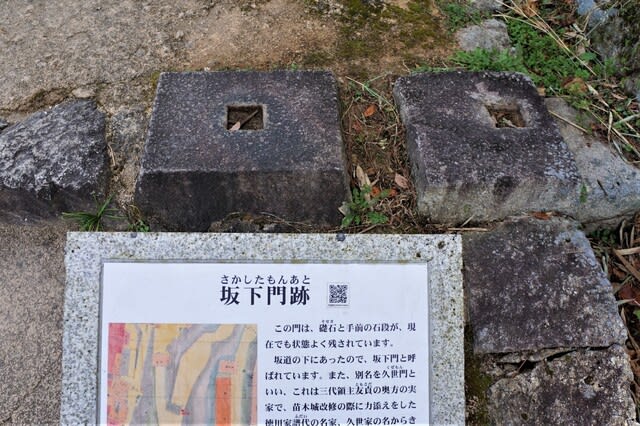

古城小学校の校門脇には近年設置されたと思われる「福島城跡」の銘板が建っている。

そこから校庭に足を踏み入れるとすぐ左手に「福島城跡」の石碑が建立されており、脇には案内板や大きなイラスト説明板も設置されているので、立派な城址公園といった雰囲気を味わえます。

この石碑の礎石には福島城の調査で発掘された石を使っているそうです。

いまでは遺構が全く見当たらないので、当時をしのぶ数少ない遺物と言えるでしょう。

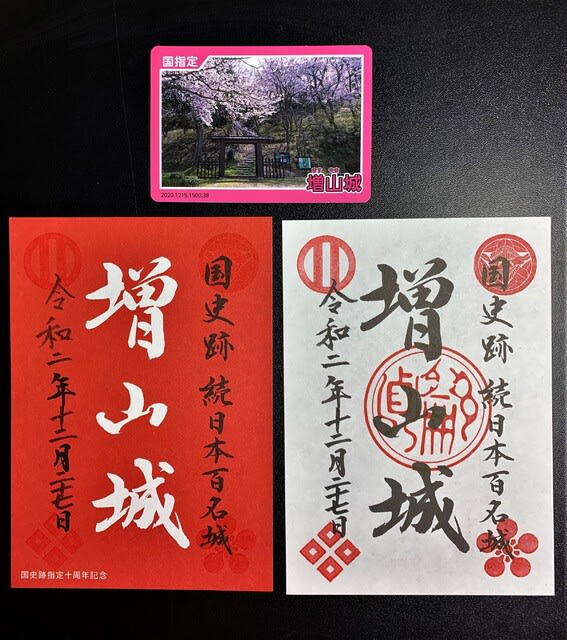

少し前まではここに「福島城資料館」という施設があり今回の目的地の一つでもあったのですが、現在は校舎の方に移転したという案内看板が建っていました。

その案内に従い校庭を横切り校舎の南側に回り込むと南玄関のような入り口がありました。

「デイホーム古城」「福島城資料館」の看板が確かに掲げてあります。

しかしながらこの度のコロナ禍によって「当面休館」の張り紙が(;^ω^)

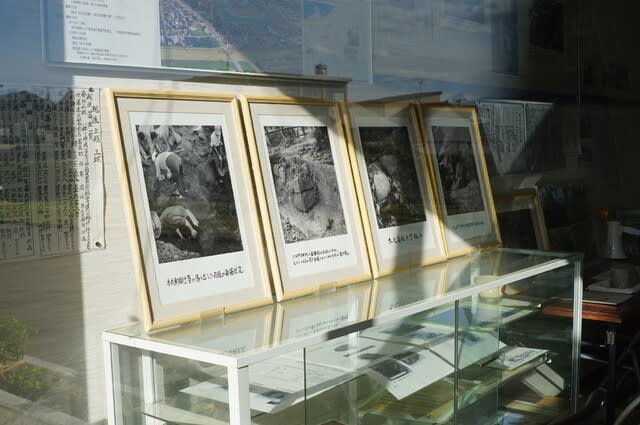

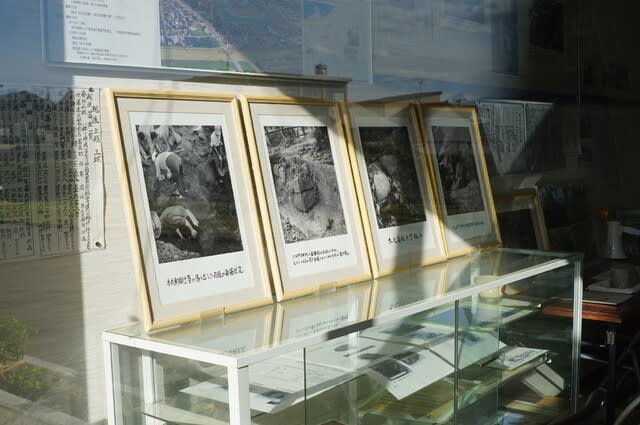

後ろ髪を引かれる思いで、未練たっぷりに窓から中を覗き込むと、福島城跡の発掘当時の写真と出土品らしき遺物の展示がされているではありませんか。

数少ない情報のなか、お宝がたっぷり詰まった玉手箱のようにも感じました。(福島城資料館の情報は最後にあります)

【では場所をもう一度確認します】

【では場所をもう一度確認します】

石碑脇にあった福島城本丸想像図

同、縄張り図

を基に、現在の地図に当てはめてみるとこんな感じになるのではないかと思います(筆者の想像)

本丸は小学校と工場の辺りにあって、外堀の名残が用水となって地図上に残っているように見えます。

また城郭の外側は、日本海と「関川」に接していたと考えられます。

【周辺を散策】

【周辺を散策】

古城小学校校庭から

隣接する工場敷地にかけて「本丸」があったと思われます。

冒頭の石碑が建立されている辺りが「内堀」に面した「虎口」石垣部分だったようです。

校舎南側にある用水路は外堀の位置と何となく符合しているように思えるのですが(笑)

その先は暗渠になっており、遊歩道として使われています。

背後には日本海と有数の港である直江津港があります。

城域西面の「関川」の河口は城域の北面にあたり、湾岸道路として整備され直江津港フェリー乗り場があります。

小学校校門から北(海)側の工場地帯に土塁らしき土の壁を発見!

な~んだ!遺構が残っているじゃん!と喜びましたが、後ほど訪ねた高田城公園内「上越市立博物館」の学芸員の方から遺構は残っていませんとキッパリ否定されました(笑)

この施設には福島城に関する展示もあるので是非立ち寄って頂きたいと思います。(上越市立博物館の情報は最後にあります)

【今回の散策で最大の発見(笑)】

【今回の散策で最大の発見(笑)】は小学校校庭以外で初めて「福島城」関連の文字と遺物を確認した事です。

小学校の校門から北へ約500m離れた道路沿いにある

「港八幡神社」

本殿に掲げてある由緒(沿革)によると

慶長12年(1607)福島城築城の際に城の守護神となる

慶長19年(1614)福島城廃城にともない石祠のみとなる

以上抜粋

なにっ!「石祠」って何?

と探すと、参道脇にありました(;^ω^)

これが「石祠」

つまり福島城の石垣?を祀(まつ)る祠(ほこら)

確かに「福島城」の額まで掲げてある

お賽銭を置き参拝の後開門

中には確かに「石」が鎮座されていました。

四角柱の石の上に屋根状の石の加工品

灯篭か塔婆か?

しめ縄を結んであるのでまさに御神体のようでもあります。

この謂れについて宮司さんにお聞きすれば興味深いお話が聞けたことでしょうね。残念なことをしました。

鳥居のある参道から表の道路に出ると神社の石垣も在りし日の福島城石垣に見えてきました。

越後上越三城物語り

越後上越三城物語り

なぜか7年間と言う短命であった「まぼろしの福島城」

土と堀だけの「春日山城」「高田城」と比べ、天守閣は無かったが立派な石垣が積まれ、なおかつ広大な城域を持った福島城。せめて石垣だけでも残っていれば素晴らしい遺産だったのにと思わずにはいられませんでした。

【福島城】

名称(別名);

所在地;新潟県上越市港町二丁目

城地種類;平山城(海城)

築城年代;慶長12年(1607年)

築城者;堀秀治

主な城主;堀秀治、堀忠俊、松平忠輝

文化財区分;

近年の主な復元等;廃城;慶長19年(1614年)

天守の現状、形態;石垣、遺構の石垣上に「福島城址」碑、東南隅土塁

※出典、、、

地図;

【関連施設・福島城資料館】

住所;新潟県上越市港町2-16-1

長岡市立古城小学校内 デイホーム古城1階

※2020年12月6日現在コロナの関係で「当面休館中」でした。

【関連施設・港八幡神社】

住所;新潟県上越市港町二丁目9-2

【関連施設・上越市立博物館】

住所;新潟県上越市本城町7-7(高田城址公園内)

電話;025-524-3120

地図;

、、、眼下を流れる木曽川に架かる「城山橋」より撮影

、、、眼下を流れる木曽川に架かる「城山橋」より撮影

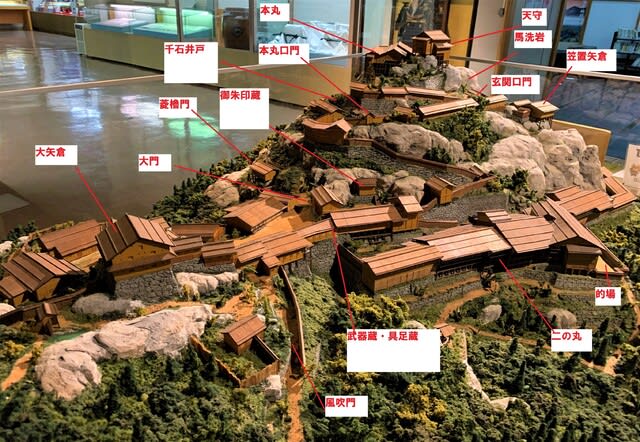

、、、吹き出し説明は筆者による

、、、吹き出し説明は筆者による 、、、苗木城跡パンフレットより引用

、、、苗木城跡パンフレットより引用