お城検索は→こちら

小里城は稲津町小里の城山と呼ばれる丘陵上に立地しており、築城時期は明らかではありませんが、美濃源氏土岐氏の流れを汲む小里出羽守光忠が天文元年(1532)に築き、以後代々の居城となったと言われています。

戦国時代末期、東濃地方は尾張に拠点を置く織田軍と、甲斐から京都へ進軍する武田軍の勢力が衝突する地域となりました。天正2年(1574)に武田軍が明知城(恵那市)を包囲すると、織田信長は小里城と鶴ヶ城を固め、池田恒興を城に配しました。また、天正10年(1582)の本能寺の変後、小里光明は東濃を支配した森長可(豊臣秀吉方)に従わず、徳川家康を頼って小里城を離れました。

慶長5年(1600)の関ヶ原の合戦の戦功により、小里光親(光明の孫)は土岐・恵那郡の旧領(3580石)を回復して旗本となり、小里城に陣屋を築きました。しかし、その後家督を継いだ光重(光親の子)が跡継ぎの無いまま元和9年(1623)に没すると小里氏は断絶し、小里城も廃城となりました。

このように小里城は、戦国時代は織田軍の城として、また江戸時代には小里氏の領地支配の拠点(陣屋)として重要な役割を担いました。現在も山頂の「本丸曲輪」と山麓の「御殿場跡」に曲輪や石垣などがみられ、この2カ所が史跡に指定されています。、、、瑞浪市HPより

場所は 岐阜県瑞浪市稲津町

中央道瑞浪IC下車、県道47号線から国道19号線へ左折、「市原」交差点を右折し県道20号線に入ります。何回か蛇行する小里川を渡り、製缶工場から150mほど行くと右手に小里城登城口の案内看板があります。

左手には専用駐車場がありますのでそこに車を停め、向かい側の登城口から山に分け入ります。

登り始めてすぐに石垣が眼に飛び込んできました。いきなりかよ~!って感じです。

遊歩道から右手(西方向)に、街道から見上げるように築かれています。

西の端まで確認してきました。隅部もキチンと残っています。

石垣で囲んだ平坦部を下から見上げると、まるで雛壇状に曲輪が並んでいるように見えます。

確かに最上段は石垣を巡らせた館跡ですが、その下は近世に耕作地となったなごりのようです。

背後の山には本丸・天守台が築かれています。

上段まで進むと、両脇に石垣を巡らせた「大手門跡」が見えてきました。

街道が通る北側に開く門です。

西側の一部には崩落が見られますが

東側はしっかり残っています。

大手門から中に入ると西側に御殿場の跡

東側には一段高くなった場所があり、現在案内板が設置されていますが、城主の居館だったのでしょうか。

山頂の本丸へは、この小高い丘から山中に向かって登っていくことになります。

この御殿場跡の大手門、東側の石垣をたどっていくと

谷を挟んで「東砦」があります。

谷の東側の小高い尾根筋に築かれています。

ここから街道を監視していたんでしょうね。

縄張図、、、小里城址パンフレトより

城主館に戻り、いよいよ背後の大手道を山頂に向かって登ります。山頂の本丸までは500m、比高は170mほどです。

大手道からの眺望

途中案内看板がありますので迷うことはありません。

本丸まであと80m地点で「大手曲輪」に到達。

大手道の東側に細長く削平された曲輪ですが、樹木や大きな岩が地表を覆い全貌はわかりませんでした。本丸の第1防衛線の役割があったのでしょうか。

ここからの上りは急で落石に注意、ロープの助けを借ります。

二の曲輪の石垣(石組み)が眼に飛び込んできました。期待が膨らみますね~。

ロープの先には巨石が二つ、まるで「二の曲輪」の虎口の門のようです。

二の曲輪

山頂の本丸から山の斜面を麓に向かって、ひな壇状に削平した曲輪が配置され、下から「大手曲輪」、「二の曲輪」、「一の曲輪(本丸」と並びます。

また、「一の曲輪(本丸」の一段下には、周囲を取り巻くように「帯曲輪」と「腰曲輪」が配置されています。

二の曲輪から急な大手道を登ると、石段と石組がみえてきました。その先の建物は東屋です。

美味しいものは後から食べる癖があるので本丸は置いといて、先に下段の「帯曲輪」から周囲を巡ってみます。

本丸を取り巻く石垣、大部分は崩落しています。

西側を半周したところで本丸の天守台石垣が見えてきました。

帯曲輪

「一の曲輪(本丸」

本丸周辺には「矢穴」跡のある石がいくつも散乱していました。

本丸曲輪より天守台

巨石を組み合わせた石垣

とにかく巨石が多い

「天守台」

埋門

祠が祀られています

本城枡形由緒書きによれば、(明治以降の話と思われますが)村民有志が『工人 成瀬国平に依頼して石垣の修復をした』と有りますので、一部もしくは大部分が近世の積み直しであると考えられますが、枡形とは曲輪を指す意味もあるので、具体的にどの部分であるかはわかりませんでした。

「腰曲輪」

本丸より俯瞰

本丸を見上げる

武田勢に攻略された岩村城を奪還するため遠山氏や小里氏が奮戦、その後明知城などを攻撃した武田勢に対抗するため小里城が最前線となり、長篠合戦後は岩村城奪還の本陣が小里城に置かれ、総大将の織田信忠が入ったと言う。この際、周辺の織田方勢から大規模な動員を行い、小里城は改修されたようです。

小里城のパンフレットは麓の御殿場跡、現地案内板のところに置いてあります。また、御城印配布場所である小里氏菩提寺 興徳寺でも頂けます。

小里城周辺の環境整備については地元の熱い愛情を感じました。広い駐車場や案内表示、のぼり旗、草刈りや立木の伐採など、本当に感謝です。

ヤマップ行動記録

滞在時間;1時間35分

移動距離;2.1Km

アップダウン;214m

ヤマップ3D

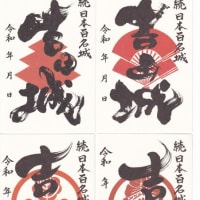

【御城印】

小里氏菩提寺 興徳寺にて

【小里城】

《土岐源氏の系譜、旧領回復も断家の悲運》

名称(別名);おりじょう(小里城山城)

所在地;〒509-6103 岐阜県瑞浪市稲津町2718番地

城地種類;平山城

標高/比高;403m/170m

築城年代;1534年

廃城年代;不明

築城者;小里光忠

主な城主;小里氏、池田氏、森氏

主な改修者;織田信長(池田恒興、小里光明)

文化財区分;岐阜県重要文化財の城跡

近年の主な復元等;

天守の現状、形態;天主台、石垣、井戸、陣屋跡、大手門跡

地図;

小里城は稲津町小里の城山と呼ばれる丘陵上に立地しており、築城時期は明らかではありませんが、美濃源氏土岐氏の流れを汲む小里出羽守光忠が天文元年(1532)に築き、以後代々の居城となったと言われています。

戦国時代末期、東濃地方は尾張に拠点を置く織田軍と、甲斐から京都へ進軍する武田軍の勢力が衝突する地域となりました。天正2年(1574)に武田軍が明知城(恵那市)を包囲すると、織田信長は小里城と鶴ヶ城を固め、池田恒興を城に配しました。また、天正10年(1582)の本能寺の変後、小里光明は東濃を支配した森長可(豊臣秀吉方)に従わず、徳川家康を頼って小里城を離れました。

慶長5年(1600)の関ヶ原の合戦の戦功により、小里光親(光明の孫)は土岐・恵那郡の旧領(3580石)を回復して旗本となり、小里城に陣屋を築きました。しかし、その後家督を継いだ光重(光親の子)が跡継ぎの無いまま元和9年(1623)に没すると小里氏は断絶し、小里城も廃城となりました。

このように小里城は、戦国時代は織田軍の城として、また江戸時代には小里氏の領地支配の拠点(陣屋)として重要な役割を担いました。現在も山頂の「本丸曲輪」と山麓の「御殿場跡」に曲輪や石垣などがみられ、この2カ所が史跡に指定されています。、、、瑞浪市HPより

場所は 岐阜県瑞浪市稲津町

中央道瑞浪IC下車、県道47号線から国道19号線へ左折、「市原」交差点を右折し県道20号線に入ります。何回か蛇行する小里川を渡り、製缶工場から150mほど行くと右手に小里城登城口の案内看板があります。

左手には専用駐車場がありますのでそこに車を停め、向かい側の登城口から山に分け入ります。

登り始めてすぐに石垣が眼に飛び込んできました。いきなりかよ~!って感じです。

遊歩道から右手(西方向)に、街道から見上げるように築かれています。

西の端まで確認してきました。隅部もキチンと残っています。

石垣で囲んだ平坦部を下から見上げると、まるで雛壇状に曲輪が並んでいるように見えます。

確かに最上段は石垣を巡らせた館跡ですが、その下は近世に耕作地となったなごりのようです。

背後の山には本丸・天守台が築かれています。

上段まで進むと、両脇に石垣を巡らせた「大手門跡」が見えてきました。

街道が通る北側に開く門です。

西側の一部には崩落が見られますが

東側はしっかり残っています。

大手門から中に入ると西側に御殿場の跡

東側には一段高くなった場所があり、現在案内板が設置されていますが、城主の居館だったのでしょうか。

山頂の本丸へは、この小高い丘から山中に向かって登っていくことになります。

この御殿場跡の大手門、東側の石垣をたどっていくと

谷を挟んで「東砦」があります。

谷の東側の小高い尾根筋に築かれています。

ここから街道を監視していたんでしょうね。

縄張図、、、小里城址パンフレトより

城主館に戻り、いよいよ背後の大手道を山頂に向かって登ります。山頂の本丸までは500m、比高は170mほどです。

大手道からの眺望

途中案内看板がありますので迷うことはありません。

本丸まであと80m地点で「大手曲輪」に到達。

大手道の東側に細長く削平された曲輪ですが、樹木や大きな岩が地表を覆い全貌はわかりませんでした。本丸の第1防衛線の役割があったのでしょうか。

ここからの上りは急で落石に注意、ロープの助けを借ります。

二の曲輪の石垣(石組み)が眼に飛び込んできました。期待が膨らみますね~。

ロープの先には巨石が二つ、まるで「二の曲輪」の虎口の門のようです。

二の曲輪

山頂の本丸から山の斜面を麓に向かって、ひな壇状に削平した曲輪が配置され、下から「大手曲輪」、「二の曲輪」、「一の曲輪(本丸」と並びます。

また、「一の曲輪(本丸」の一段下には、周囲を取り巻くように「帯曲輪」と「腰曲輪」が配置されています。

二の曲輪から急な大手道を登ると、石段と石組がみえてきました。その先の建物は東屋です。

美味しいものは後から食べる癖があるので本丸は置いといて、先に下段の「帯曲輪」から周囲を巡ってみます。

本丸を取り巻く石垣、大部分は崩落しています。

西側を半周したところで本丸の天守台石垣が見えてきました。

帯曲輪

「一の曲輪(本丸」

本丸周辺には「矢穴」跡のある石がいくつも散乱していました。

本丸曲輪より天守台

巨石を組み合わせた石垣

とにかく巨石が多い

「天守台」

埋門

祠が祀られています

本城枡形由緒書きによれば、(明治以降の話と思われますが)村民有志が『工人 成瀬国平に依頼して石垣の修復をした』と有りますので、一部もしくは大部分が近世の積み直しであると考えられますが、枡形とは曲輪を指す意味もあるので、具体的にどの部分であるかはわかりませんでした。

「腰曲輪」

本丸より俯瞰

本丸を見上げる

武田勢に攻略された岩村城を奪還するため遠山氏や小里氏が奮戦、その後明知城などを攻撃した武田勢に対抗するため小里城が最前線となり、長篠合戦後は岩村城奪還の本陣が小里城に置かれ、総大将の織田信忠が入ったと言う。この際、周辺の織田方勢から大規模な動員を行い、小里城は改修されたようです。

小里城のパンフレットは麓の御殿場跡、現地案内板のところに置いてあります。また、御城印配布場所である小里氏菩提寺 興徳寺でも頂けます。

小里城周辺の環境整備については地元の熱い愛情を感じました。広い駐車場や案内表示、のぼり旗、草刈りや立木の伐採など、本当に感謝です。

ヤマップ行動記録

滞在時間;1時間35分

移動距離;2.1Km

アップダウン;214m

ヤマップ3D

【御城印】

小里氏菩提寺 興徳寺にて

【小里城】

《土岐源氏の系譜、旧領回復も断家の悲運》

名称(別名);おりじょう(小里城山城)

所在地;〒509-6103 岐阜県瑞浪市稲津町2718番地

城地種類;平山城

標高/比高;403m/170m

築城年代;1534年

廃城年代;不明

築城者;小里光忠

主な城主;小里氏、池田氏、森氏

主な改修者;織田信長(池田恒興、小里光明)

文化財区分;岐阜県重要文化財の城跡

近年の主な復元等;

天守の現状、形態;天主台、石垣、井戸、陣屋跡、大手門跡

地図;

大手門と天守台が好物です、見に行きたいです。

>いつもコメントありがとうございます。

東濃の山城、恐るべし!です。

石高は大きくありませんが、詰めの城に残る石垣は異様とも思えます😅