1月30日 今日は大阪へ帰る日。

ホテルをチェックアウトし、近くの首里城へ。

琉球舞踊が披露されていた。

鮮やかな朱色、南国の色だなぁ。

ここへ来る多くの人は首里城へと歩を進めるが、私は首里城へは行かず、石畳道へ。

琉球石灰岩で造られた石畳道は、真珠道(まだまみち)と呼ばれ、琉球王朝時代には

首里城から那覇港方面に通じる道路だった。

金城町周辺に300m程残っていて、「日本の道百選」にも指定されている。

道の両側には赤瓦や立派な石垣を備えた家が建ち、高級住宅街というような感じがする。

三叉路に設けられた石敢當。

市中を徘徊する魔物は真っ直ぐにしか進めないので、三叉路に設けられた石敢當に

ぶち当たって砕け散り、家には侵入しない・・・との事で、滞在中あちこちで見かけた。

こちらは鮮やかな色の石に刻まれた石敢當。

石・・・?プラかもしれない。

マンゴーだろうか?

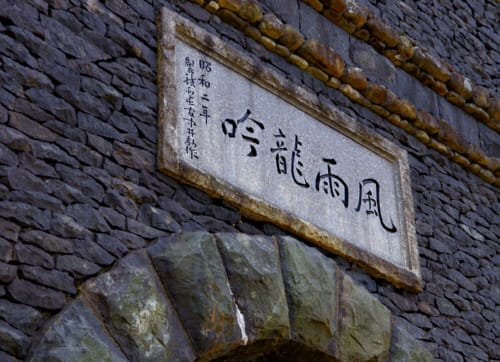

時々雨が降り、坂の石畳は滑りやすい。

途中で立ち止まり、シャッターを切りたくなる渋い光景が続く。

石畳の途中に金城大樋川という水場がある。

岩盤の奥の水脈から2つの樋で水を引いたもので、水が貴重だった時代、生活用水として、

又、石畳道を行き来する人馬の咽喉の渇きを癒したとか。

今でも水は流れて来るのだろうか?

訪れた時には貯水池に水は全然なかった。

斜面の下方に位置するので、土留めは特に重要だっただろう。

三方の石垣はしっかりと組まれ、特に背後は4段に分けてがっちり積まれている。

水を汲みに大勢の人が、斜めの石畳を上り下りしただろう。

感慨深げに眺めていると、上からお決まりの言葉がかかる。

「まだかぁ、いつまで撮ってるんや、もう行くでぇ・・・。」

石畳はまだ下へ続くようだが、ここで切り上げて元の道に戻る。

おぉ~、シーサーとツーショット。

このシーサー、なかなかいい。

素焼きより釉薬のかかった壷屋がいいなぁ。

にゃんも高貴そう。

車を停めた場所へ戻るには坂を上がらなくてはいけないが、同じ道なのに

下った時とは又違う眺めに出会う。

石畳の途中にある「真珠茶屋」でコーヒーを。

琉球ガラスのコップも、涼やかでいいなぁ。

黒糖プリン、出来上がったばかりのアツアツを頂く。

黒糖を使っているのだろう生地も色濃く、トロリかかった黒蜜とよくマッチしておいしい。

テラスからは海が見渡せる、なかなかお洒落なお休み処だった。

石畳を歩くのに車を停めた民間の有料駐車場、雨が降りかけていたが傘を持っていない

私達に傘を持って行きなさいと勧めてくれた。

地元の人とは何人かとしか話していないが、どの方も優しく、人良しの沖縄だと思う。

首里城、玉城、識名園・・・見ていない。

次に来る時に残しておこう。

近くにある山城まんじゅうで、那覇の三大まんじゅうの一つ山城まんじゅうを買って帰る。

月桃(げっとう)というショウガ科の植物の葉で包まれ、いい香りがする。

熊本のいきなり団子に似ているが、黒砂糖を使っているだろう中のアンコは凄く薄味で、

私にはちょっと物足りない。

エメラルドビーチ

エメラルドビーチ