目次と連絡先 私のfacebook 動画集 動画集2 大西つねき れいわ ② 山本太郎 兵頭

ニュースドットコム 物語1 物語2 恐怖!安倍内閣 小畑(幸) 「日本の風景」 前月

リテラ デモクラシータイムス 田中宇 海外記事 杉並から情報発信 動画 根っこ勉強会

政治も経済も情報である①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪

「世界史年表」 世界史A 世界史B 宇宙 宗教 地球 日本人

ニュースドットコム 物語1 物語2 恐怖!安倍内閣 小畑(幸) 「日本の風景」 前月

リテラ デモクラシータイムス 田中宇 海外記事 杉並から情報発信 動画 根っこ勉強会

政治も経済も情報である①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪

「世界史年表」 世界史A 世界史B 宇宙 宗教 地球 日本人

1970年に日本で発足し、90を超える国や地域の様々な宗教者が

国連と連携して行う活動ー世界宗教者平和会議(WCRP)はノーベル平和賞を授与されるべき素晴らしい宗教活動だ。今年は、第10回大会が2019年8月20日~8月23日に、ドイツのリンダウ,②で開催されたが、NHK始め報道機関はWCRPのことさえ報道していないと思う。リンダウでは世界各国の若手研究者の育成を目的として、毎年、交流のための「リンダウ・ノーベル賞受賞者会議」も開催されている。

参考:世界宗教者平和会議日本委員会

世界宗教者平和会議(WCRP)日本委員会 新理事長に植松誠主教 201810月5日

(公財)世界宗教者平和会議(wcrp)日本委員会青年部会

世界宗教者平和会議(WCRP)の最新ニュース

特集・第10回世界宗教者平和会議世界大会に向けて 2019.8.20~8.23

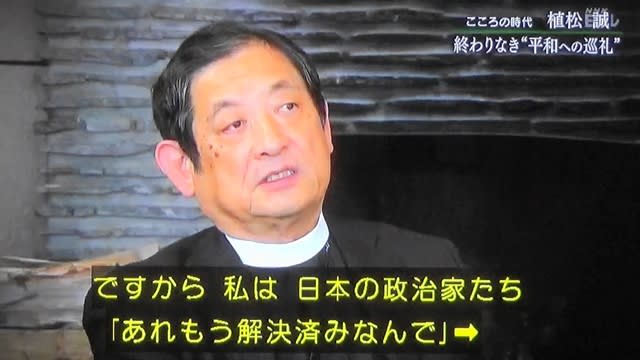

私が世界宗教者平和会議(WCRP)のことを知ったのは、NHKテレビ番組「こころの時代」~宗教・人生~ 「終わりなき“平和への巡礼”」の牧師・日本聖公会首座主教 植松誠氏のお話を聞いてである。

奈良市にお住いの登山歴豊富な男性のブログ「私の山歩きと旅」-「こころの時代へようこそ」にある「書き起こし」は貴重な資料であり、何度も読み返して理解を深めることができるので、ここに紹介させていただいた。

こころの時代 書き起こし

第1回 川田殖「わたしが出会った人々ー信頼への道筋ー

第842回 植松誠「終わりなき“平和への巡礼”」

第851回 田内基「共に生きる―孤児が教えてくれたもの―」

宗教の時間 書き起こし

第1回 沼野尚美「〝残される者〟に寄り添う」

第257回 田上太秀「釈尊にとってのあの世とは」

「書き起こし」は貴重な資料であるが、話し言葉は文章にするより、動画の方がインパクトは大きい。「書き起こし」と動画の両方があれば、多くの方に印象を残すが、動画については著作権を持ち出して、受信料を払っていても、さらにお金を払えばもう一度番組が観れる仕組みが作られている。公共放送に於いて番組を制作することは、できるだけ多くの人に情報を発信し、多くの人の批判を受け付けることではなかろうか。情報を知らない人や、情報と情報の関係については、無料で情報提供することは、罰せられることよりも報道に貢献していると思う。私は、宗教・人生・平和について考える下記の番組を、皆さんと共有したいと思い、フェイスブックにすでに投稿している。人生は憎むことよりも許すことにより救われる。

「こころの時代」~宗教・人生~「終わりなき“平和への巡礼”」①

神仏とはあなたと私を超えたところ、多数決を超えたところにある。多数決は過半数を超える意見を尊重する方法だが、残りの人の意見は切り捨てられる。多数決は自分たちの主張を通すために、小異を捨てて大同団結する方法でもある。しかし、「一人ひとりの命は、かけがえのない大切なもの」である。そのことを、民主主義はどうやって尊重していくのか。人間の知恵を超越した存在であるいずれの神仏も、一人一人の命を真に大事なものとしている。人間では完成の到達点がないところに平和や幸福、さらに人生はある。だから神仏を信じて、一人一人の命と人生を大切に生きることが宗教の大切な教えだと思う。今の日本では、宗教が政治に関係して絶対多数を支えていることに、大きな矛盾を感じる。

前回の「カザフスタンの秘宝 幻の海の水鏡・トゥズバイル湖」で、私は永遠という言葉を1億年単位で具体的に想像することができた。今回は、牧師・日本聖公会首座主教 植松誠氏のお話から、神仏と人生・幸福・平和の関係について、さらに考えを深めることができた。

また、アナザーストーリーズ「マンデラと“ゆるし”~アパルトヘイトとの闘い~」の「ゆるしと和解」とも重なり、マンデラの人格を実感できた。この録画も投稿した。

南アフリカのアパルトヘイトに反対したマンデラは、1964年、45歳の時に政治犯として無期懲役の判決を受けて、27年間の獄中生活で強制労働を強いられた。そのような環境においても人種差別のない世界を求め続け、読書等を通して学習に没頭し。「ゆるしと和解」の世界を悟った。

「こころの時代」~宗教・人生~「終わりなき“平和への巡礼”」②

平和の巡礼の中で大きな一つの問題は日韓のことだと私は思っている。日韓関係はどうしてこんなにギクシャクしているのか。日本の政治家たちは、あれはもう解決済みだと言う。そうしたらその解決済みの生き方をしてほしい。悔い改めるというのは百八十度転換するという、もともとの言葉はそういう言葉なんですけど、でもそういう生き方になったかどうか。「謝罪したじゃないか」というのは、そういう意味では、「あんたも許すといったじゃないか」みたいな。でも謝罪・許しにはなかなかなりえない。やっぱりそれは身をもってどういう形でその人の生き方が変えられるか。韓国、あるいは韓国の人と北朝鮮の人たちと接する時に、どういう言葉をもって、どういう行動をもってその人たちと関わるか、というとこで、それがみたい、と私なんかは思いますね。(牧師・日本聖公会首座主教 植松誠)

初稿 2019.10.17

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます