NHKスペシャル「戦後68年 いま、"ニッポンの平和"を考える」

問題提起 (平和への不安が高まる中、ニッポンの平和をどう守るのか) 前篇(35分)

司会A「今回、番組で行った世論調査で、終戦の日を8月15日と答えられなかった人は33%、3人に1人に上りました。」

太平洋戦争の映像

司会A「薄れいく戦争の記憶。」

尖閣諸島と中国海警の映像、

司会A「その一方で、今、平和への不安の声が高まっています。」

北海道A氏「尖閣に関してはすごく心配はしています。お互いの利権のために争っているわけで。」

大阪B氏「戦争が始まるんじゃないかとか、攻撃を受けるんではないかという危険はある。」

広島C氏「いつ日本が巻き込まれるか分からない。不確かな状況であることは間違いない。」

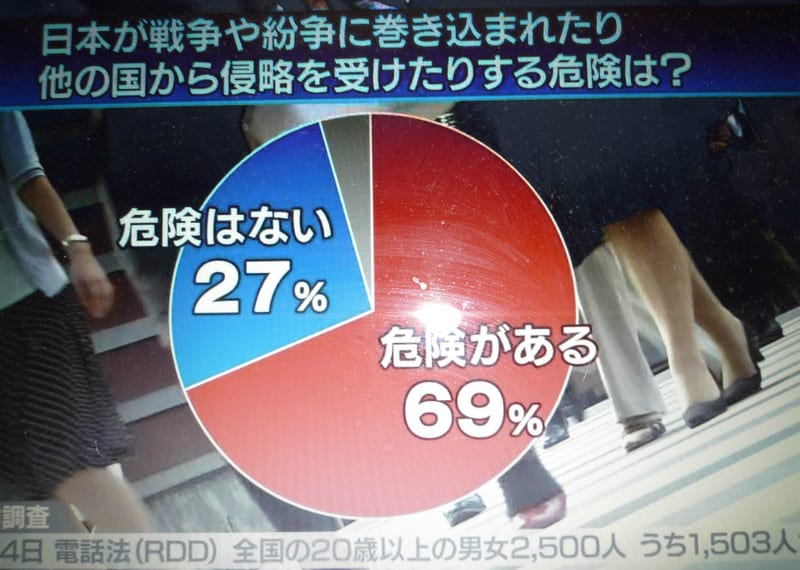

司会A「世論調査でも、日本が戦争や紛争に巻き込まれたり、他の国から侵略を受けたりする危険があると答えた人は69%に上りました。」

自衛隊行進の映像、

自衛隊行進の映像、

司会A「日本の平和を守るために、防衛力の強化が必要だと考える人も増えています。」

D氏「武力を放棄してなくせば、本当に平和が行くのかと。」

司会A「これまで国の防衛にあまり関心のなかった人たちが、活発な議論を交わし始めています。」

E氏「家族を守るためには、そういうの(防衛力の強化)が必要なのかな。」

司会A「一方、こうした動きに懸念を抱く人たちもいます。この主婦のグループでは、防衛力の強化がかえって平和を脅かすことにつながるのではないかと考え、チラシで訴え始めました。」

F氏「強い日本の方がいいというふうに思わされている。」

G氏「なんとなく流されて、気付いたら手遅れになっていたとならないか、私は心配している。」

司会A「ニッポンの平和をどう守るのか。戦後68年の終戦の日、皆さんも一緒に考えてみませんか。」

討論(1)

司会A「5人に4人が戦後の生まれ。戦争の記憶が薄れていく一方で、平和への不安が高まっています。ニッポンの平和をどう守っていったらいいのか。今夜は生放送で議論していきます。」

司会B「スタジオには戦時中を知る作家、外交や国際貢献の現場を知る方々、そして若手の論客など、様々な立場の方にお集まりいただきました。皆さん、よろしくお願いします。」

出演: 半藤一利 岡本行夫 伊勢崎賢治 宇野常寛 土井香苗 岩田温

(参考:リチャード・アーミテージ氏、マイケル・グリーン氏、ジョセフ・ナイ氏ら「ジャパンハンドラー」と加藤良三元駐米大使(飛ぶ球に名前を印字したプロ野球コミッショナー)、岡本行夫氏らが「日米安保研究会」を発足。 批判ブログ1 批判ブログ2)

司会A「戦後68年の終戦の日、どんな想いでお迎えか? 色んな想いがあると思いますが、半藤さん一言で言うとどんなお気持ちですか?」

半藤「私は昭和20年3月10日に(東京大)空襲に会いまして、もう本当に死んだ、半分死んだことがある訳ですね。その時、助かったんですが、それからもう83歳になりました。よくまあ生きてきたもんだと、自分で今そう思っています。

司会B「戦後生まれの宇野さんはどうお考えですか?」

宇野「僕はですね、亡くなった父親が自衛官だったんですね。そこで、全国を転々としていたんですが、比較的僕は、平和とか戦争の問題を考えさせられる機会が多かったんですよ。でも今のVTRを見ると、僕が小学生の頃とはだいぶ空気が違っていますね。皆さんの防衛とかに対しての意識って、自衛官の息子でもないと考えないですよ、逆に。そんなにクラスで平和について一生懸命議論しようとか、道徳のビデオを見ると、皆しらけるんですよ。でも今のビデオを観るとそんなことはなくて、気が付いたら冷戦の頃よりも、軍事とか防衛とか外交について皆で考えて行こうという空気は出来ているのではないかと思いますね。」

司会A「元外交官の岡本さんは、戦後68年の今の日本の置かれた状況をどう思われます?」

岡本「私は昭和20年の終戦直後の生まれで、今年68歳。さっき三宅(司会A)さんが仰った5人に4人がという、戦後生まれの一番先頭なのですね。で、この68年間、ずっと日本を見てきました。そして、貧困から立ち上がって、復興、繁栄と来たわけですね。しかし、終戦記念日なんて言うものは、時とともにだんだんその意義も薄れて歴史に埋没して行くものかと思っていたら、冗談じゃあない、逆にその今日的な意義が益々問われるようになってきた。今の日本の状況が戦後今までかつてなかったぐらいに深刻な状況になってきたんじゃあないか、そのせいではないかと思っています。」

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・

司会A「戦後68年、ニッポンの平和はどうなるのだろうという漠たる不安が漂いますね。」

司会B「日本を取り巻く状況は大きく変化しています。それに伴って私たち日本人の意識も変わってきています。」

いま高まる不安

ナレーション「尖閣諸島の南、150km、日本の最も西にある与那国島です。「自衛隊配備、頑張ろう!」の映像。

ナレーション「今月行われた町長選挙で、陸上自衛隊配備計画をめぐって島を二分する激しい戦いが繰り広げられました。」

現町長「今回の選挙を勝ち抜いて、自衛隊の配備をし、」

反対派「是非、この戦い、大事な戦いでございます。」

ナレーション「国もこの選挙の行方に注目していました。」

菅房長官「南西諸島の防衛に万全を期すために、自衛隊の与那国配備というのは、私たちは必要だと考えております。」

ナレーション「島では漁業関係者の間で、自衛隊の配備を望む声が高まっていました。去年、日本が尖閣諸島を国有化して以来、中国の監視船と頻繁に遭遇するようになったからです。」

ナレーション「島では漁業関係者の間で、自衛隊の配備を望む声が高まっていました。去年、日本が尖閣諸島を国有化して以来、中国の監視船と頻繁に遭遇するようになったからです。」

漁民A「尖閣に行っている仲間がいるんで、すごいと言っていましたね。日本の漁船を見ると追いかけ回してくるって。」

漁民A「普通の国だったら、国境というと、軍隊がバーと守っているでしょう。特に力をいれて。警察官2人しかいない。」

ナレーション「一方、自衛隊の配備に反対しているのは、女性と高齢者です。沖縄戦の時、この島にアメリカ軍が上陸して来なかったのは、日本軍の基地がなかったからだと考えているからです。」

島民A「火種を作っちゃうんですね。基地があることで安心ではないんですよ。まったく逆なんですね。」

島民B「基地があってギリギリで、睨み合っているという事態が、とても危険と思う。」

「バンザーイ。バンザーイ。」の映像。

ナレーション「当選したのは、自衛隊の配備を訴えていた現職の町長。今後、住民の理解を得ながら計画を進めて行きたいとしています。」

ナレーション「尖閣諸島を巡る問題や北朝鮮の脅威などを背景に、今、人々の意識に変化が起きています。番組が行った世論調査でも、安全保障や外交に関する日本人の意識は近年変わってきているか?という問いに、近年変わってきていると答えたのは65%に上りました。」

講師A「…、他国が攻めてきたときに、僕は立ち上がります。・・・」の映像。

講師A「…、他国が攻めてきたときに、僕は立ち上がります。・・・」の映像。

ナレーション「今月、大阪で開いた日本の将来について考える勉強会です。この日は日本の防衛力について話し合われました。」

講師A「武力を放棄してなくせば、本当に平和がいくのかと。」

ナレーション「参加者の多くは、これまで国の防衛や外交などに、あまり関心がなかった20代から40代の人たちです。」

参加者A「結局、何かが起きた時に誰かのせいにして、だから日本はこんなになっちゃんたんだよ、という姿勢で生きてるのは絶対にしたくない。」

ナレーション「この勉強会を始めたのは、群馬県の病院で働く伊藤勝さんです。二人の子供のためにも、日本の将来を話し合う場が必要だと考えました。」

講師A「どんどん、どんどん日本にとって不利なことがたくさん起きてきて、まず同じ土俵に立つためにも、それなりの強さを持ってなきゃいけないのかなという風に、僕は思っていますね。」

ナレーション「防衛力の強化を望む声は増えています。内閣府が定期的におこなっている世論調査では、自衛隊の防衛力を増強したほうが良いという人は、4年前(平成21年)の14.1%から去年(平成24年)は24.8%になっています。」

ナレーション「ニッポンの平和について、人々は今、どう考えているのか?今回(今月4日)番組では異なる意見を持つ20代から80代の方々に、直接話し合ってもらうことにしました。」

ナレーション「ニッポンの平和について、人々は今、どう考えているのか?今回(今月4日)番組では異なる意見を持つ20代から80代の方々に、直接話し合ってもらうことにしました。」

ナレーション「以前とは考え方が変わったという男性がいました。」

Aさん・防衛力強化(66)「私も平和憲法で外国も日本を攻めないだろうとずうっと思っていました。しかし、昨今の尖閣の関係とかですね、やはり自衛力の強化は絶対必要だと思っています。」

Bさん・防衛力強化(34)「喧嘩に例えれば幼稚になってしまいますが、殴られたら殴られっぱなしでボコボコにされて、自分のお金も全部持っていかれていいのかなと。」

Cさん・防衛力強化(20)「軍備の強化というのが交渉のカードの一枚になると思っていまして、勝ち目のない戦いは他国もしてこないと思います。」

Dさん・防衛力強化不要(50)「軍備をどこまでやったら、専守防衛だとしてもどこまでやったら対等なのかということが、冷戦時代のことを学ぶと、それをやっていてどこに未来があるのかと思ってしまう。 」

Eさん・防衛力強化不要(38)「私自身、広島で育って、被爆者の声を沢山聞いて育っているのですが、何故あの戦争を止められなかったのかという疑問がずっとありました。で、今、そちらの流れに少しずつ近づいているような気がして、強い日本にしなければならないという方向に向かわされているんじゃないかと危惧しています。」

ナレーション「議論が続く中、一人の大学生から声が上がりました。」

Fさん・防衛力強化不要(22)「純粋な疑問ですが、アメリカの抑止力は働かないという前提なのですか?」

Gさん・防衛力強化(82)「日本の国は日本が守る。アメリカにばかり頼っているのではなくて、日本人が守らなくてどうするんですか。そういうことを私は言いたいです。」

Hさん・防衛力強化(44)「他の国は皆そうですからね。自分の国は自分で守りましょうと。それを日本で言い出すと、それはおかしいではないかと。」

Gさん(82)「そう、右傾化と言われる。」

Hさん(44)「なぜか、皆、ああそうかと思ってしまう。」

ナレーション「こうした意見に対して、子供たちへの影響を懸念する声が上がります。」

Iさん・防衛力強化不要(39)「世間の流れが国のために戦うべきだとなったら、子供って信じやすいし素直だから、かつての68年前がそうだったじゃないですか。日本のために僕たちは行くんだとなっていたんじゃないですか。」

Jさん・防衛力強化「(49)「私は20年海外で仕事をしていたので、ちょっと見方がずれているかも知れないのですが、日本に帰ってみて、何故皆、平和で安心していられるんだろうと危機感をすごく感じています。このままだったら誰かがボンとやったら私たち全滅するんではないかというくらい危機感を私は思っています。

Kさん・防衛力強化不要(84)「私はね、私はそういう考え方には反対なんです。私は国を守るということで、15歳で戦争に行ってきたんですね。志願した訳ですね。それは国を守るためと思っていた訳です。平和のためという名目で戦争は開始されるんです。人と人が殺し合うのが戦争なんだ。そういうことは絶対にしてはならない、ということを考える必要があるんではないですか。」

Jさん「(49)「必要性と言う点では分かりますが、それで国が守れるのかとなると、私は非常に不安に思います。」

討論(2)

司会B「世論調査にもありましたが、今、人々の意識大きく変わってきています。今回集まっていただいたのも主婦、学生、会社員とごく一般の方達なんですね。その方達が日本の防衛をどうするべきか、自分の言葉で熱く語っていました。」

司会A「国の守りを強化すべきかどうか議論が分かれていましたが、その議論の前に今画面の下に出ている人々の意識、これをどう考えるか。そこから話をしていきたいと思うんですけど。」

司会B「保守思想の研究をされている岩田さん、29歳、最年少ですがどうお考えですか。」

司会B「保守思想の研究をされている岩田さん、29歳、最年少ですがどうお考えですか。」

岩田「私はこういう議論をすること自体は非情に良いことだとまず思います。意見の左右は別にしてですね、良いことだと思います。私はこの今のVTRを見ていて、一つの戦後にあった無理な部分、それは平和主義という憲法、平和憲法という思想の欺瞞が暴かれつつあるんだろうと思います。つまり諸国民の公正と信義に信頼していれば我々の平和は安全なのだという考え方を建前にしてきたが、実際には自衛隊と日米安保によって我々の平和は守られてきた。この現実に国民は向き合い始めたということだと思います。」

司会B「国際貢献の活動をされてきた土井さん、いかがですか。」

土井「紛争が起きている現場ですとかに我々もうずっと行ってきていますので、日本は平和でしたけど世界は平和ではなかったんですよね。そういった紛争などが始まってしまったら、武力衝突が始まってしまったらもう本当に悲惨なことになりますので、それを予防するためにどうしたら良いのか、そこの議論は全然深まっていないなというのが、ここ今、現状でもですね、そういう印象を抱きますね。」

司会A「昭和史を見つめてこられた半藤さん。」

半藤「ちょっと今の話と違うんですけど、日本の近代史を勉強してきますと日本の国というのはね、守れない国なんですよ、基本的には。明治維新の近代国家が日本は出来上がってからこのかた、日本の政治家も軍人も、この国をいかにして守ろうかと皆知恵を絞ったんですよ。結局この国は北の端から南の端まで、北海道から沖縄の方まで、すごい海岸線なんですよ。この海岸線の長さは世界で6番目です。アメリカや豪州よりも長いんです。しかも海に面して開け広げなんです。しかも山脈が日本の中央を貫いている。私たち国民は岸辺に住んでいる。こんなに奥行きのない、どこにも逃げようがない海岸線に住んでいる民族はないんですよ。」

司会A「その人々の今の気持ちですね。」

半藤「だから、そういうことが分かっていないから、そう(防衛力強化と)言うんですよ、今の人たちは。」

司会A「えっ!」

半藤「今の人たちは、日本の置かれた地政学的な位置の、日本がいかに守りずらい国なのかということを知らないんですよ、皆さん、勉強していないから。きちっと勉強すればこの国は武力なんかでは守れないんですよ。明治以来、明治、大正、昭和と守ろうと思うから外に出て行ったんです。」

司会A「そうすると、今のこのままの議論だとどこか心配なところがありますか。」

半藤「心配ですよ、もちろん。何も知らないからこの国を武力で守ろうなんていう議論になっているんですから。」

司会A「岩田さん、どう思います。」

岩田「私はそう思いません。武力によって守れると思っています。」

半藤「守れませんよ。」

岩田「戦後60年間、我々が平和であったのは平和憲法があったからではなくて、自衛隊が一生懸命働いていただいたこと、それと強固な日米同盟があった、要するに軍事力があった、ここに尽きていると思います。」

半藤「それはそうですよ。もちろん。それはそれで良いですよ。今のように武力によって国を守ろう、守れると考えている人が多くなっているのは(歴史を)知らないからですよ。」

岩田「武力だけで守れるかどうかは分かりませんが、武力は有効な手段の一つではあると思います。」

司会A「国際貢献の活動をされている伊勢崎さんは、半藤さんの心配をどう受け止めますか。」

伊勢崎「今多分、日本人は右と左に分けるとしたら、どちらも老若男女、全ての人間が自衛に対する渇望が最高潮に達している時期だと思います。それはもうしようがないというか、でそれはなんでかというと、大震災がありましたね。原発事故がありました。放射能の恐怖があった。戦後民主運動として一番大きな反原発、脱原発運動が沸き起こって、結果、止まりませんでしたね。多分、この恐怖感が深層心理に残っていて、次に日本人が考えるのは、これはタカ派の政治家が利用しようと思えば利用できることで、原発施設が狙われる恐怖、これが多分、自衛に対する渇望が止められない状況になっていくと思います。」

宇野「僕はあのVTRちょっと驚きでした。ネトウヨ(ネット右翼)とか、若者が右傾化しているとか言われている、マスコミとかで。僕は寂しい人とか社会的に不遇な人が不安を和らげるためにナショナリストになったり、タカ派の言説にまかれているというイメージを漠然と持っていた。でも今のVTRは全然違いますね。ごく普通の人達がこのままの日本外交で大丈夫かとか、本当に軍隊を今のまま続けて良いのかと真剣に考え始めている。この漠然とした外交に対する不安に対して、保守の人は明確な回答を持っている。改憲して、国軍を作って、重武装化してという回答を持っている。僕は個人としては自民党の改憲案は全然良いとは思わないし、そんなタカ派政策で大丈夫なのと怖い方なんです。でもね、これに対抗するリベラルの人達の処方箋が全然ないんです。なんとなく憲法最高(?)とか、とりあえず反対とかで具体案がない。その差が世論調査にも出ているのではないかと思う。」

司会A「半藤さん、如何ですか。」

半藤「私もそう思っている。私たちが良い処方箋が出せないからだめなんだと思っている。でもね、処方箋というのは右から左へ出るようなものではない。原発の話がありましたが、原発は海岸線に54機もある。これどうするんですか狙われたら。これ防げませんよ。放射能が一気に出てきますよ。」

司会A「ここで一つデータを見ていただきたい。日中両国で、お互いどういう風に相手の国を見ているか、最近調査されたもので画面に数値が出ていますが、「良くない印象」を持っている人が日中双方共に9割に上っている。」

司会A「お互いによくない。伊勢崎さん、いかがですか。」

司会A「お互いによくない。伊勢崎さん、いかがですか。」

伊勢崎「こういう時期に、つまり恐怖を体験して自衛への渇望があるときに、いろんなことが起こると、尖閣問題などとか外交上のチョッカイをお互いにやりだすと民衆が盛り上がる。これはパターン化していて、歴史上でも。こういうものがあると政治家は脅威がある、今ままでのやり方ではだめだと必ず言う。どんな戦争が始まるときも。そうすると、社会に一番大切な憲法を変えなければ今のままではダメだから、こうしなければいけないということになって。最悪の場合は先制攻撃、平和のために先制攻撃することも起きています。」

司会A「岩田さん、いかがですか。そういう懸念。」

岩田「私は改憲論者で、憲法改正を断行すべきだと思います。また、国軍も必要だと考えています。そういう状況になると政治家が利用すると言われましたが、利用ではなくて今のままではいけないんだと国民も思い、政治家も思い、そして変えようとしている。これが現状であろうと思います。」

司会A「土井さん、どう受け取りますか。」

土井「この9割という数字はすごく重要な数字だと思います。これをただ出して見るのではなく、何故これを変えようと思わないのか。半藤さんも仰っておられますが、戦争になったらいけない。予防に最大の力を注がなくてはならない。この9割が日本を嫌いだという中国の世論を変えなくてはいけない。そのためにはやれることが沢山ある。特に中国の民間に働きかける日本のソフトパワーの外交とかやっていない。少しづつはやり始めていますが、まだまだ足りないことが沢山ある。なぜそこに行かないのかというのが私のいつもフラストレーションですね。」

司会A「岡本さん、こういう緊張が高まっている中で、なんらかの衝突が起きないかと心配する声もあるのですが、岡本さんはどう考えていますか。」

岡本「偶発的な軍事衝突の可能性は常に排除できないと思いますね。特に今、尖閣周辺にいる中国、この間レーダー照射事件が、中国の艦船から自衛隊に対してありましたが、乗り組んでいる下士官とか将校は94年以来の江沢民の大変強い反日教育の下で育ってきた世代ですから、日本との武力衝突をどうしても抑止しようという意識が比較的低い人達ですから、これはやっぱり危ないですね。先ほど市民の人達の中で防衛力強化の必要性の認識が高まっているのは、周辺の状況から見れば日本はどんどん危ない状況に置かれていますから当然だと思いますね。それに対して防衛力強化の必要はないという人達は、皆、戦争の時の体験に根差す思い出に戻る訳ですね。ですから私は戦争を日本はまだ総括していない。今、だってあんなことになりようがないのに、しかしどのように今の日本が当時の日本とは違うのか、あの戦争のどこが悪かったのかということを総括しないものだから、あっちの方の人達は依然として防衛力の強化はダメだということになっている。戦争の総括が今はもう必要だと思いますね。」

司会A「まさに世代で考え方が違いますからね。そこには戦争というものをどう総括するのかということがあるかも知れませんね。」

司会A「ニッポンは平和憲法のもと、これまで68年間、一度も戦火を交えずに来ました。しかしですね、今話に出ているように、尖閣諸島のことですとか、北朝鮮の核開発・ミサイルの問題もありますよね。日本の安全保障をめぐる環境が様変わりしている、ということになっている訳ですね。」

司会B「はい、そうした中でニッポンの平和をどう守っていくのかということで、今、日本の防衛力のあり方が大きく問われていると思います。先ほどもお伝えしたように、自衛隊の防衛力を増強したほうが良いという人が増えています。そして市民の方々の討論では防衛力を強化すべきかどうかを巡って非情に議論が白熱して、市民の意見が大きく分かれたんですね、土井さんご自身はその当たりをどうお考えですか。」

土井「まあ分かれるのは、現在日本の置かれた状況、特に中国、北朝鮮と対峙している状況を見れば、しょうがないというか、そういうことなんだろうなと思います。ただ日本人が一致できる点もある。しつこいようですが、戦火を交える軍事力の点よりもっと前に、衝突に至る前。社会状況、日本の今の社会の問題もありますよね、中国の社会もものすごい問題を沢山抱えていて、だからこそ反日、そして場合によっては衝突に向かう世論が盛り上がる状況がある。その予防のために日本の外交力を使うということに関しては、多分皆一致できると思う。そこから始めなくてはいけない。そこの議論を是非始めて欲しい。日本は素晴らしい人権、私の専門とする分野ですが人権、民主主義の基本的なベースがある国、中国や北朝鮮と比べればですね、その点をもっとしっかり全面に出して、北朝鮮や中国の人々の欲する社会を作る手助けをできると思う。それが平和につながると思う。」

土井「まあ分かれるのは、現在日本の置かれた状況、特に中国、北朝鮮と対峙している状況を見れば、しょうがないというか、そういうことなんだろうなと思います。ただ日本人が一致できる点もある。しつこいようですが、戦火を交える軍事力の点よりもっと前に、衝突に至る前。社会状況、日本の今の社会の問題もありますよね、中国の社会もものすごい問題を沢山抱えていて、だからこそ反日、そして場合によっては衝突に向かう世論が盛り上がる状況がある。その予防のために日本の外交力を使うということに関しては、多分皆一致できると思う。そこから始めなくてはいけない。そこの議論を是非始めて欲しい。日本は素晴らしい人権、私の専門とする分野ですが人権、民主主義の基本的なベースがある国、中国や北朝鮮と比べればですね、その点をもっとしっかり全面に出して、北朝鮮や中国の人々の欲する社会を作る手助けをできると思う。それが平和につながると思う。」

司会A「対話のようなことを重要視して交流とか、そういうことなんでしょうか?」

土井「対話だけではないですね。様々な世論に対する働きかけは必要ですね。」

司会A「半藤さん、防衛力を強化すべきだという人は増えています。どうお考えですか。」

半藤「僕は猛反対です。防衛力を強化する必要は全くありません。日本は、いいですか、守れない国だから、日本を守るために過去の歴史は、外へ外へと行って守ったんですよ。防衛線を外に持って行ったんですよ。いいですか、当時の明治の人達も昭和の人達も侵略だとは思っていなかったかも知れません。自分たちの国を守るために外なんですよ。外へ外へと、北ばかりではなく南もそうです。東南アジアの人たちも。ですから日本という国は侵略主義的な国家だと思われているんですよ。日本は自分の国を守りたいために外へ外へと防衛線を引いたんですよ。引かざるを得なかったんですよ。そのためにすごい軍隊を作ったんですよ。それが世界の国々に日本は侵略主義の国家であると見られたんですよ。私たちのリアリズムは、この国は守れないんだから、外交力とか文化力を発揮して、なんとか戦争にもっていかないようにしなければダメなんだということをきちっと認識しなきゃいけないですよ。」

司会A「外交の力が大事だと。」

半藤「そうです。外交の力が一番大事です。」

司会A「その外交の力は戦後どうでしたか。」

半藤「戦後ではなくて、日本は昭和8年に国際連盟から脱退して以来、外交力というのは全く勉強していないですよ。ですから戦争中の外交なんてないですよ。戦後もですね、岡本さんに悪いけど、戦後も6年間は占領下ですよ。やっと独立して昭和27年から戦後日本が始まった。その戦後日本は安保条約の傘のもとにずーっとやってきたんですよ。ですから外交力なしなんですよ。」

司会A「外交力なしという指摘が、岡本さん・・。」

半藤「外交がないということではないですよ、洗練された外交力を日本の国は持っていない、残念ながら。」

岡本「それは耳の痛いところもありますよね。外交戦略をきちっとしたものを持っていたか。でもね、一番正しかったのは、岸信介さんがもう日本中の学生全員が反対した中を日米安保条約を改定して、今の安全の基礎を作ったということだと思うんですね。外交が大事なのはもちろんですね。だけど防衛と外交は二者選択ではなくて、まず外交でやるべきですよね。危なくなった時のセーフティーネットとして防衛力がある、抑止力がある。抑止力とは何かというと、端的に言えば、例えば、横須賀に置いてあるアメリカの第7艦隊ですよ。あれはジョージ・ワシントンという航空母艦を含めて全体が3~4兆円のお金がかかっているんですね。もっとかも知れません。そういう巨額の金を投じた艦隊が日本の首都のすぐ隣に置いてあるということが、周辺諸国に対して自分たちは日本を守るぞという強い決意になっている。だから、仮にどっかの国が日本の自衛隊は怖くないと言って来たって、アメリカと戦争する、アメリカから報復されるのはいやだからどこも日本にチョッカイをださない。そういうメカニズムがある。」

司会A「そういう力があって現実的な外交、対話が成り立ちうるということですね。」

岡本「私はそう思います。」

司会A「伊勢崎さん、どう思われますか」

伊勢崎「ここで気をつけねばいけないのは、先ほどの中で、西側諸国では自分の国を自分の国だけで守るという発想で運営している国はないですね。だから、お仲間を作ろう。それが軍事同盟であり、NATOですね。仲間をつくらないと皆守れない、どの国も。その仲間をどこまで拡げるか、違う仲間と敵対関係にあるのかないのか、仲間自体がどれだけの信頼に足るものなのか、それを見極めないといけない。多分、NATOとか米英は僕の知る限り、(僕もテロとの戦いをアフガニスタンで経験したが)、NATOも米英も苦しんでいる。お仲間のボスが苦しんでいる。その仲間を日本としてどこまで拡げるのか。違う仲間と垣根をとることも日本の役目ではないか。基本的には半藤先生の御意見に賛成ですが。

司会A「多分、徹底的な対話に基づく信頼を基にした外交、それに対して岡本さんは「力もある現実的な話し合い」だと思いますが、どうですか宇野さん。」

宇野「皆さんの議論を聞いていると、テレビを見ている人は保守側の人達の言説に共感する人が多いと思います。実際問題、世論調査もそうだし。何故かと言えば具体案の不足だと思います。保守の人達は軍備の強化という答えを持っている。僕はそれは良いとは思いませんよ。軍備の強化とかいやだな怖いなと思う人たちは、土井さんの言われるように 他のどんなカードで日本の安全を守るのかとか、軍備の強化や憲法改正以外にはこんなアイデアがあるとポジティブな提案が必要。そのためには国家には軍隊が必要だとか防衛力が必要ですという前提に立った上で、じゃあ具体的に日本の安全を守るためにどうしたら良いですかというときに、タカ派憲法をやったり軍備の強化が一択ではないぞと見せていかないと誰も話を聞かないと思う。」

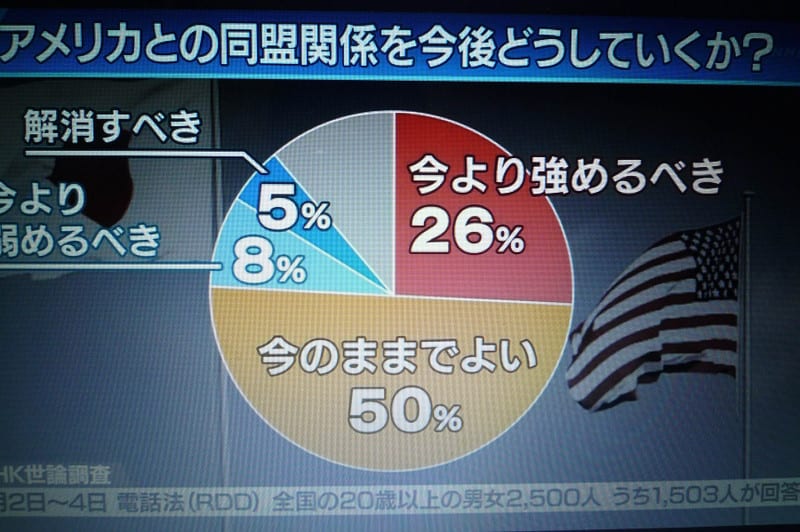

司会A「具体的に平和をどうしていくかを考えるときに、岡本さん、これはアメリカを抜きに議論することはできませんよね。」

岡本「ああ結局ね、いろんな具体的な選択肢、さっき伊勢崎さんも仰ったけど、独力で自分を守るか、どっかの国と一緒に守るか、その二つの選択肢しかないんですね。それでなければもう非武装中立、相手の国が攻めて来たら我々は降参します。これは日本の国民の数%しか指示する人はいない。守らないといけないという現実に立てば、日本が独力で守るためには核武装をしなければならないし、今の自衛隊も3倍くらいにしなければいけない。そんなことは出来ないし、するべきでもないと思いますから、どっかの国と一緒にやっていかねばいけない。じゃあ中国と一緒にやるんですか、ロシアと一緒にやるんですかと言ったら、やはり自由と民主主義という価値を一緒に持っているアメリカしかないと、そういうことだと思います。」

司会A「はい、ここで日米同盟を巡る両国の最新の動き、そしてそれを受けた市民の討論をご覧いただいて、再び話をしようと思います。」