10月11・12日に行った石見旅行の最初のスポット、浜田市国分町の「畳ヶ浦」(2009-10-18掲載)の続きです。

駐車場からトンネルを抜けて海岸に出ました。

平らな岩が、遠くまで続く「畳ケ浦」の海岸は、右手の山に沿って広がっています。

上段の写真と同じ場所から撮った満潮の時の写真です。

駐車場にある観光案内のボランティアの方がいた小屋に掲示されていた写真です。

写真の説明は聞きませんでしたが、二段上の写真を比べると、かなり海水面が高くなっています。

トンネル入口の案内板にあった上空から見た「畳ケ浦」の写真です。

右手上に赤い字で「現在地」とある場所がトンネル入口、その左下にある赤い●印の場所がトンネル出口です。

■「畳ケ浦」の案内文を転記します。

==========================================================================

国指定天然記念物

石見畳ケ浦[いわみたたみがうら]

指定 昭和7年3月25日

畳ケ浦は別名を床の浦[とこのうら]とも呼ばれ、およそ四万九千平方メートルの見事な礫岩[れきがん]・砂岩の海食崖[かいしょくがい]や幾つもの断層がみられます。

波食棚は千畳敷[せんじょうじき]と呼ばれ、江戸時代(1817年)の文献にも景勝地として紹介されています。

千畳敷は砂岩層は、約1600万年前に堆積した砂岩層で、多種類の貝や流木、鯨骨などの化石が含まれています。

また、床面には多数の腰かけ状の丸い石(ノジュール)が並んでいますが、これは貝や植物が溜り、貝の炭酸カルシウムなどによって砂粒が固められ、その後、周辺が浸食を受けて残ったものです。

畳ヶ浦は景観の素晴らしさとともに、地学など学術資料としても大変貴重なものです。

平成21年3月 浜田市教育委員会

==========================================================================

トンネル出口の上を見上げると地層が見えていました。

上段の褐色のきめ細かな地層と、その下に丸い岩が混じった厚い地層が見えます。

トンネル出口のすぐ近くに大きな案内板があり、この図ははその一部です。

上段のトンネル出口から見上げた山の高さは、断層のズレの高さと知り、改めて唖然としました。

■案内板に書かれていた説明文を転記します。

==========================================================================

「断層と千畳敷」

私たちは今、断層の上に立っています。この断層の千畳敷側は大地がずり上がり、さらに波によって平坦に浸食されています。千畳敷ではおよそ1500万年前の海の底を直接観察できます。

大地が動いた後の石見畳ヶ浦

大地の活動(断層)によって、トンネルのある山側がずり上がり(隆起)、千畳敷側はずり下がっています(沈降)。

==========================================================================

トンネル出口の前に広がる海岸、「千畳敷」と呼ばれるようですが、平たい岩の海岸にはたくさんの丸い岩が盛り上がって並んでいます。

この岩は、「ノジュール」と呼ばれているようです。

楽しそうに干潟で遊ぶ親子連れがいました。

良く見ると千畳敷にはノジュールが、直線的に並んでいるようです。

トンネル内に畳ヶ浦の地殻変動を解説する案内板が並び、「ノジュール」の説明文もありました。

下段の図は、ノジュールが出来るプロセスが描かれています。

上段の図は、「畳ヶ浦」の海岸全体に並ぶノジュール列(11列)が描かれています。

■ノジュールの説明文を転記します。

==========================================================================

ノジュール(団塊)

千畳敷でまず目につくのは、リジュールと呼ばれる腰かけ状の丸い岩です。これは貝殻に含まれている炭酸カルシウムなどがとけだして、化石などに集まり、砂岩層中にかたい部分を形成します。その後、かたい部分の周囲が波で浸食されて、丸い岩として顔を出してきたものです。

ノジュール列

ノジュールは地層に平行に入っていますが、地層が地殻変動で傾いてから表面が平坦にけずられますので千畳に並んでみえます。

==========================================================================

千畳敷を山に沿って少し右手に進むと「馬の背」が見えてきます。

有明海に生息するムツゴロウのようでもあり、トカゲのようにも見えます。

最も高い部分は、5mはありそうです。

「馬の背」の最も高い場所に大きな鳥がとまっていました。

トビでしょうか?

数分間同じ場所にとまり続け、近づいても逃げませんでした。

「馬の背」が左手にはるか先まで伸びている様子です。

この長さは、「馬の背」のイメージをはるかに超えており、もと長い「龍」・「蛇」・「トカゲ」なとが適当と思えます。

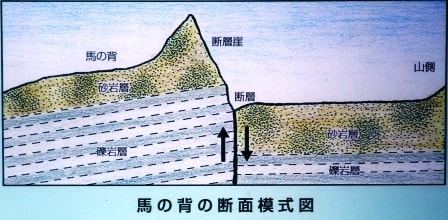

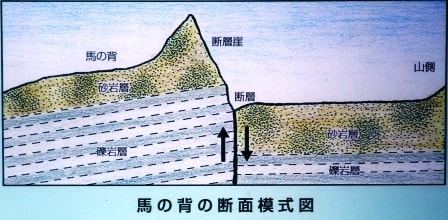

トンネル内の案内板にあった「馬の背の断面模式図」です。

上段にある「馬の背」の写真は、図右の山側から見た景色で、高くなった面が左右に伸びているのは断層面のようです。

■「馬の背」の案内板の説明文です。

==========================================================================

千畳敷の最高峰 馬の背

馬の背は千畳敷の中ほどにあります。周囲の砂岩層よりもかために小高い丘として残りました。馬の背の地層は、断層によって山側の地層よりもせり上がり、海側に傾いています。観察してみてください。

==========================================================================

駐車場からトンネルを抜けて海岸に出ました。

平らな岩が、遠くまで続く「畳ケ浦」の海岸は、右手の山に沿って広がっています。

上段の写真と同じ場所から撮った満潮の時の写真です。

駐車場にある観光案内のボランティアの方がいた小屋に掲示されていた写真です。

写真の説明は聞きませんでしたが、二段上の写真を比べると、かなり海水面が高くなっています。

トンネル入口の案内板にあった上空から見た「畳ケ浦」の写真です。

右手上に赤い字で「現在地」とある場所がトンネル入口、その左下にある赤い●印の場所がトンネル出口です。

■「畳ケ浦」の案内文を転記します。

==========================================================================

国指定天然記念物

石見畳ケ浦[いわみたたみがうら]

指定 昭和7年3月25日

畳ケ浦は別名を床の浦[とこのうら]とも呼ばれ、およそ四万九千平方メートルの見事な礫岩[れきがん]・砂岩の海食崖[かいしょくがい]や幾つもの断層がみられます。

波食棚は千畳敷[せんじょうじき]と呼ばれ、江戸時代(1817年)の文献にも景勝地として紹介されています。

千畳敷は砂岩層は、約1600万年前に堆積した砂岩層で、多種類の貝や流木、鯨骨などの化石が含まれています。

また、床面には多数の腰かけ状の丸い石(ノジュール)が並んでいますが、これは貝や植物が溜り、貝の炭酸カルシウムなどによって砂粒が固められ、その後、周辺が浸食を受けて残ったものです。

畳ヶ浦は景観の素晴らしさとともに、地学など学術資料としても大変貴重なものです。

平成21年3月 浜田市教育委員会

==========================================================================

トンネル出口の上を見上げると地層が見えていました。

上段の褐色のきめ細かな地層と、その下に丸い岩が混じった厚い地層が見えます。

トンネル出口のすぐ近くに大きな案内板があり、この図ははその一部です。

上段のトンネル出口から見上げた山の高さは、断層のズレの高さと知り、改めて唖然としました。

■案内板に書かれていた説明文を転記します。

==========================================================================

「断層と千畳敷」

私たちは今、断層の上に立っています。この断層の千畳敷側は大地がずり上がり、さらに波によって平坦に浸食されています。千畳敷ではおよそ1500万年前の海の底を直接観察できます。

大地が動いた後の石見畳ヶ浦

大地の活動(断層)によって、トンネルのある山側がずり上がり(隆起)、千畳敷側はずり下がっています(沈降)。

==========================================================================

トンネル出口の前に広がる海岸、「千畳敷」と呼ばれるようですが、平たい岩の海岸にはたくさんの丸い岩が盛り上がって並んでいます。

この岩は、「ノジュール」と呼ばれているようです。

楽しそうに干潟で遊ぶ親子連れがいました。

良く見ると千畳敷にはノジュールが、直線的に並んでいるようです。

トンネル内に畳ヶ浦の地殻変動を解説する案内板が並び、「ノジュール」の説明文もありました。

下段の図は、ノジュールが出来るプロセスが描かれています。

上段の図は、「畳ヶ浦」の海岸全体に並ぶノジュール列(11列)が描かれています。

■ノジュールの説明文を転記します。

==========================================================================

ノジュール(団塊)

千畳敷でまず目につくのは、リジュールと呼ばれる腰かけ状の丸い岩です。これは貝殻に含まれている炭酸カルシウムなどがとけだして、化石などに集まり、砂岩層中にかたい部分を形成します。その後、かたい部分の周囲が波で浸食されて、丸い岩として顔を出してきたものです。

ノジュール列

ノジュールは地層に平行に入っていますが、地層が地殻変動で傾いてから表面が平坦にけずられますので千畳に並んでみえます。

==========================================================================

千畳敷を山に沿って少し右手に進むと「馬の背」が見えてきます。

有明海に生息するムツゴロウのようでもあり、トカゲのようにも見えます。

最も高い部分は、5mはありそうです。

「馬の背」の最も高い場所に大きな鳥がとまっていました。

トビでしょうか?

数分間同じ場所にとまり続け、近づいても逃げませんでした。

「馬の背」が左手にはるか先まで伸びている様子です。

この長さは、「馬の背」のイメージをはるかに超えており、もと長い「龍」・「蛇」・「トカゲ」なとが適当と思えます。

トンネル内の案内板にあった「馬の背の断面模式図」です。

上段にある「馬の背」の写真は、図右の山側から見た景色で、高くなった面が左右に伸びているのは断層面のようです。

■「馬の背」の案内板の説明文です。

==========================================================================

千畳敷の最高峰 馬の背

馬の背は千畳敷の中ほどにあります。周囲の砂岩層よりもかために小高い丘として残りました。馬の背の地層は、断層によって山側の地層よりもせり上がり、海側に傾いています。観察してみてください。

==========================================================================