南ドイツ・スイス旅行4日目、「ノイシュヴァンシュタイン城」観光の続きです。

麓のホーエンシュバンガウから、山の中腹にある「ノイシュヴァンシュタイン城」に向かいました。

「マリエン橋」から望む「ノイシュヴァンシュタイン城」の感動の風景です。

おとぎ話の城が現実に見えているように感じるのは、とんがり帽子のような屋根の塔があるせいでしょうか。

垂直にそそりたつ高い断崖の上にこれだけの大きな建物が建てられていることに驚きます。

現代の建築では建物の周囲に足場が組まれていますが、この断崖でどのように建設したのが興味が湧きます。

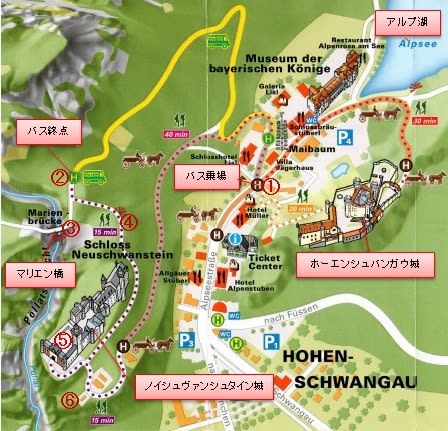

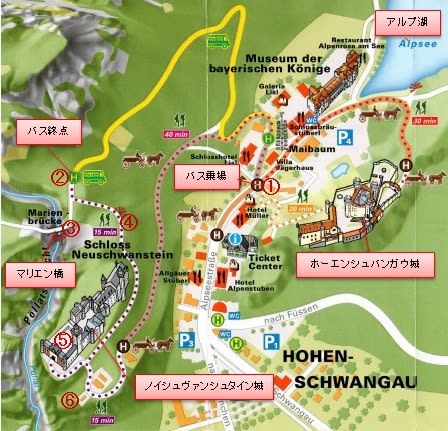

「ノイシュヴァンシュタイン城」のパンフレットに掲載の案内図の一部分です。(地図の方角は南が上です)

麓の「ホーエンシュバンガウ城」そばのバス停から「ノイシュヴァンシュタイン城」を観光したルートを赤丸で囲んだ番号で記し、スポットの名称も表示しており、順に紹介します。

スタート地点のバス停[1]から黄色の道路をバスに乗り、終点[2]で下車、徒歩で「マリエン橋」[3]まで行き、そこで見たのが上段の「ノイシュヴァンシュタイン城」の絶景でした。

バスの終点から山道を少し登ると「マリエン橋」が見えてきます。

写真下段は、道の右側にある橋の案内板の一部分で、橋の図が描かれており、下部のアーチで支える鉄橋のようです。

麓から小型バスで、終点まで10分足らず、そこから「マリエン橋」までは徒歩でほんの数分でした。

冒頭の写真同様、「マリエン橋」から見た「ノイシュヴァンシュタイン城」の風景です。

急峻な渓谷の向こうの岩山の断崖に美しい城がそびえ、その向こうに平原が広がっています。

城の向こうの平原には湖が見られ、城の左側にフォルクゲン湖が広がり、右側に小さなバンヴァルト湖が見えます。

写真下段は、「ノイシュヴァンシュタイン城」の建物の主要な場所名を加えたもので、城内の観光は、向って右の城門から入り、ガイドに案内されて左端の「王座の間」まで進み、最後は建物の向こう側、「階段棟」付近から出たように記憶しています。

「マリエン橋」から「ノイシュヴァンシュタイン城」の下の渓谷を見下ろした風景です。

地図にはこの川には「ペラト」の名称が見られ、後方の山から流れ出る清流を集めた渓谷でした。

写真左下に階段のような歩道が見られ、城の右下の谷川沿いに見える細い道に続いているようです。

谷まで下りて、見上げる城の風景や、渓谷の風景を楽しむのも良いのかも知れません。

「マリエン橋」の真下を見下ろした風景です。

橋の下に滝壷があり、激しく落下する滝も見えます。

「マリエン橋」のたもとの急斜面の岩山にピンクの花が咲いていました。

写真左下は、花を拡大したものですが、トゲは見られませんが、黄色の雄しべや、花の姿などからバラ科の植物のように思われます。

橋を渡り始めたすぐ横の岩山に見られ、「ノイシュヴァンシュタイン城」の絶景と共に、厳しい自然の中に自生するこの美しい花も心に残りました。

「ノイシュヴァンシュタイン城」の城門付近(案内図[5]の付近)から「マリエン橋」を見上げた風景です。

V字型の岩山には鉄骨のアーチ橋「マリエン橋」が架かり、国境に近いことを考えると、後方の高い山には、オーストリアとの国境線が横たわっているのかも知れません。

「マリエン橋」から「ノイシュヴァンシュタイン城」へ向かう途中(案内図[4]の付近)の歩道から見えた麓の風景です。

左端の山裾に「アルプ湖」(案内図右上)、その右にクリーム色の「ホーエンシュバンガウ城」が見られます。

「マリエン橋」から「ノイシュヴァンシュタイン城」へ向かう途中(案内図[4]の付近)の歩道から見えてきた「ノイシュヴァンシュタイン城」の風景です。

写真右上は、二階層ある突出たテラスの部分で、「王座の間」のある場所は、下の階でした。

「王座の間」のテラスからは、「ノイシュヴァンシュタイン城」から南西方向の「アルプ湖」を見下ろすことが出来ます。

「白鳥城」と呼ばれる「ノイシュヴァンシュタイン城」の設計は、建物一番奥の「王座の間」が白鳥が遊ぶ「アルプ湖」を正面に見下ろすよう考えられていたことがうかがわれます。

日本の神社で、神体とする山を正面に仰ぐ社殿を連想します。

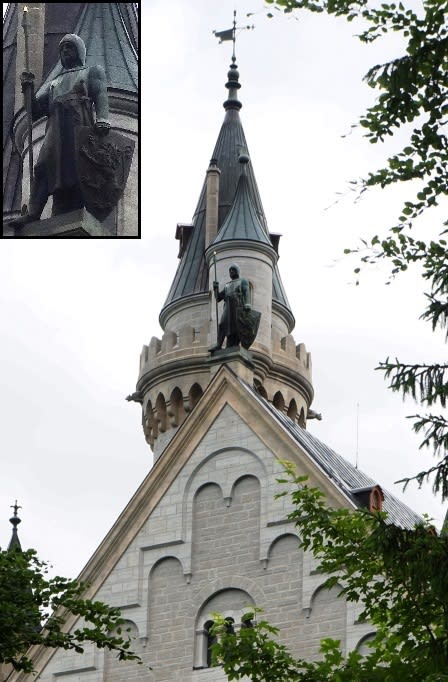

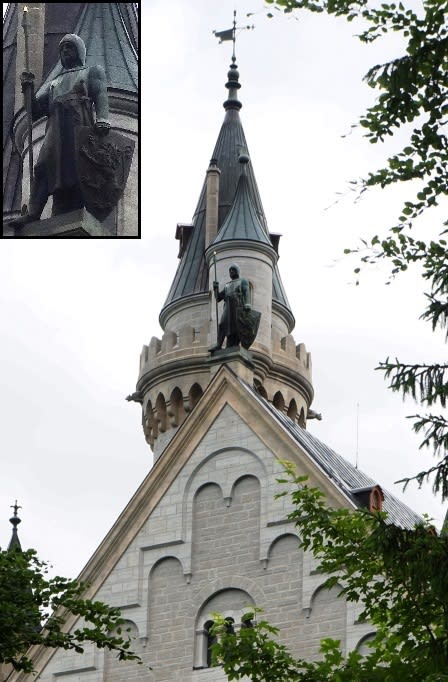

屋根のてっぺんに兵士の像が建てられていました。

兵士の持つ楯に模様が見られ、白鳥ではと拡大して見ましたが、ライオンでした。

優美な建物ですが、威厳ある兵士像に見下ろされているようで、少し緊張感が走ります。

次は、城内の見学です。

麓のホーエンシュバンガウから、山の中腹にある「ノイシュヴァンシュタイン城」に向かいました。

「マリエン橋」から望む「ノイシュヴァンシュタイン城」の感動の風景です。

おとぎ話の城が現実に見えているように感じるのは、とんがり帽子のような屋根の塔があるせいでしょうか。

垂直にそそりたつ高い断崖の上にこれだけの大きな建物が建てられていることに驚きます。

現代の建築では建物の周囲に足場が組まれていますが、この断崖でどのように建設したのが興味が湧きます。

「ノイシュヴァンシュタイン城」のパンフレットに掲載の案内図の一部分です。(地図の方角は南が上です)

麓の「ホーエンシュバンガウ城」そばのバス停から「ノイシュヴァンシュタイン城」を観光したルートを赤丸で囲んだ番号で記し、スポットの名称も表示しており、順に紹介します。

スタート地点のバス停[1]から黄色の道路をバスに乗り、終点[2]で下車、徒歩で「マリエン橋」[3]まで行き、そこで見たのが上段の「ノイシュヴァンシュタイン城」の絶景でした。

バスの終点から山道を少し登ると「マリエン橋」が見えてきます。

写真下段は、道の右側にある橋の案内板の一部分で、橋の図が描かれており、下部のアーチで支える鉄橋のようです。

麓から小型バスで、終点まで10分足らず、そこから「マリエン橋」までは徒歩でほんの数分でした。

冒頭の写真同様、「マリエン橋」から見た「ノイシュヴァンシュタイン城」の風景です。

急峻な渓谷の向こうの岩山の断崖に美しい城がそびえ、その向こうに平原が広がっています。

城の向こうの平原には湖が見られ、城の左側にフォルクゲン湖が広がり、右側に小さなバンヴァルト湖が見えます。

写真下段は、「ノイシュヴァンシュタイン城」の建物の主要な場所名を加えたもので、城内の観光は、向って右の城門から入り、ガイドに案内されて左端の「王座の間」まで進み、最後は建物の向こう側、「階段棟」付近から出たように記憶しています。

「マリエン橋」から「ノイシュヴァンシュタイン城」の下の渓谷を見下ろした風景です。

地図にはこの川には「ペラト」の名称が見られ、後方の山から流れ出る清流を集めた渓谷でした。

写真左下に階段のような歩道が見られ、城の右下の谷川沿いに見える細い道に続いているようです。

谷まで下りて、見上げる城の風景や、渓谷の風景を楽しむのも良いのかも知れません。

「マリエン橋」の真下を見下ろした風景です。

橋の下に滝壷があり、激しく落下する滝も見えます。

「マリエン橋」のたもとの急斜面の岩山にピンクの花が咲いていました。

写真左下は、花を拡大したものですが、トゲは見られませんが、黄色の雄しべや、花の姿などからバラ科の植物のように思われます。

橋を渡り始めたすぐ横の岩山に見られ、「ノイシュヴァンシュタイン城」の絶景と共に、厳しい自然の中に自生するこの美しい花も心に残りました。

「ノイシュヴァンシュタイン城」の城門付近(案内図[5]の付近)から「マリエン橋」を見上げた風景です。

V字型の岩山には鉄骨のアーチ橋「マリエン橋」が架かり、国境に近いことを考えると、後方の高い山には、オーストリアとの国境線が横たわっているのかも知れません。

「マリエン橋」から「ノイシュヴァンシュタイン城」へ向かう途中(案内図[4]の付近)の歩道から見えた麓の風景です。

左端の山裾に「アルプ湖」(案内図右上)、その右にクリーム色の「ホーエンシュバンガウ城」が見られます。

「マリエン橋」から「ノイシュヴァンシュタイン城」へ向かう途中(案内図[4]の付近)の歩道から見えてきた「ノイシュヴァンシュタイン城」の風景です。

写真右上は、二階層ある突出たテラスの部分で、「王座の間」のある場所は、下の階でした。

「王座の間」のテラスからは、「ノイシュヴァンシュタイン城」から南西方向の「アルプ湖」を見下ろすことが出来ます。

「白鳥城」と呼ばれる「ノイシュヴァンシュタイン城」の設計は、建物一番奥の「王座の間」が白鳥が遊ぶ「アルプ湖」を正面に見下ろすよう考えられていたことがうかがわれます。

日本の神社で、神体とする山を正面に仰ぐ社殿を連想します。

屋根のてっぺんに兵士の像が建てられていました。

兵士の持つ楯に模様が見られ、白鳥ではと拡大して見ましたが、ライオンでした。

優美な建物ですが、威厳ある兵士像に見下ろされているようで、少し緊張感が走ります。

次は、城内の見学です。