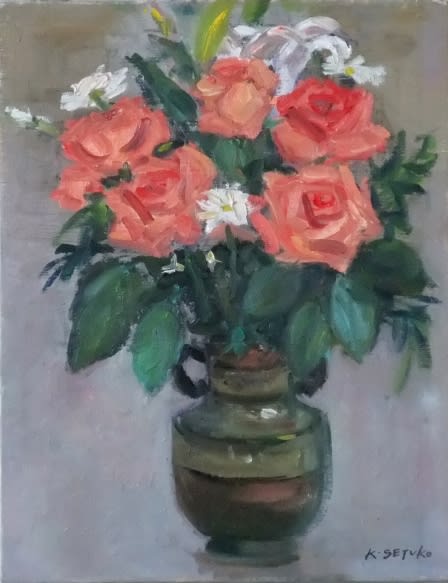

妻の油絵「コスモスの花」です。

コスモスは、毎年好んで描いている花です。

今年は、花や、葉が軽いタッチで表現され、雰囲気がよく出てきました。

ところで、子供の頃にはコスモス以外にダリア、グラジオラス、ケイトウ、ムギワラソウなどの花をよく見ましたが、今ではあまり見かけません。

コスモスだけは、なぜかいまでも多くの人に愛され続けています。

9月、庄原市の「備北丘陵公園」へ行き、撮った白いコスモスの花です。

接写モードで撮ってみました。

満開にはまだまだでしたが、きれいな花がどんどん咲き始めていました。

上段の白いコスモスと同じ場所に咲いていた赤いコスモスです。

色だけでなく、花びらの形も違っています。

上の花と同じ場所に咲いていたピンクのコスモスです。

花びらの間に隙間があります。

このピンクのコスモスも「備北丘陵公園」で撮ったものです。

花の中心が赤く、上のピンクの花とは少し違うようでした。

なぜなのか、花が所々でしおれているのが見えます。

昨年10月上旬、岩手旅行で遠野市の「伝承園」に咲いていたコスモスです。

撮影したことを思い出し、ファイルを開いて見ました。

やはり、色や、形に違いがありました。

上段の写真と違い、花びらの先が丸く、花びらの間隔も離れていません。

又、ピンクの花びらは、中心に近い部分が白くなっています。

この黄色い花も「備北丘陵公園」で撮ったものです。

コスモスに黄色い花が、あると誰かがから聞いたことがあります。

この花が本物の黄色いコスモスかどうかは判りません。

普段、気にせず見ているコスモスの花にも少し関心を持って見るだけで色々な種類があることが分かりました。