隊長の地元:東京都文京区内や近隣を散策する「街歩き」シリーズの第123回は、『御朱印巡り 「湯島聖堂(ゆしませいどう)」』を、お送りします。

2月23日 (水・祝日) に、東京都文京区湯島にあるにある『湯島聖堂』の御朱印を拝受しました。

尚、拝受した御朱印の数は、これで九十二印になりました。詳細は、こちらの「御朱印巡り」記事一覧をご参照下さい 。

“日本の学校教育発祥の地” として知られる「湯島聖堂」を、2014年1月に紹介をしています が、その時には御朱印を頂いていません。

「大成殿」の内部公開日に合わせて御朱印を拝受しに行こうと思っていたのですが、公開は土・日・祝日のみ。土日は用事があるので行けず、2月23日の祝日にやっと拝受出来ました。

前回の記事では、最寄駅のJR総武・中央線 御茶ノ水駅の「聖橋口」からのアクセスを推奨しましたが、今回は、東京メトロ丸ノ内線・御茶ノ水駅「1番出入口」からの行き方を、ご紹介します。尚、「聖橋口」の現状に関しては、後ほど取り上げます。

「外堀通り」を東に向かうと、「聖橋」が見えてきます。

「聖橋」は、昭和2年 (1927) 架橋。関東大震災の復興事業の一つとして完成されました。コンクリート製で、欄干その他は岡山産の花崗岩を使用しています。橋名は東京市が公募しました。「湯島聖堂」と「ニコライ堂」の二つの “聖” を結ぶ橋として命名。

橋の下の歩道は、2021年4月期ドラマ 『リコカツ』 ロケ場所として頻繁に登場しました。普段は歩行者が多い場所なので、深夜にロケをしていたでしょうね。

橋に上がる階段。この階段も、『リコカツ』で使われました。

2016年春より行われた「聖橋長寿命化工事」で、新たな保護コンクリートで橋が覆われました。

丸ノ内線・御茶ノ水駅「1番出入口」から、徒歩約2分で「湯島聖堂正門」に到着。

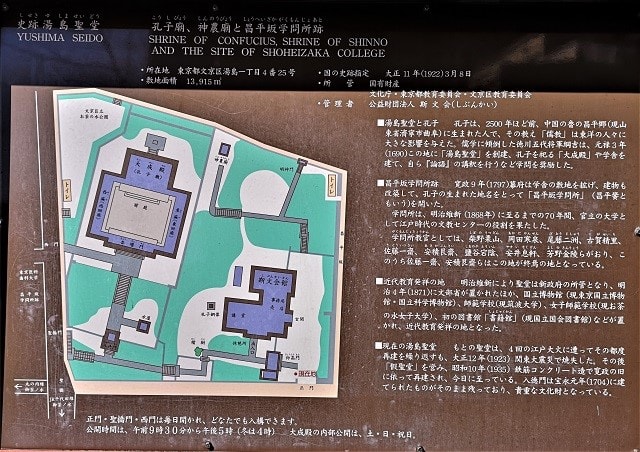

「湯島聖堂」の歴史は、1690年 (元禄3年) 徳川家康の信任が厚かった林羅山が、上野忍が岡 (現在の上野恩賜公園) の私邸内に建てた「先聖殿」が、江戸の聖堂の始まりです。

五代将軍将軍綱吉は、「先聖殿」を湯島の現在地に移転させ「大成殿」と改称して自ら額の字を執筆するなどして、手厚く庇護しました。

家斉の時代に、敷地が拡大され幕府直轄の学校として「昌平坂学問所」としました。

「昌平」とは、孔子(こうし)が生まれた村の名前で、そこからとって「孔子の諸説、儒学を教える学校」の名前となりました。

その後、明治政府は「昌平坂学問所」を接収し、日本近代教育発祥の地と呼ばれるようになりました。

御朱印を頂けるのは、湯島聖堂を維持管理している公益財団法人「斯文会 (しぶんかい)」の事務局です。

事務局がある「斯文会館」の入り口。

入り口を入ると、すぐ右に受付があります。ここで、御朱印を頂けます。コロナ禍で、書き置きの御朱印が多くなっている昨今、御朱印帳に浄書していただけました。

墨書きは、右上側に“つつしんでおがむこと”を意味する「奉拝」の文字。右下に、永遠に人々の模範を示す師“先生”という意味で、儒教を開いた孔子のことをさす「萬世師表(ばんせいしひょう)」の文字。中央には、大きく「湯島聖堂」。左下に、孔子を祀っている霊廟(びょう)を意味する「孔子廟」。左上が、参拝日。

押印は、右上に「湯島聖堂」、右下が「孔子廟」の朱印。中央上に、篆書体(てんしょたい)で、「湯島聖堂」の印判。中央下が、「孔子像」が描かれた円形の朱印。左上に「学問成就」の朱印。

返却して頂いて御朱印帳には、挟み紙(はさみがみ)と一緒に、ポストカードも挟み込まれていました。

御朱印の料金ですが、神社でしたら「初穂料」。仏閣だと「納経料」と呼べばよいのでしょうが、湯島聖堂は儒教なので、どちらでもないので、「授与料」とでも言えばよいでしょうかね、授与料は、300円でした。

斯文会館を出て、正門から入った左手に「仰高門(ぎょうこうもん)」を潜ります。

“仰高” とは、論語の「仰之弥高 (これをあおげばいやたかし)」、即ち聖人の高徳を仰ぎ見るという意味です。扁額の書は、徳川圀順(くにつぐ)によるものと伝えられています。

門を潜った右手の斯文会館の脇に、柑橘類の果実が見えました。

その先にある「孔子銅像」。中華民国(台湾)から寄贈された、世界最大の孔子像です。

孔子像の側に茂っている木が、「楷樹(かいのき)」です。孔子の墓所がある、中国山東省曲阜 (きょくふ) に植えられている名木。

枝・葉が整然としているので、書道の “楷書” の語源ともなったと言われてます。

楷樹の脇の石段を上がります。

石段の右手に、宝永元年(1704)に建造された木造の「入徳門」が現れます。“入徳”とは、聖人の教えで道徳に入るという意味です。

扁額の書は、藤原基輔(もとすけ)と言われています。

★ 続きは、『御朱印巡り 「湯島聖堂」』 (その2)で ★

尚、「隊長のブログ」では、湯島地区に関する記事を、これで40回アップしたことになります。 詳細は、こちらをご参照下さい 。

また、「湯島聖堂」を含むお茶の水 (御茶ノ水) 周辺の建物・お店の地図は、こちらでご覧頂けます 。

==「街歩き」バックナンバー==

http://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/c/c2c437caab6ac1e2be19246ef261eea9

第1回~110回 省略

第111回 2021/1/27 『御朱印巡り「寛永寺根本中堂」』 https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/7c7931580f2a9a64f3ab891cf674221e

第112回 2021/2/4 『御朱印巡り「寛永寺開山堂」』 https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/7273fc604c85b9078ff3e3562b0e31cd

第113回 2021/3/7 『日本100名城巡り「江戸城」』(その1) https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/ff85ea4a7fd1f96f278466f26e39b947

第113回 2021/3/9 『日本100名城巡り「江戸城」』(その2) https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/4646639176823019f301d03026983cd7

第114回 2021/3/8 『御朱印巡り「不忍池辯天堂」』 https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/061f6c3d36ab85344d18bf5cacedcefd

第115回 2021/3/24 『御朱印巡り「清水観音堂」』 https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/593fdab095d31a582c0e7f200adbb667

第116回 2021/3/31 『御朱印巡り「上野東照宮」』(その1)https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/6eb045784c6a2b154046b4a39f5ff634

第116回 2021/4/4 『御朱印巡り「上野東照宮」』(その2)https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/3f047bbbadca4c9f3223559a23a6318a

第117回 2021/4/20 『上野東照宮 第42回 春のぼたん祭』 https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/768227ac641fa43d25d389c875b83d5c

第118回 2021/4/29 『御朱印巡り「上野大仏」』 https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/69f06f1f5988091c98f2bf7b14a09901

第119回 2021/7/10 『「常盤橋」修復完了』 https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/6adb9442428dd533628ca510160eab86

第120回 2021/8/7 『「徳川慶喜終焉の地」と「切支丹屋敷跡」』 https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/270da90976126bb75dfb77f4c45532ee

第121回 2021/9/24 『御朱印巡り「真性寺」』 https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/090b705825d656825f0aa4bcebab9f86

第122回 2021/12/5 『三鷹跨線人道橋』 https://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/007f69a70d672e37ae79663764f83c78

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます