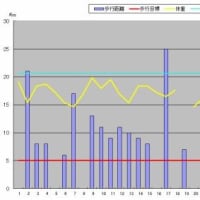

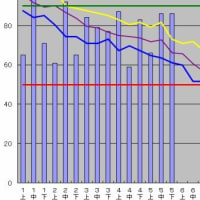

41番目 ~ 70番目 地蔵 歩行月日2013/09/23

歩行時間:9時間14分 休憩時間:1時間46分 延時間:11時間00分

出発時間:6時05分 到着時間:17時05分

歩 数: 48、000歩 GPS距離:35.8km

行程表

静岡駅 0:15> 41番 0:07> 42番 0:07> 43番 0:07> 44番 0:13> 45番 0:15> 46番

0:33> 47番 0:32> 48番 0:13> 49番 0:42> 50番 0:05> 51番 0:50> 52番 0:16> 53番

0:10> 54番 0:05> 55番 0:13> 56番 0:08> 57番 0:20> 58番 0:43> 59番 0:10> 60番

0:08> 61番 0:17> 62番 0:25> 63番 ~0:10>~ 69番 0:45> 70番 0:25> 草薙駅

62番目(38番) 元長寺(新駿河一国)

来迎院の山門を出た所は、かって駿府城に荷を運ぶ小舟が往来していた横内川が流れているはずだが、今は

暗渠になっているのか、その流れは見る事が出来ない。ネットの中には「北街道の中央を川が流れていた」と

書いてある物もあったので確認したかったが聞けそうな人も歩いていない。

北街道を横断して太田町のきよみずさん通りを歩く。道の両側に商店が並び買物客や車が引っ切り無しに通る。

通りの名前がきよみずさん通りとあるので、かっては清水寺の参道だったのかのかもしれない。

同じ参道でも浅間神社の参道はアーケードで洒落た感じだが、こちらは住民相手の下町の商店街だった。

100mも行けば清水寺がありそうな所を左(東)に曲がり、谷津山の北の麓を東に向かう。朝はこの谷津山の

南の山麓を歩いているので、このまま行けば谷津山をほぼ一周したことになる。

元長寺の地蔵堂は参道の入口にあり、そのお堂の柱に「新駿河一国 瓦場町 南無子育延命地蔵願王尊

三十八番 元長寺」の板が張り付けてあった。新駿河一国38番? ここは駿河一国百地蔵の38番のはずだが

新駿河一国とは何なのだ。地蔵堂が違うのだろうか?

だが、お堂の中を覗いてみると、そこには「駿河一国百地蔵第丗八番」の板が立掛けてあった。それにしても

札所の番号が同じ「新駿河一国」とは何なのだろう。

お堂には地蔵尊が馬頭観音と並んで祀られていて、馬頭観音には「明和」の文字が見える。明和なら江戸の

中期で約250年前の石仏だが、その割に痛みが少ない。建立当初からお堂の中で大事に祀られてきたのだろう。

一方地蔵尊は左手に宝珠を持ち右手に錫杖を持つ石造りの立像だが、宝珠を持つ手の下に土台のような物が

付いている。よく見れば錫杖の方も杖は後の石に付いている。

今まで沢山の地蔵尊を見てきたが、この地蔵尊は少し変わっていると思うが、何処が変わっているのかはっきり

しなかった。次のお地蔵さんと比べてみよう。

百地蔵のHPによれば「地蔵尊の背中には、安永九年に瓦場の人々が願主となってこの像を再興したことが記

されている。もとは江戸時代の初め頃、建造中の駿府城の瓦を製造するために、三河国渥美郡から呼び集められ

てこの地で暮らしていた職人たちが、村の鎮守として祀ったものではないだろうか。」とあった。

この辺りの地名が「瓦場」なのは、当時ここで瓦造りをしていたからなのだろう。

元長寺の地蔵堂 馬頭観音と地蔵尊

元長寺の地図

63番目(48番) 長源院(三十三體全角尊)

元長寺の地蔵堂の前の道を東に向かって行くと廃屋のような建物が目に入った。トタン板などが整理されていず

見た目は廃屋だが入口の焼香台はどっしりとして重厚さを感じさせる。新しい注連縄も張ってあるので中を覗いて

見ると、手前中央に左手の平に薬壺を捧げ持ち、右手は施無畏印(せむいいん)の形をしている仏像が祀られて

いた。手にしている物が薬壺なら薬師如来と思うが、髪の形や顔立ちは観音さんのような女性的な感じがする。

その仏像の後ろには、3段6列(仏像の後ろで明確ではなかった)の仏像が安置されていた。

これらの仏像の雰囲気は本尊の同じだが、右手の掌が正面を向いていないで、手刀のような形をしていた。

私の持参した本には、この手の形の事は書いてないが、何と言う印相なのだろう。

お堂の前に石碑があり、そこには「三十三體全角尊」とあったのでネット調べたが分からなかった。

廃屋のようなお堂 三十三體全角尊

三十三體全角尊の地図

廃屋のようなお堂の所を右に曲がり、山の付根に建つ長源院に向かう。

長源院の山門の前には白い石造りの阿吽の像が建ち、山門には「大森山脇 長源禅院」の額が掛かっている

立派な寺だ。それにしても「大森山脇」とは変わった山号だと思ったら、中の案内板には「大森山」となっていた。

これについて百地蔵のHPには「徳川家康が鷹狩の途中、長源院に立ち寄った際、山の麓にある同寺を指して

「山脇へ行け」と言ったという。それ以来、この周辺は「山脇」と呼ばれるようになった。」とあった。

しかしこれだけでは「大森山脇」の説明にはならない。

山門の欄干に龍の彫物があり「山門龍のいわれ」の案内板が建っている。

「旅の僧が手越の里で杖が倒れる方に寺を建立することを決めた。すると杖の先から龍が現れ沓谷の方に飛んで

行った。旅の僧は龍が舞い降り谷津山の麓に寺を建てると決意した。

村人達は僧を助け、山を削り、池を埋めた。ところが一ヶ所だけ水が汲めども汲めども尽きない所があった。

ある日、見慣れる老人がやって来て、村人の柄杓で水を一気に汲み干してしまった。

老人は「我は福老人である」(当山鎮守毘沙門天萬福子聖権現)と言い残して忽然と姿を消してしまった」 だって。

山門にあった龍の彫物の写真を写したが上手く写らなかった。

長源院の山門 長源院の六地蔵

長源院の地図

境内の鐘突堂の周りには、山門前の阿吽の像と同じ作りの羅漢像が何体も置かれている。羅漢像は機械で

彫ったのであろうか、表面は滑らかで細かい表情まで彫りだしている。確かに手作りの石造より出来栄えは

良いだろうが、私には何故か親しみも温かみも感じられない。

長源院の百地蔵は地蔵堂の中に祀られいる厄難除地蔵尊で、地蔵堂を覗いてみると正面に極彩色に彩られた

地蔵像が祀られていた。木製の地蔵尊だという。

長源寺の羅漢像 長源寺の厄除地蔵尊

歩行時間:9時間14分 休憩時間:1時間46分 延時間:11時間00分

出発時間:6時05分 到着時間:17時05分

歩 数: 48、000歩 GPS距離:35.8km

行程表

静岡駅 0:15> 41番 0:07> 42番 0:07> 43番 0:07> 44番 0:13> 45番 0:15> 46番

0:33> 47番 0:32> 48番 0:13> 49番 0:42> 50番 0:05> 51番 0:50> 52番 0:16> 53番

0:10> 54番 0:05> 55番 0:13> 56番 0:08> 57番 0:20> 58番 0:43> 59番 0:10> 60番

0:08> 61番 0:17> 62番 0:25> 63番 ~0:10>~ 69番 0:45> 70番 0:25> 草薙駅

62番目(38番) 元長寺(新駿河一国)

来迎院の山門を出た所は、かって駿府城に荷を運ぶ小舟が往来していた横内川が流れているはずだが、今は

暗渠になっているのか、その流れは見る事が出来ない。ネットの中には「北街道の中央を川が流れていた」と

書いてある物もあったので確認したかったが聞けそうな人も歩いていない。

北街道を横断して太田町のきよみずさん通りを歩く。道の両側に商店が並び買物客や車が引っ切り無しに通る。

通りの名前がきよみずさん通りとあるので、かっては清水寺の参道だったのかのかもしれない。

同じ参道でも浅間神社の参道はアーケードで洒落た感じだが、こちらは住民相手の下町の商店街だった。

100mも行けば清水寺がありそうな所を左(東)に曲がり、谷津山の北の麓を東に向かう。朝はこの谷津山の

南の山麓を歩いているので、このまま行けば谷津山をほぼ一周したことになる。

元長寺の地蔵堂は参道の入口にあり、そのお堂の柱に「新駿河一国 瓦場町 南無子育延命地蔵願王尊

三十八番 元長寺」の板が張り付けてあった。新駿河一国38番? ここは駿河一国百地蔵の38番のはずだが

新駿河一国とは何なのだ。地蔵堂が違うのだろうか?

だが、お堂の中を覗いてみると、そこには「駿河一国百地蔵第丗八番」の板が立掛けてあった。それにしても

札所の番号が同じ「新駿河一国」とは何なのだろう。

お堂には地蔵尊が馬頭観音と並んで祀られていて、馬頭観音には「明和」の文字が見える。明和なら江戸の

中期で約250年前の石仏だが、その割に痛みが少ない。建立当初からお堂の中で大事に祀られてきたのだろう。

一方地蔵尊は左手に宝珠を持ち右手に錫杖を持つ石造りの立像だが、宝珠を持つ手の下に土台のような物が

付いている。よく見れば錫杖の方も杖は後の石に付いている。

今まで沢山の地蔵尊を見てきたが、この地蔵尊は少し変わっていると思うが、何処が変わっているのかはっきり

しなかった。次のお地蔵さんと比べてみよう。

百地蔵のHPによれば「地蔵尊の背中には、安永九年に瓦場の人々が願主となってこの像を再興したことが記

されている。もとは江戸時代の初め頃、建造中の駿府城の瓦を製造するために、三河国渥美郡から呼び集められ

てこの地で暮らしていた職人たちが、村の鎮守として祀ったものではないだろうか。」とあった。

この辺りの地名が「瓦場」なのは、当時ここで瓦造りをしていたからなのだろう。

元長寺の地蔵堂 馬頭観音と地蔵尊

元長寺の地図

63番目(48番) 長源院(三十三體全角尊)

元長寺の地蔵堂の前の道を東に向かって行くと廃屋のような建物が目に入った。トタン板などが整理されていず

見た目は廃屋だが入口の焼香台はどっしりとして重厚さを感じさせる。新しい注連縄も張ってあるので中を覗いて

見ると、手前中央に左手の平に薬壺を捧げ持ち、右手は施無畏印(せむいいん)の形をしている仏像が祀られて

いた。手にしている物が薬壺なら薬師如来と思うが、髪の形や顔立ちは観音さんのような女性的な感じがする。

その仏像の後ろには、3段6列(仏像の後ろで明確ではなかった)の仏像が安置されていた。

これらの仏像の雰囲気は本尊の同じだが、右手の掌が正面を向いていないで、手刀のような形をしていた。

私の持参した本には、この手の形の事は書いてないが、何と言う印相なのだろう。

お堂の前に石碑があり、そこには「三十三體全角尊」とあったのでネット調べたが分からなかった。

廃屋のようなお堂 三十三體全角尊

三十三體全角尊の地図

廃屋のようなお堂の所を右に曲がり、山の付根に建つ長源院に向かう。

長源院の山門の前には白い石造りの阿吽の像が建ち、山門には「大森山脇 長源禅院」の額が掛かっている

立派な寺だ。それにしても「大森山脇」とは変わった山号だと思ったら、中の案内板には「大森山」となっていた。

これについて百地蔵のHPには「徳川家康が鷹狩の途中、長源院に立ち寄った際、山の麓にある同寺を指して

「山脇へ行け」と言ったという。それ以来、この周辺は「山脇」と呼ばれるようになった。」とあった。

しかしこれだけでは「大森山脇」の説明にはならない。

山門の欄干に龍の彫物があり「山門龍のいわれ」の案内板が建っている。

「旅の僧が手越の里で杖が倒れる方に寺を建立することを決めた。すると杖の先から龍が現れ沓谷の方に飛んで

行った。旅の僧は龍が舞い降り谷津山の麓に寺を建てると決意した。

村人達は僧を助け、山を削り、池を埋めた。ところが一ヶ所だけ水が汲めども汲めども尽きない所があった。

ある日、見慣れる老人がやって来て、村人の柄杓で水を一気に汲み干してしまった。

老人は「我は福老人である」(当山鎮守毘沙門天萬福子聖権現)と言い残して忽然と姿を消してしまった」 だって。

山門にあった龍の彫物の写真を写したが上手く写らなかった。

長源院の山門 長源院の六地蔵

長源院の地図

境内の鐘突堂の周りには、山門前の阿吽の像と同じ作りの羅漢像が何体も置かれている。羅漢像は機械で

彫ったのであろうか、表面は滑らかで細かい表情まで彫りだしている。確かに手作りの石造より出来栄えは

良いだろうが、私には何故か親しみも温かみも感じられない。

長源院の百地蔵は地蔵堂の中に祀られいる厄難除地蔵尊で、地蔵堂を覗いてみると正面に極彩色に彩られた

地蔵像が祀られていた。木製の地蔵尊だという。

長源寺の羅漢像 長源寺の厄除地蔵尊

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます