令和6年9月22日(日)

先日、静岡市清水区折戸湾にて津波シェルターに試乗する機会がありました。津波といえば、地震の発生や警報などに基づき、津波避難に対する基本原則は、「海岸からすぐ逃げる」ですが、それとは別の発想で、津波から身を守る手段が披露されました。

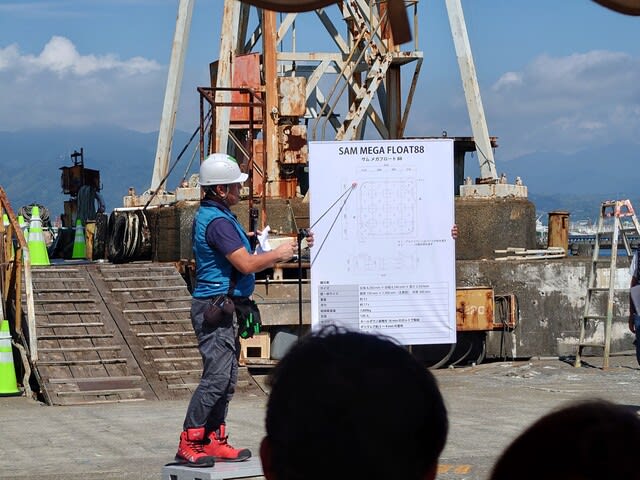

(試乗の様子)

シェルターといえば、津波避難タワーのように頑丈で高いところというイメージがあります。広く考えれば人の命を救うものですから、定着物にこだわらず、津波から命を守ることができればその使命は果たせます。今回は、従来の概念とは異なる体験でした。

簡単に言えば、浮遊するシェルターです。全長および全幅が8.24mの正方形で、高さが2.347mの浮遊体で、最大120人が乗ることができ、トイレが2箇所付いています。これ自体は自走できませんが、引き船により1時間ほど湾内を移動し、波が来ても安定感がありました。

主催者の説明によると、沿岸部に設置されている津波避難タワーは、規模によるが2~6億かかるといわれている。今回提案した浮遊する津波シェルターは、10分の1以下の費用で、大がかりな工事を必要としないため、短期間で設置が可能。

遊休地などを利用して、住宅地のそばに置くことが可能で、特に近くに高台などがない地域において避難時間が短縮できるとしています。

考案者は、水産業が盛んなこの地域で生まれ育ち、子どもの頃から魚の保存容器として使われてきた、発泡スチロールの活用ができないか、その思いを実現したのが今回紹介された津波シェルターでした。

発泡スチロール単体では、強度的な問題が生じるものの、特別な加工を加えて強度を増しています。

今回の開発および実用化にあたっては、千葉大学や東京理科大学を始め、県内大学が参加し、国の防災研究機関も支援しているようで、その関係者とも意見交換することができ、技術的にも後ろ盾を得た津波シェルターであることがうかがえます。

問題は普及ですが、非常時だけで無く、平時の利用も釣り場としての活用なども考えられ、その活用方法などについても提案していきたいと話していました。

静岡県の南海トラフ地震における被害想定では、三保半島を始め、今回試乗させていただいたこの地域が、県内でも甚大な被害が想定されている地域で、そこで生活している関係者からの提案を興味深く体験させていただきました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます