平成28年2月4日(木)

マレーシアの首都クアラルンプールから北へ約170km、車で約3時間の所にあるヤマハエレクトロニックス イポー工場を視察しました。

静岡県西部に本社があるヤマハ株式会社のAV機器事業部の核になる工場として、1991年に設立、現在ではAVレシーバーやデジタルサウンドプロジェクターを中心に、年間100万台近いAV機器の製造を行っています。

(会社の前で記念撮影)

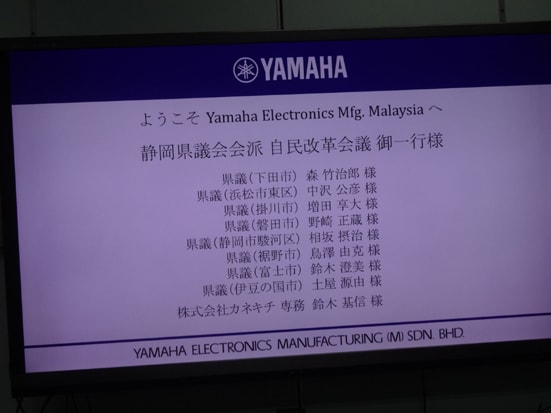

(玄関にはこのような表示で出迎え)

静岡県内にある大手の企業が海外進出し、しかも主力工場が出て行くという事態に、それが日本のものづくりの現実ということを受け止めなければならないと同時に、移転の背景や国内の特に取引先である中小企業への影響。また、研究開発部門も立ち上げ、まさに世界戦力の核となる工場の位置付けや、将来構想がどのようになっているのかについて現地関係者から説明を聞くと同時に、工場内を視察させていただきました。

(事業概要等を企業役員から聞く)

日本人スタッフは9名で、最高責任者や各セクションのとりまとめを担当しています。従業員全体では約1,300名で、正社員は650名、後は期間従業員となります。国籍は、マレーシア人は(マレー系50.2%、インド系7.6%、中華系3.5%)で、インドネシア人32.7%、日本人0.8%、ネパール人3.2%、ベトナム人1.8%の構成です。

従業員の平均年齢は約30%で、マレーシア人は一般的に18歳で就職し、その多くが現在も働き続けていることが、他の製造業にはない希なケースということでした。

一般的に離職しやすいと聞いていたのですが、仕事を継続しやすい環境を会社が実現していることになります。

マレーシアは人口が約3,000万人といわれていますので、求人は大変厳しいといわれています。それを補完するのが同じ言語のインドネシア人となります。

各部門の管理職のほとんどは現地の方々で、部長クラスも現地人が登用されていくということでした。開発に携わるマレーシア人は、国費で日本の大学・大学院で学び、ヤマハの研究部門で3年間の研修を経験している方もいて、いずれ研究開発部門の管理者になっていくだろうと予想しています。

日本の世界に冠たる音響機器メーカーが生産拠点を海外に移し、企業の要となる部門を現地スタッフが担うということは、メイドインジャパンから脱皮していくことにも聞こえます。あえてそのことに触れ将来をどのように見据えているのかお聞きしたところ、「基本はその国のニーズにあったものを、その国の人たちが開発し作ることが理想」と表現しながらも、課題も多いと認識されているようでした。ただ、働く人たちにしてみれば、大変やりがいのある仕事場のようにも感じます。進出先の国民を大切にした企業姿勢に感心させられました。このような企業精神が在り続けていけば、グローバル戦略のなかで日本の位置づけは低下することはないでしょう。ここでは書けませんが、随所に日本の技術やものづくりのノウハウを感じました。この部分は日本の聖域かもしれません。

現地に工場を作る時に現地スタッフの雇用も大切ですが、部品等も現地で調達することも重要と聞きました。進出前に現地調査を行いその目処を立てて進出決定しているとのことでした。

これまで、親会社が海外進出するとその取引先である、例えば部品供給メーカーの下請けも一緒に進出するのが一般的のように聞いていましたが、必ずしもそうではないようです。日本国内の下請け企業の厳しさが透けて見えます。

設立後は、音響機器分野でのトピックスとなる製品づくりを進め、その中には世界的にも優れた製品がいくつも現れています。現在の主力製品もヤマハの音響製品の最高峰であると聞きました。高度な技術を投入した看板製品を海外で生産できる。その同じ場所で新たな主力製品が開発できる能力を身に付ける。しかしその場には日本人がほとんどいない。ものづくり立国日本は、新たな岐路に立っていることを実感しました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます