平成28年4月29日(金)

富士市立博物館が、耐震化リニューアル事業に伴い展示内容も大きく変わり、装い新たに「富士山かぐや姫ミュージアム」として誕生し、その落成式が行われ、テープカットの後には多くの市民で賑わいました。

(開式の前に木遣り保存会がお祝いの発声を)

(テープカットで市民が入場)

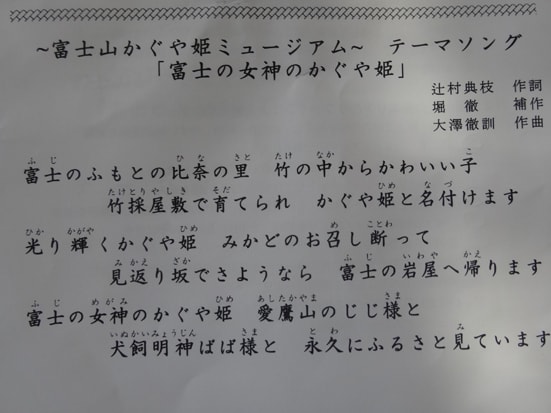

(富士山かぐや姫ミュージアム開設を記念してつくられた、テーマソング)

富士市立博物館は「富士に生きる紙のまちの歴史と文化」をメインテーマに掲げ、岳南地域の歴史と文化、ならびに基幹産業である製紙に関する調査研究・保管・展示・教育普及を目的に昭和56年4月に落成しました。

これだけでは、あたかも「紙の街」「産業」というイメージが強く感じられますが、これ以外にも地域の様々な、その時々の関心事をテーマに、また、県東部地区の博物館と協力して特別展など実施してきました。

例えば、東日本大震災の発生後は、地域の災害史をテーマとして、また、富士山が世界遺産登録された前後には、富士市に構成遺産がないといっても、それに匹敵するような「六所家東泉院」の富士山信仰に関わる調査報告など、広く発信する機関として功績を残してきました。

しかし、耐震性の強度不足や施設の老朽化、展示公開エリアの狭隘などが問題となり、検討委員会を設置して準備を進めてきました。

平成25年6月には、富士山が世界文化遺産に登録され、これに伴う富士山と地域に関連する展示内容の見直しなども盛り込まれました。

新たに「富士山かぐや姫ミュージアム」の愛称を付けた背景には、この博物館が「世界遺産となった富士山の麓」の歴史や文化を色濃く出すこと、そのためには、「構成資産」のあるなしに関わらず、富士山世界文化遺産登録の意義が「信仰と芸術の源泉」と表現しているように、地域に埋没している資源を発掘して、市民が共有し、また内外に発信することで、地域の魅力度を高めようとするものと理解しています。

さらに、一般的に普及している「竹取物語」では、最後のかぐや姫が帰っていくところは「月」ですが、「富士に伝わるかぐや姫伝説」は、「富士山に帰っていく」となっていることから、特色のある物語の背景なども文献の調査で明らかになっており、施設の愛称に「かぐや姫」をつけたことも納得のいくところです。

リニューアルのコンセプトでは、「博物館によるシティプロモーションとそのブランド化を推進」を掲げ、博物館と隣接する広見公園の歴史ゾーンとの一体化や、特別展以外の入場料無料化、博物館の個性を表す名称、富士山世界文化遺産と地域をテーマにした展示などを挙げています。

「展示・公開エリアのリファインによる魅力度アップ」では、展示室・公開エリアの拡大、常設展示を見直し「自然災害史」や「現代的課題」に直結した展示、「富士山信仰と富士のかぐや姫物語」を中核に据えた展示、静岡県と連携し富士宮市に設置される「富士山世界遺産センター」との連携などが盛り込まれました。

(新たな展示、富士山とかぐや姫物語)

(富士のかぐや姫にちなんだ施設を紹介)

(デジタルコンテンツは、新たな感激が)

(富士山周辺の情景を描いた屏風)

(富士山世界文化遺産の意義は「信仰と文化の源泉」。その特設コーナーが設置された)

(文化や信仰の視点で描いた富士山)

(市内の旧家の祭壇を再現。富士山信仰の表れを感じる)

(峰入修行という、富士山信仰の原点)

(12年に一度、富士山頂の鳥居を建て替える富士市岩渕地区の「鳥居興」)

(川合玉堂が描いた富士山)

(横山大観が描いた富士山)

(日米親善大使を象徴する「冨士山三保子」。次のいわれを参考に)

(冨士山三保子について)

(アメリカから送られ、県内の残る人形)

(アメリカから送られた人形達)

これまでは、少し暗いイメージのある施設でしたが、大変魅力のある施設に生まれ変わりました。まずは施設に足を運び、直接目で見て感じてください。富士市の気付かなかった魅力が体験できます。