令和元年11月27日(水)

会派によるミャンマーと日本の経済交流の実態調査に出かけています。今日と明日の二日間ですが、大変厳しい日程の中、精一杯の視察をこなしてきました。

(黄金のパゴダが市内に点在)

(いろいろな宗教が共存する国)

(こんな町並み)

現在、東および東南アジア地域は、米中の経済摩擦などのほか、朝鮮半島の不安定などによる地域情勢の悪化に伴い、日本のアジア地域内での経済活動への影響が懸念されています。かつて、本県からも多くの企業が中国へ進出し、その後は政情の不安定さにより中国の周辺国への脱出が見受けられるようになりました。本県としては、何か現地で問題が生じれば県内に戻ればと考えますが、相手国内での経済活動は、こちらの都合だけで済むものでなく、全くの移転というよりは、従来の国での活動は減少させ、軸足を周辺へずらすというケースが見受けられます。

中国のアジア地域全体への影響力は日増しに強くなり、日本がこれまで果たしてきた貢献が薄れる危険性も出てきました。日本の貢献とは、その国の将来を想定して、経済的にも自立するために必要な技術移転や人材育成など、ハードよりもソフト面での貢献が強みです。しかし、その成果が現れるまでには時間がかかります。

しかし、ハード整備には莫大の資金が必要であり、短期間でその取り組みが目に見えることから、見栄えのする貢献が目立っています。貢献といっても融資や借金を重ねているケースが多く、債務国となって将来に禍根を残すことに警鐘をならす論調も見受けられます。

本県企業はベトナムやタイ、インドネシアなどに進出し、この地域の西の外れとなるミャンマーにも進出するようになりました。私はこの国に一度も行ったことがなく、先に触れたような課題を掲げながらも、今後の発展に注目されている国でもあることから、日本企業の、とりわけ本県企業の進出状況を調査する視察団員の一人として参加させていただきました。

初日は、JETROのヤンゴン事務所、JICAミャンマー事務所、静岡日本語学校などを視察し、ミャンマー駐在の本県関係者との意見交換を行いました。

日本貿易機構(JETRO)ヤンゴン事務所では、所長からミャンマーの投資・ビジネス環境とセクター別動向として、様々なデータを提供いただき、現在は日本企業が続々と進出している現状や課題などについて説明をいただきました。日本は2013年から2014年頃、ミャンマーへの進出の気運が高まる前提条件の現地調査が盛んに行われ、ここ最近になって進出ラッシュになったといいます。ミャンマーは、中国、タイ、ラオス、インド、バングラデシュに周囲を囲まれ、世界人口の約4割である30億人規模の巨大市場に陸路でつながっている特性があります。かつて中国は、戦略的な理由からミャンマーの港から中国までの天然ガスや石油の輸送ルートを確立しました。本来ミャンマーは自国のためのインフラ整備を進めていくべきですが、様々な思惑がこの地に寄せられているのも事実です。日本の支援は相手国の発展を第一に考えており、日本の国際支援の基本でもあります。経済支援でもミャンマー国内の人材教育などに重点を置き、ソフト面での支援が目立ちます。経済支援では、民間の力を欠かすことはできず、日本企業の投資は相手国のために必要なことです。Win-Winの関係を築くことが重要です。進出分野は、建設、流通サービス、工業などが上位を占め、これから発展する国の特徴が現れています。

ミャンマーの人口ピラミッドは、理想的な形であり、かつて同じように言われたベトナムはすでにそのピークを越えたといいます。今後ますます、ミャンマーには注目が集まりそうです。

質疑応答では、電力事情について主力は水力発電ですが、天然ガス資源が発見されたことから、ガス発電による安定化が見込まれている。日本企業をはじめとする海外企業の誘致では、日本とミャンマーの協力により総合特区を設け、工業団地を整備し、本県内企業も進出している。ミャンマー人材育成の日本の役割についてなどをお聞きしました。

(JETROの事務所)

(説明いただいた事務所長)

日本の国際援助を行うJICAでは、日本がミャンマーで果たしてきた役割や、今後の取り組みと課題などをお聞きしました。ミャンマーとは1954年に大戦後の「日本・ビルマ平和条約及び賠償・経済協力協定」を締結し、技術協力が始まりました。1968年に円借款第1号案件供与、1975年に無償資金協力第1号案件供与などを実施するなど、戦後処理をいち早く取り入れています。しかし、1988年の大規模な民主化運動と軍事クーデターが発生したことで、新政権が誕生した2011年までの間は日本からの円借款は凍結しましたが、2011年以降は順調に推移しています。

ミャンマーに対する日本やJICAの協力については、国民の生活向上のため、保健医療、農業・農村開発、基礎教育、少数民族地域支援、防災等を支援しています。また、人材教育・制度整備では、高等教育・産業人材育成、法整備、財政・金融、貿易・投資、観光分野を支援しています。さらに、持続的経済成長では、電力・エネルギー、運輸・交通、上下水道、情報・通信等で支援しており、これだけの広い分野での支援は、国を基礎から立ち上げていくのと同等な支援となります。日本の国際援助では、世界で最も力を入れている国ともいえ、それを現地で支えるJICAの職員数も世界最多ということでした。

(説明いただいた担当者)

JETROやJICAの取り組みを理解して、本県からの企業進出の拡大や人材育成などで協力できるチャンスは大きいと感じています。

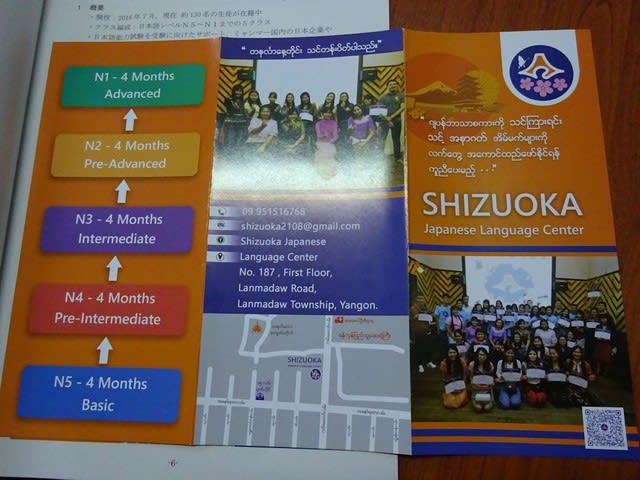

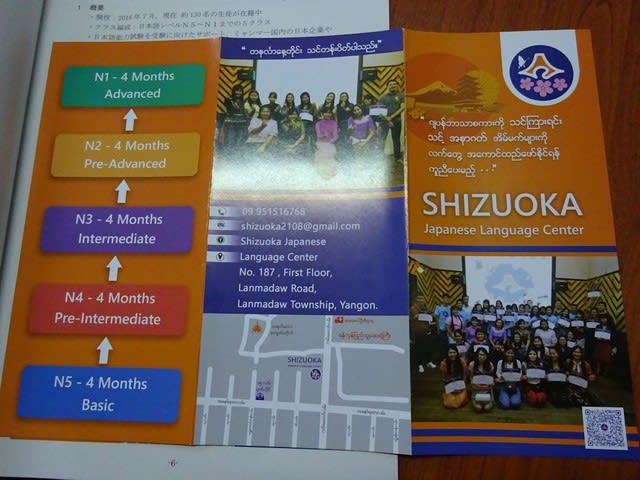

次に訪れた、静岡日本語学校や、MJ―SEDA日本語人材育成コースでは、静岡県内の大学に留学した人や仕事で訪れた人たちなどが、静岡での経験を活かしその魅力を感じつつ、日本との交流拡大を図る取り組みを視察し、意見交換を行いました。

民間レベルでは県内にも彼らを支える支援組織が立ち上がっているケースも見受けられますが、県政の場において、国内での共通課題である人材不足が深厚な問題と捉え、その対策を論じている割には、このように海外から熱いまなざしで見られている、しかも静岡県に縁があった人たちに対して、どう受け皿を構築していくかは喫緊の課題ともいえます。介護人材が話題になっていますが、フィリピンやベトナム以外にも、静岡県との縁で活動しているミャンマーの人たちの熱い思いに心が揺さぶられました。

(静岡日本語学校の校長先生と卒業生たち)

(学校の案内)

(MJ-SEDA日本語人材育成のスタッフ)

夕食時には、今回訪問しているヤンゴン市内で活躍する県内企業関係者をお招きし、本県のミャンマーとの交流の現状や課題などについて、貴重なご意見をいただく機会となりました。

明日は、工業団地に進出した県内企業を視察し、そのまま夜中の便で帰国する予定です。