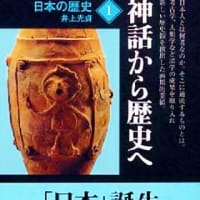

中国大陸や朝鮮半島を経由して、日本列島北西から島伝いに異民族が移住して、彼らの生活習慣や宗教が先住民の暮らしに根付いた頃を「弥生時代の黎明期」とするならば、それ以前の先住民の暮らしは、縄文時代にあったといえるでしょう。紀伊半島の縄文時代の遺跡分布図を見つけましたが、推測通り遺跡は海岸線と紀ノ川(吉野川)に沿っていました。

縄文時代の大阪平野は海で、弥生時代頃までに堆積した土砂によって大阪湾と河内湾~河内湖とが隔てられ、「神武東征」物語に出てくる「草香江」という干潟になり、古墳時代(400年代)に干拓されて現在の平野ができたそうです。ということは、神武東征の時代は弥生時代の出来事となり、紀元前300年代頃ではなかったかと思います。

ちょうどその頃は、中国大陸は戦国時代、中央アジアではアレクサンダー大王がソグディアナやバクトリアを侵略、ペルシャ王国を滅ぼしインドにも進軍していた時代です。戦争で国を失ったソグド人、スキタイ人、ペルシャ人、インド人、中国人、朝鮮人…難民は、どこに向ったのでしょうか。陸続きの大陸は、どこに逃げても落ち着きません。東の辺境の地へ落ち延びた流浪の民の中には、舟を作って島伝いに海を渡って日本列島へたどり着いた集団がいたかもしれません。神武東征の伝説は、そんな異民族が瀬戸内海側の紀伊半島沿岸にやって来た伝承からきているのではないでしょうか。

ユーラシア大陸の東の果てまで生き延びてきた集団は、相当な生命力(生きるのに必要な知恵と能力)を持っていた民族だったと思います。そして、そのような民族は1つや2つではなかったろうと考えます。それぞれの民族集団が日本列島の各地へ散らばって、先住民のいない場所で村を営んだり、先住民族と交わって共同体を作ったり、或は先住民の居住地を力ずくで奪ったりして、日本先住民族と異国人が融合して弥生人となっていったのだと思います。

金剛山の高天原を聖地にした民族は、そうしたハイブリッド民族集団の中でも特に知的で統率力に優れた人たちだったのでは、と想像しました。

ハイブリッド民族集団は、地理的に一番最初に北部九州に住み着いたでしょうし、日本海沿岸(出雲、若狭、敦賀、越など)で王国を築きました。そして日本列島の奥地、瀬戸内海を渡って大阪湾沿岸、淡路島、紀伊半島の紀ノ川沿岸に住み着いた民族が、先住民と融合して氏族となり弥生文化の邑(ムラ)を形成していったのではないでしょうか。

『古事記』の基礎になる日本神話は、天武天皇(大海人皇子)に伝承された物語です。天武天皇を養育した海人(凡海)氏の源流は、現在の福岡市に居を置いた阿曇氏という海人族なので、大海人皇子は海人族の伝説を教えられていたことでしょう。とはいっても、既にハイブリッドになっていた海人族ですから、伝説もごった煮状態だったのではないでしょうか。ただ、凡海氏に近い伝説――淡路島の伝承(オノゴロ島とイザナギとイザナミ)、高天原の神々(アマテラスオオミカミとスサノオやタカミムスヒノカミ、アメノウズメなど)の物語は、大海人皇子から稗田阿礼への直伝の神話だったのではないかと思います。少なくとも、海に関係する神話は大海人皇子の所有する海人族の神話で、ほかは、稗田阿礼が稗田集落という土地柄から、伝え知っていた逸話を合わせたものではないか、というのが私が辿り着いた結論です。

そこに、付け足したように「~というのは、いまの出雲の国の○○である」だの「これが今の草薙の大刀である」だの「このホオリノミコトのまたの名をアマツヒコヒコホホデミノミコトという」などという文言は、バラバラだった神話を天皇の皇祖神に繋げるために、『古事記』を編纂する時点で創作されたものだと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます