前に、疎開者として幾分の虐めに遭ったことを書きましたね。

あれはやはり、当時の農山村と都市との落差や差異が現在よりもはるかに隔絶していたことにもよるものだと思います。

今のように情報や物資が平準化してはいなかったせいで、田舎の人達から見たら、都会者は貧富にかかわりなく衣服や仕草、言葉付きなどがチャラチャラして見えたのだろうと思います。そして、都会人にはどこか田舎を見下す視線もあったと思います。「田舎者」という蔑視の言葉もまだ生きていました。

その都会人がいまや行き場を失い、住み家を求め、食を乞うことになったのですから、そこには何がしかの軋轢があっても当然だったと思います。

しかし、それでも子供のいいところで、学校へ行くようになり、毎日顔を合わせるうちに何人かの友だちもでき、すっかり馴染むことができるようになりました。

ですから、もう遠慮することもなく一丁前に喧嘩などもしたりするようになりました。

六の実父と実母 背後のコピーは1935(昭和10)年ごろの結婚式とその前後

そんなある日のこと、やはり喧嘩をしました。といっても口喧嘩なのですが、最後に相手の口から「貰われ子!」という言葉がでました。どうやらそれは悪態の一種だということはわかったのですが、その意味するところがわかりません。ですから私には何の打撃にもなりませんでした。

それでも一応、家に帰ってから、母に、こんなこといわれたけれどと報告しました。

すると母は、しばらくもじもじしていましたがやがて意を決したように次のように話してくれました。それを話す母の目が潤んでいて、しかも、私の反応が怖いのか妙に目をそらせていたのをいまでも覚えています。国民学校一年生の時のことです。

その話によると、私は満州に出征している父と、この眼の前の母との実子ではないこと、私の実母は私を産んで一週間ほど後に天に召されたこと、また実父は私とふたつ上の姉を男手ひとつで育てることができず、それぞれ別のところへ里子に出したこと、その実父も昨年(1944=昭和19年)に戦死しているとのことでした。

私の疎開先は母の縁故によるものでしたから、年上の従姉妹たちがいて、当然その子たちはそれを知っているので、学校で話したのだろうと思います。

私にとっては青天の霹靂でしたが、かといってそれが私の生活にどう関わるのかはさっぱりわかりません。実父も実母もまったく知らない私にとっては、ここにいる母と一緒に父の帰還を待つ以外にないのです。

もうその頃には満州へ行った父の生死すら不詳で、どうやら部隊ごとソ連軍によってシベリアに抑留されたようだというだけで、その帰還の見通しもまったくわかりませんでした。

ですから、戦争未亡人同然の母にとっては、ただでさえ心細いところへもってきて、そんな話を打ち明けねばならなかったのはとても不安で辛かっただろうと思います。

子供心にそれがわかりました。ですから、その後は一切それに触れず、これまで通りに振舞っていました。それに、童話などで読む「継子いじめ」に相当する事実や記憶は全くなく、逆に可愛がってくれた記憶しかありませんでしたから、いままでどおりが自然だったのです。

学校ではその後もいわれたことがありましたが、それが私にとって何の痛みにもなっていないことがわかったのか、そのうちにいわれないようになりました。

実父 1943(昭和18)年、戦地へ出動の日に これが残された最後の写真

その後も、それを意識したことはほとんどありませんでした。

むしろ、無理やり意識させられたのは高校生になってからです。

私は商業高校に通っていたのですが、当時の実業高校はそこを卒業したら就職というのがほぼ通常でした。そしてその就職先のトップクラスは、商業高校では商社や銀行でした。

しかし、一年の時、担任から、「六君、きみはいくら勉強してもそうしたところへの就職は難しいよ」といわれました。その当時は、片親や実子ではないということが就職時のハンディになることは当たり前だったのです。ですから、その教師も決して意地悪でいったのではなく、リアルで残酷な現実を教えてくれたのでした。

私が「寄らば大樹のもと」のような思考から吹っ切れたのはそれがあったからかもしれません。そして、それは権威への疑問、権威が秘めているある種の残酷さへの目覚めでもありました。

養父母と私 1944(昭和19)年夏、召集令状が来たとき

みんな目がつり上がっているのは写真屋の修整のたまもの

話が飛びました。

母と私はその後も、そんなことはなかったかのように父を待ち続けました。母はその器用さを利用して編み物の内職をしていました。編み機などというものはありませんでしたから、すべて手編みです。

新しい毛糸の場合もありましたが、古い編み物をほどいて、今でいうリフォームもしていました。私の役割は、毛糸のカセをもって母が玉に巻くのを手伝うことでした。

あれってただ両手にかけてじっとしていればいいわけではありませんよ。相手の巻くリズムに合わせてこちらも程よく手を動かし糸がスムーズに出てゆくようにしなければならないのです。その両者のタイミングが合ったとき作業は早く進みます。

疲れた母の肩たたきもしました。そんなときは歌を唄いました。「リンゴの唄」は調子が良くて肩叩きによく合いました。「異国の丘」はややリズムが違うのですが、還らぬ父を思う二人の共通した思いがありましたからこれもよく歌いました。

父は1948(昭和23)年春、帰還できました。

「貰われ子」の件は私からは何もいいませんでした。おそらく母は話したのでしょうが、父もそれには触れませんでした。

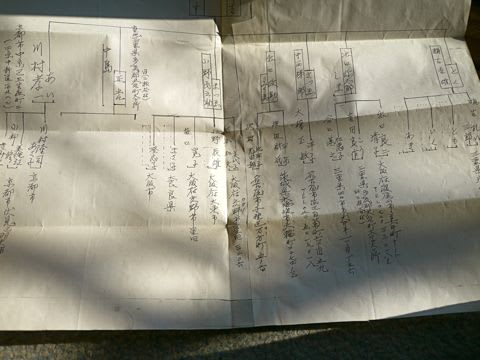

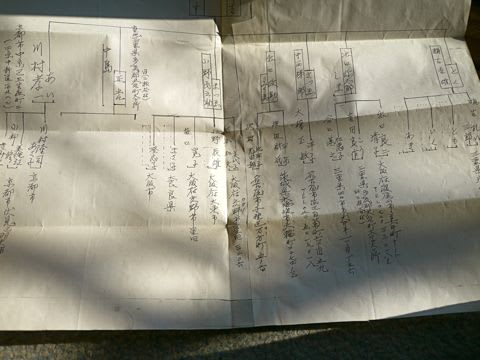

生家の家系図 左の余白に姉と私が入るはずだが除外されている

私は二人の父のうち、一方はビルマ(現ミャンマー)のインパール作戦で失い、もう一方はソ満国境でのソ連軍の参戦で、もう一日敗戦が延びたら戦死は必至という事態を何とか切り抜け、その後、極寒のシベリアでの重労働に耐えてきたのでした。

その意味ではともに戦争に翻弄されたといえます。

もちろん、一方的に被害者面をしようとは思いません。

双方ともに、たとえ命令とはいえ外地へでかけ、加害者側の一員でもあったわけですから。

次回は、今では珍しい軍事郵便の写真なども載せてみたいと思います。

《追記》ほかへ里子に出された姉とは、私が40歳を過ぎた頃、向こうが探しだしてくれて再会することができました。姉のほうが私よりつらい思いをしたようですが、それでも、私がいうのは変ですが、いい女性になっていました。

私の養父や養母は、私の姉であるということでまるで自分の娘であるかのようにいろいろ可愛がってくれました。その二人が亡くなって以降、地理的に遠くにいることもあってやや疎遠になってはいますが、手紙や電話、盆・暮れのやり取りは続いています。

上に掲載した実父や実母の写真は、その再会時、姉が呉れたり、あるいは見せてくれたものをコピーをしたものです。

あれはやはり、当時の農山村と都市との落差や差異が現在よりもはるかに隔絶していたことにもよるものだと思います。

今のように情報や物資が平準化してはいなかったせいで、田舎の人達から見たら、都会者は貧富にかかわりなく衣服や仕草、言葉付きなどがチャラチャラして見えたのだろうと思います。そして、都会人にはどこか田舎を見下す視線もあったと思います。「田舎者」という蔑視の言葉もまだ生きていました。

その都会人がいまや行き場を失い、住み家を求め、食を乞うことになったのですから、そこには何がしかの軋轢があっても当然だったと思います。

しかし、それでも子供のいいところで、学校へ行くようになり、毎日顔を合わせるうちに何人かの友だちもでき、すっかり馴染むことができるようになりました。

ですから、もう遠慮することもなく一丁前に喧嘩などもしたりするようになりました。

六の実父と実母 背後のコピーは1935(昭和10)年ごろの結婚式とその前後

そんなある日のこと、やはり喧嘩をしました。といっても口喧嘩なのですが、最後に相手の口から「貰われ子!」という言葉がでました。どうやらそれは悪態の一種だということはわかったのですが、その意味するところがわかりません。ですから私には何の打撃にもなりませんでした。

それでも一応、家に帰ってから、母に、こんなこといわれたけれどと報告しました。

すると母は、しばらくもじもじしていましたがやがて意を決したように次のように話してくれました。それを話す母の目が潤んでいて、しかも、私の反応が怖いのか妙に目をそらせていたのをいまでも覚えています。国民学校一年生の時のことです。

その話によると、私は満州に出征している父と、この眼の前の母との実子ではないこと、私の実母は私を産んで一週間ほど後に天に召されたこと、また実父は私とふたつ上の姉を男手ひとつで育てることができず、それぞれ別のところへ里子に出したこと、その実父も昨年(1944=昭和19年)に戦死しているとのことでした。

私の疎開先は母の縁故によるものでしたから、年上の従姉妹たちがいて、当然その子たちはそれを知っているので、学校で話したのだろうと思います。

私にとっては青天の霹靂でしたが、かといってそれが私の生活にどう関わるのかはさっぱりわかりません。実父も実母もまったく知らない私にとっては、ここにいる母と一緒に父の帰還を待つ以外にないのです。

もうその頃には満州へ行った父の生死すら不詳で、どうやら部隊ごとソ連軍によってシベリアに抑留されたようだというだけで、その帰還の見通しもまったくわかりませんでした。

ですから、戦争未亡人同然の母にとっては、ただでさえ心細いところへもってきて、そんな話を打ち明けねばならなかったのはとても不安で辛かっただろうと思います。

子供心にそれがわかりました。ですから、その後は一切それに触れず、これまで通りに振舞っていました。それに、童話などで読む「継子いじめ」に相当する事実や記憶は全くなく、逆に可愛がってくれた記憶しかありませんでしたから、いままでどおりが自然だったのです。

学校ではその後もいわれたことがありましたが、それが私にとって何の痛みにもなっていないことがわかったのか、そのうちにいわれないようになりました。

実父 1943(昭和18)年、戦地へ出動の日に これが残された最後の写真

その後も、それを意識したことはほとんどありませんでした。

むしろ、無理やり意識させられたのは高校生になってからです。

私は商業高校に通っていたのですが、当時の実業高校はそこを卒業したら就職というのがほぼ通常でした。そしてその就職先のトップクラスは、商業高校では商社や銀行でした。

しかし、一年の時、担任から、「六君、きみはいくら勉強してもそうしたところへの就職は難しいよ」といわれました。その当時は、片親や実子ではないということが就職時のハンディになることは当たり前だったのです。ですから、その教師も決して意地悪でいったのではなく、リアルで残酷な現実を教えてくれたのでした。

私が「寄らば大樹のもと」のような思考から吹っ切れたのはそれがあったからかもしれません。そして、それは権威への疑問、権威が秘めているある種の残酷さへの目覚めでもありました。

養父母と私 1944(昭和19)年夏、召集令状が来たとき

みんな目がつり上がっているのは写真屋の修整のたまもの

話が飛びました。

母と私はその後も、そんなことはなかったかのように父を待ち続けました。母はその器用さを利用して編み物の内職をしていました。編み機などというものはありませんでしたから、すべて手編みです。

新しい毛糸の場合もありましたが、古い編み物をほどいて、今でいうリフォームもしていました。私の役割は、毛糸のカセをもって母が玉に巻くのを手伝うことでした。

あれってただ両手にかけてじっとしていればいいわけではありませんよ。相手の巻くリズムに合わせてこちらも程よく手を動かし糸がスムーズに出てゆくようにしなければならないのです。その両者のタイミングが合ったとき作業は早く進みます。

疲れた母の肩たたきもしました。そんなときは歌を唄いました。「リンゴの唄」は調子が良くて肩叩きによく合いました。「異国の丘」はややリズムが違うのですが、還らぬ父を思う二人の共通した思いがありましたからこれもよく歌いました。

父は1948(昭和23)年春、帰還できました。

「貰われ子」の件は私からは何もいいませんでした。おそらく母は話したのでしょうが、父もそれには触れませんでした。

生家の家系図 左の余白に姉と私が入るはずだが除外されている

私は二人の父のうち、一方はビルマ(現ミャンマー)のインパール作戦で失い、もう一方はソ満国境でのソ連軍の参戦で、もう一日敗戦が延びたら戦死は必至という事態を何とか切り抜け、その後、極寒のシベリアでの重労働に耐えてきたのでした。

その意味ではともに戦争に翻弄されたといえます。

もちろん、一方的に被害者面をしようとは思いません。

双方ともに、たとえ命令とはいえ外地へでかけ、加害者側の一員でもあったわけですから。

次回は、今では珍しい軍事郵便の写真なども載せてみたいと思います。

《追記》ほかへ里子に出された姉とは、私が40歳を過ぎた頃、向こうが探しだしてくれて再会することができました。姉のほうが私よりつらい思いをしたようですが、それでも、私がいうのは変ですが、いい女性になっていました。

私の養父や養母は、私の姉であるということでまるで自分の娘であるかのようにいろいろ可愛がってくれました。その二人が亡くなって以降、地理的に遠くにいることもあってやや疎遠になってはいますが、手紙や電話、盆・暮れのやり取りは続いています。

上に掲載した実父や実母の写真は、その再会時、姉が呉れたり、あるいは見せてくれたものをコピーをしたものです。

「もらい子だと近所の人から容赦なく指さされましたが、私は親の前では、そんなこと露知らない顔の演技をし通しました」。

同様のことを福田定良(哲学者)も言っていますが、付け足して曰く「だから、ほとほと疲れました」。

小生も、知らぬ顔して疲れたかったのですが、祖父が人前かまわずあからさまな呼び方をするものですから、ひねくれた上目使いのこんな人間になってしまいました。

前にも少しお伺いしましたが、私の場合と少なからずご事情が違っていらっしゃったようですね。その意味では私のほうが恵まれていたかもしれませんが、上目遣いにしろ横目にしろ、自分のこの世での居場所をどう見出してゆくのかを否が応でも考えさせられたという点では共通するものがあるのかもしれません。