今日はアメリカ時間での真珠湾攻撃の日なので、

アメリカ軍とアメリカについてお話しします。(なんでだ)

キャッスル航空博物館のHPでは「現在のプロジェクト」というページで

今レストアして展示準備をしている航空機の写真が見られたり、

「未来のプロジェクト」として、これから展示する予定の機を紹介していたり、

さらには今後のハンガー(格納庫)設置予定キャンペーンとして、

現在屋外展示されている航空機のほとんどを屋内に、天井から吊るしたりして

劇的に展示するという計画があります。

ページを見ていただいた方は、そのどのページにもドネート、つまり

寄付をするための窓口が設けられているのがお分かりでしょう。

こういった博物館が個人大口のスポンサーによる寄付で成り立っているのは

アメリカでは当たり前の現象なのです。

先日はニューギニアで取得された零戦のレストア、里帰り、日本での維持、

これ全て篤志による寄附を募るもその進捗状態ははかばかしくない 、

ということを話題としましたが、 そのときにも少し触れた、

鹿屋の航空基地にある、世界でたった一機現存する二式大艇は、

アメリカから引き取るときに金銭面で難航し、

船舶振興会の笹川良一が乗り出して何とか引き取ることができたものです。

(引き取らなければ廃棄処分になるところだった)

その後も「船の博物館」が民主党の仕分けで機体の管理をできなくなり、

現在の鹿屋で安住の地を得たのはいいのだけど、

屋外展示のため劣化する一方。

ここに展示してある全ての航空機は雨ざらしで、

どういうわけかメンテナンスも海上自衛隊がやっているらしいのです。

アメリカのように大々的に寄付を募り、大口の法人寄付に対しては

スポンサーを明記して宣伝するようにすれば企業としても広告となる、

とわたしはかねがねここでも何度か語ってきたのですが、

先日の里帰り零戦に対する世間の動きを見て、

たとえそういうことができるようになったとしても、おそらく

維持に足るほどの喜捨?は集まらないような気がしました。

アメリカの民間団体が保持している零戦などの旧日本軍機も、今までの例から

「日本に帰したらサビだらけに放置して屑にしてしまうから」

という理由で日本には決して戻ってこなかったと言います。

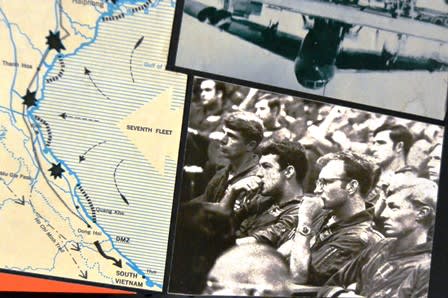

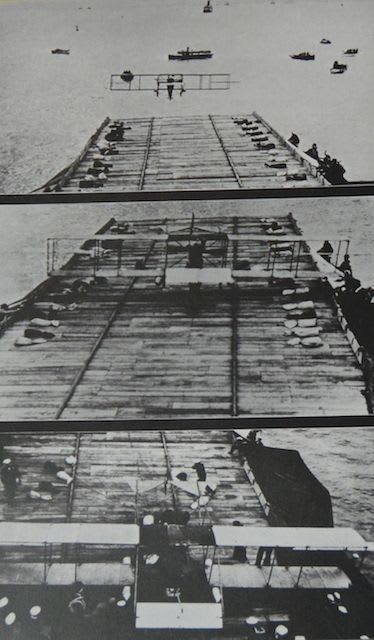

これは、おそらくレイテ湾海戦を描いているのではないかと思うのですが、

うっかり説明を撮り損なったのでわかりません。

地形から見てスリガオ海峡の海戦かな、と。(適当です)

「頭上の敵機」ですっかりおなじみのB-25ミッチェルが、

今弾薬庫をぱかっと開いて投弾した瞬間。

ノーズのこれでもかな搭載銃が実に下品な飛行機ですね。(偏見)

この絵、勿論アメリカ人が描いたわけですが、だからといって

やられている飛行機が皆日本機、というような小さい印象操作はしません。

このあたりがどこかの国とは違うところです。

下で火を吹いているB-25はあきらかに冒頭の零戦にやられています。

まあ、下の方で撃沈されているのは間違いなく日本のフネですが。

これもうっかり説明文を確かめるのを忘れたので、詳細はわかりません。

わざわざマネキンまで置いて再現したいくらい大事なことに違いありません。

ラバウルとか、南洋に侵攻したアメリカ軍かな?

あんなところに行かされる将兵もたまったもんじゃありませんが、

あなたたちアメリカ人はまだ補給が途絶えなかっただけましだったのよ?

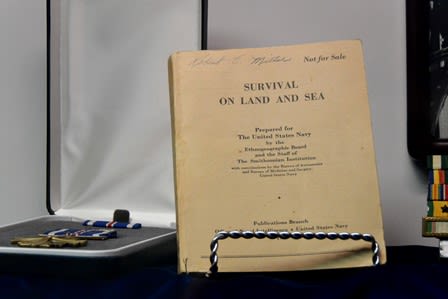

「サバイバル・オン・ランド・アンド・シー」

僻地に駐留する予定の米海軍の皆さんには、このようなサバイバルブックが

わざわざスミソニアン協会から手渡されていたことでもあるし。

ちなみにこの「エスノジオグラフィック」というのは

「エスノグラフィー」(民俗学)と「ジオグラフィー」(地理)の造語でしょう。

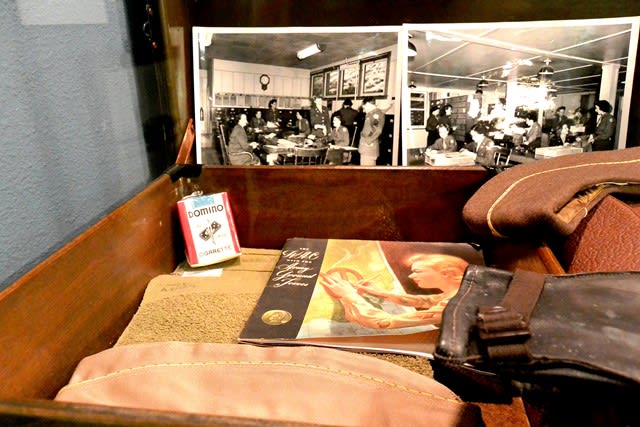

いわゆる「ヴェテラン」のちょっとした懐古コーナー。

第二次世界大戦と朝鮮戦争のヴェテランであるミラーさんの遺品と、

当時乗っていた航空機(トムキャット、コルセアなど)の写真の展示です。

軍人グッズも寄付した人の写真付きで飾ってあります。

映画でおなじみの「軍帽の上からヘッドフォン」ですが、

このヘッドフォンを「クラッシャー・キャップ」(帽潰し)

といったそうで。

ダレスバッグはW.S.L.の頭文字入りです。

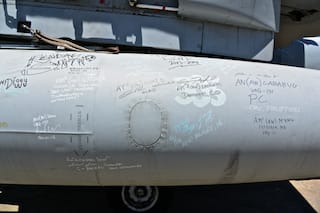

ヴェトナムからの手紙・・?

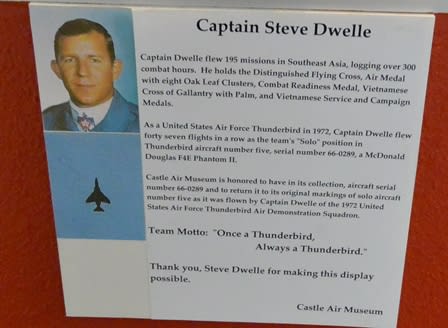

サンダーバード、というとアメリカのエアアクロバットチームですが、

このスティーブ・ドゥエル大尉は、ヴェトナム戦争のヴェテランで、かつ

チームのソロポジションを47フライト務めました。

ここに展示してあるのはドゥエル大尉のサンダーバード時代の装備品で、

バッグには

「キャプテン ドゥエル ソロ」

と描いてあります。

サンダーバードは2004年、百里基地と浜松基地の航空祭に来日しましたが、

いずれも雨が降って飛行展示をせず帰ったというので語り種となっているそうです。

サンダーバードのモットーは

「Once a Thunderbird, Always a Thunderbird」

ん?どこかで聞きましたねこの台詞。

第一次世界大戦二三戦したヴェテランの遺品が本人の遺族によって

寄贈されたようです。

この手榴弾はピンを抜いたら使える?

ガスマスクは「塹壕」とともに、第一次世界大戦の象徴です。

この鉄兜は左イギリス軍、右ドイツ軍のものだと思います。

J.R.Pearson Jr.と書かれたトランクには、まだゴーグルや下着が納められたまま。

靴下は官品ではないようですが、黄色がカーキのアクセントとしてはイケてます。

この色をカーキ、と何の疑いもなく読んでいたわたしですが、ある日、

「それは新鮮だ」(つまり全くの間違い)と言われました。

言われて初めて気づいたのですが、我が自衛隊ではこの色をカーキと言わず、

オリーブドラブ色、略してOD色と呼んでいることを知りました。

この「カーキ セット」は、カミソリのジレット社が、戦地の将兵用に

グルーミングセットをカーキ、つまり軍服の色に合わせたケースに内蔵し、

軍に調達したものと思われます。

分解できるカミソリに、ケースはおそらく替え刃入れだと思われます。

ジレット社も戦争に参加してたんですね。

向こうにちらっと見えるのはソーイングセットです。

自衛隊でも入隊して最初にするのがお裁縫、つまり自分の階級だの名前を

縫い付ける仕事なのだそうですが、アメリカでも事情は同じ。

写真はLST703というタンカーで、左はライフベスト。

このフネについて調べていて知ったのですが、アメリカではこういった

艦船に乗っていた生存者がアクセスして、自分で連絡先を書き込む、

「同窓会ページ」のようなサイトが存在します。

このタンカーの場合、生存していてかつこのサイトを見つけることができ、

名前を登録したのはわずか6人だけのようですが(そのうちeメール記載は二人)

こういうページがきっかけで再会するということもきっとあるのに違いありません。

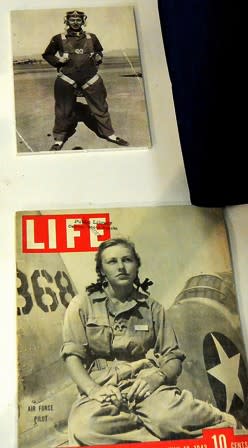

この一角は、W.A.S.P、つまり

Woman's Air Force Servise

のコーナーです。

当ブログでは、最初の女子飛行隊を作ったジャクリーン・コクランと、

ナンシー・ハークネス・ラブについて別々に語った後、

まずコクランがエレノア・ルーズベルトの助力を得て

WAC 陸軍婦人部隊 (Women's Army Corps)

を創設し、その後、それとは別にハークネス・ラブが隊長である

WAFS 女性補助輸送部隊(Women's Auxiliary Ferrying Squadron)

と、コクランの

WFTD 女性飛行練習支隊(Women's Flying Training Detachment)

を統合して、

WASP 空軍女性サービス・パイロット(Women Airforce Service Pilots)

になった、という話を延々と?したのですが、今WASPで検索すると、

案外あっさりと「コクランが作った」ということになってしまっています。

これはコクランの方が政治的権力があり、押しも強かったってことでOK?

現地の説明によるとコクランもラブも全く名前が出ておらず、

ただ、ラブが渡洋輸送をしようとしたときにギリギリにしゃしゃり出て

それを止めさせたということで当ブログ的には有名になった(?)

ハップ・アーノルド少将が司令官だったことしか掲載されていません。

日本のように「何かあったときに女が参加していたと知られるのは恥だから」

という理由で女子の飛行隊参加を絶対に認めなかったというほどではないにせよ、

彼女らが関わったのはあくまでも輸送業務、しかも国内だけで、

まあいわばハワード・ミラーの描いたあの有名な絵、

「ロージー・ザ・リペッター」

のような、国民の士気高揚のための象徴的存在だったのではないでしょうか。 』

』

アイコンですから、やはり制服はお洒落でかっこ良くないとね。

なにしろ仕掛人は富豪の後妻で元エステティシャン、

現在は化粧品会社の社長だったりしますから、この辺ぬかりはありません。

WASP隊舎での和気藹々とした生活が、ライフを始めあらゆる媒体で

お洒落に、かっこ良く報じられ、若い女性の憧れを誘います。

女性の航空隊に所属した隊員はおよそ1100人いたということです。

男子選手が皆戦地に行ってしまったのでその代わりにと創設された

女子野球リーグなどを見ても思いますが、アメリカとて

ドイツや日本と戦争するのに片手間でやっていたわけではなく、

それなりに「国民総動員」であたっていたんですね。

編み上げ靴ですが、わずかに踵を高くしてあるあたりが

「ちょっとお洒落」を意識しています。

しかしこのデザインは今日でも普通に通用しますね。

皮の質もいいし、今すぐの使用に差し支えないという感じです。

(というか、これ欲しい)

MAAF Merced Army Airfield

WACとWASPをまとめた総称をMAAFと言います。

あくまで男性パイロットのカウンターとして、補助の仕事をしました。

航空機の輸送、ターゲット・ドローン(無人機)の曳航、そして

新型機のテスト飛行などが彼女らの仕事でした。

ここでもB-24リベレーターが活躍していた模様。

上の写真はB-25ミッチェルかな?

どこの航空博物館にもある模型コーナー。

TBM/TBFアベンジャー。

同じくグラマンのF−14 トムキャット。

そして必ずこういうところにはある、旧日本軍機。

本当にどこの博物館にもありますが、

使用模型はきっとハセガワのものだと思います。(個人的思い込み)

水上機は「瑞雲」、右側「隼1型」(だそうです)。

一式陸攻だと思っていたのですが、「連山」(だそうです)。

これはハセガワ1/72モデルである可能性大。(だそうです)

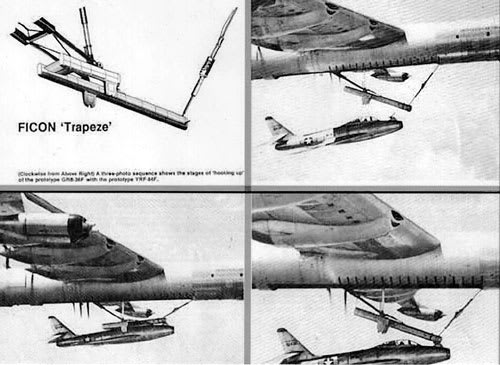

キャッスル航空基地所属の空中給油機。

B−29が給油機仕様にされていたんでしょうか。(でかいから)

とおもったらこれはBー36の改造機。(だそうです)

給油ノズルを延ばしていっております。

ガッチャ!

小動物を爪で引っ掴んで飛んでいく鷲みたいな図ですね。

ノズルは後方にもあるということでしょうか。

べつの写真では上にノズルを伸ばし、下方にタンク口のある飛行機に給油していました。

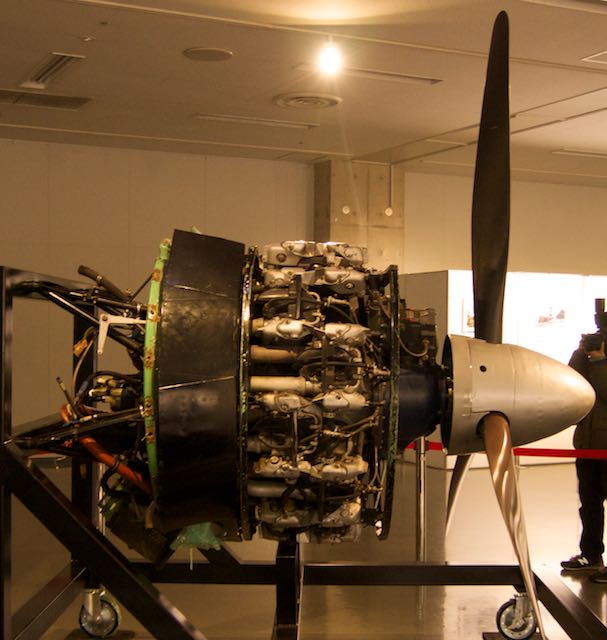

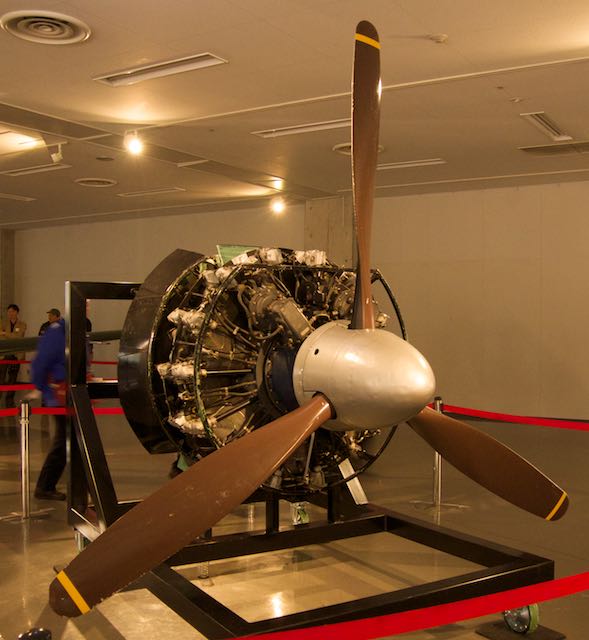

というか、ご指摘があって気づいたのですが、

1、2枚目と3枚目、飛行機が別ですね。(い、いつの間に!)

プロペラの向きがいつの間にかうしろになってるぜい!

えーとこちらがB-29改であることは間違いなさそうです。

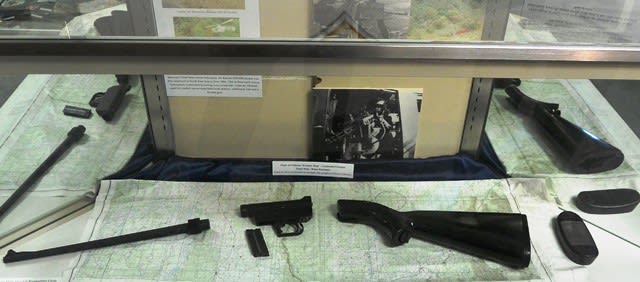

ヴェトナム戦争で使用された銃など。

こういうのを見ると、ヘリからヴェトナム人の女子供、年寄りを狙って撃ちまくり、

「なぜかって?逃げるのが遅いからな」

とうそぶいた兵士が描かれていた映画「フルメタルジャケット」を思い出しますね。

いやいや、あのときのアメリカさんもなかなか皆さん鬼畜でしたなあ。

それ以上に恐れられていたのは韓国軍の兵士だったそうですね。

必ず女性を残虐に強姦して殺してしまう部隊としてヴェトナム人は米兵より恐れたとか。

フォンニィ・フォンニャットの虐殺

タイヴィン虐殺

ゴダイの虐殺

今、この韓国がアメリカの議員を買収してあちこちに旧日本軍を糾弾する

「慰安婦の像」を建てていますが、

日本軍は組織的に売春婦を拉致したわけでもないのに、

どうしてこんな鬼畜野郎どもに、

しかもヴェトナム戦争より前のことを責められんといかんわけ?

だれか論理的に説明できる人がいたら教えてほしいもんだわ。

という話はともかく、この銃を見ていただきたい。

台座のところに斬り込まれたスリット、ここに分解した他のパーツを

収納して一本で持って歩くことができる便利グッズです。

これでヴェトナム人の虐殺も捗りますね。

勿論彼らだって軍人として命令されたからヴェトナムに行き、

どこからかは知らないけど「女子供、老人も殺せ」という命令を受けたから

(ソンミ虐殺で糾弾されたウィリアム・カリー中尉は裁判でそう言った)

そうしただけで、結局戦争という異常現象の中では仕方なかった、ということで

納められてしまっているんですね。

つまりアメリカという国は歴史上「戦争犯罪で裁かれたことがない」国なんですよ。

だからこそ、国民のほとんどが

「アメリカは正しい、日本は悪かったから原爆を落とされた」

などということを平気で言って憚らない傲慢な国になってしまったわけです。

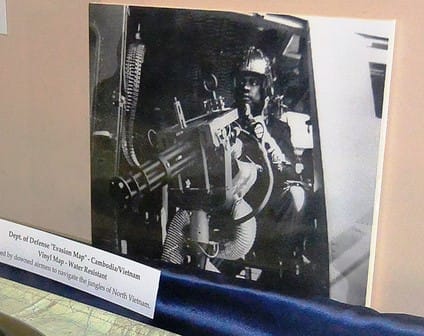

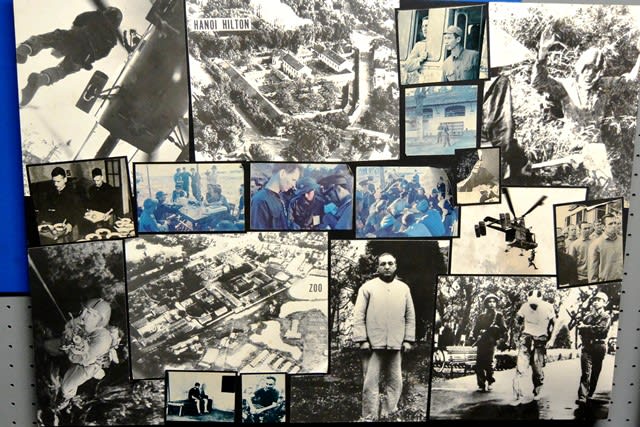

これらの写真はヴェトナムをB−52で絨毯爆撃したときに不時着したかなんかで

捕虜になっていたアメリカ人たちのもの。

勿論、彼ら一人一人は悪くありません。

だからこそ解放されて帰国したときには愛する父であり夫である彼らを

こうやって涙ながらに迎える家族がいるというのはよーくわかります。

こうやってヴェトナム戦争に参加した軍人に勲章を与えて顕彰するのも

戦争に行かせた国としては当然のことでしょう。

ただ、その一家の父や夫、それどころか女子供、赤ん坊に至るまで

まるで虫けらのように殺したアメリカ兵が何のとがめもなく、

ソンミの指導者であるカリー中尉ですら終身刑で、

しかもすぐに釈放されて市民生活を送ることが許されるというような国に、

果たしてアメリカ以外の国は正義があると思うか、って話ですね。

しかもこの事件を政府は反戦運動に繋がるのを恐れて隠蔽し続けました。

しかしながら、アメリカ人の名誉のために、これが全てではなかったことを

最後に説明してこの項を終わりにしましょう。

あの戦争の中、人間の良心に従って行動する者が確かにいたことを。

ヒュー・トンプソン・ジュニア准尉は、ソンミ村虐殺の真っ最中、

OH-23偵察ヘリコプターで村落上空をたまたま通過したため、

眼下に多数の死者と民間人への「オーバーキル」を目撃しました。

彼はただちに上官への報告・救助ヘリの派遣要請・生存者の救出を行い、

さらには中隊の虐殺行為を止めさせようと妨害を試みたそうです。

トンプソン准尉はソンミ虐殺の裁判で証言しましたが、この行為に対する

アメリカからの顕彰がなされたという話はどこにも残っていません。

「

「