今年はどんなところを見学しようか、西海岸にいるときから

ネットで調べていたのですが、まずは着いて1週間経った今日、

サンフランシスコ郊外にある

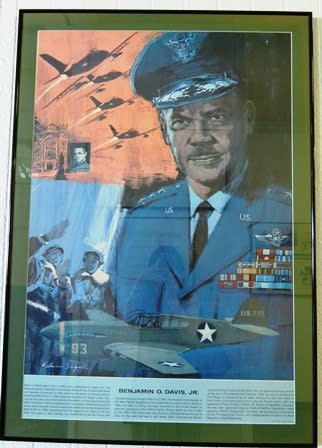

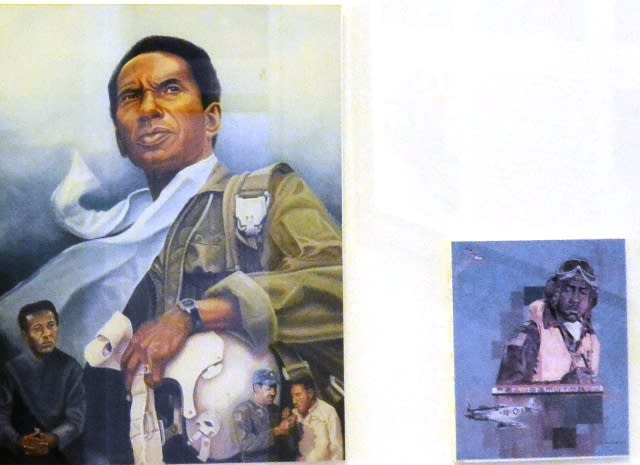

The Pacific Coast Air Museum

に行ってみることにしました。

ぐぐるマップによると、2時間かかるとのこと。

息子をドロップオフしたあと、直接現地に向かうことにしました。

おそらく現地に着いたら昼ご飯どころではないでしょう。

わたしはいつも水とお茶だけ飲んで家を出、運動してから

帰って来るまで何も食べない習慣なのですが、

2時間のドライブに備え、ちゃんと朝ご飯を食べて行くことにしました。

というわけでスタンフォード大学の前にあるモールのベーカリーカフェ、

「メイフィールド・カフェ」へ。

オムレツを注文しました。

付け合わせの野菜はチャービルを炒めたもの。

全粒粉パンかサワドーか選べるトーストは全粒粉を選んで完璧。

さあ、出発です。

ナビによると、101でサンフランシスコ市内からベイブリッジを渡り

オークランド経由で博物館のあるサンタローザに行く模様。

しかしナビを無視して(笑)I-280を走ります。

この高速道路沿いに、ベテランのための国立墓地があります。

車を走らせながらそちらを見ずに撮ってみました。

門の正面には星条旗の立つ小高い山があり、時々半旗になっていて、

今日誰か戦死か殉職した軍人のお葬式があるのだと良く思ったものです。

イラク侵攻の後はまさにしょっちゅう行われていた気がします。

こういうのや民家の庭に黄色いリボンが掛けられていたりするのを見ると、

この国では戦争をしているのだという感慨を持ったものです。

画像に写っているのはごくわずかの部分で、気の遠くなるほど広い敷地に

それこそ気が遠くなるほどたくさんの墓標が立てられていて、

これが全てアメリカのために命を捧げた軍人のものなのだとあらためて思います。

慰霊の方法は違いますが、日本の場合はそれが靖国神社であるわけで、

たとえどの地で身を朽ち果てさせてもその魂は靖国神社に戻るもの、

と日本人は信じてきたのですから、アメリカのこのような戦士の墓のように

当然のことながら靖国神社は彼らが命を捧げた国家が管理するべきだと

わたしは思うのですが・・。

墓地の横を通り過ぎたとたんこのような空になりました。

ここは我が家がかつて住んでいた地域なのですが、ほぼいつも、

特に朝は確実にこんな風に曇っていて気温も寒いのです。

これはこの辺だけに霧がかかりやすいからです。

今にして思えばなぜわざわざこんな地域に住んだかって感じですが、

(別に賃貸料も安くはないし)ある意味最もサンフランシスコらしい気候を

体験できたという気もします。

曇りの地域を1分で過ぎ(笑)ベイブリッジを渡ります。

となりのピンク色のバンはスシレストランのロゴが書いてありました。

ベイブリッジは1989年の地震のとき一部崩落し、その後大々的な工事で

どんな震度にも耐えられるような仕様に作り替えられ、

2013年にようやく完成しましたが、それがこれ。

SFから外に出る場合には無料ですが、市内に入るのには6ドル必要となります。

わたしはこの日、

サンフランシスコ→ベイブリッジ→オークランド→サンタローザ→

ゴールデンゲートブリッジ→サンフランシスコ

というルートを選んだので、6ドルは払わなかったのですが、その代わり?

オークランドからサンタローザに行く途中のこの長い橋の手前で

やはり5ドル徴収されました。

今、なぜかGGブリッジは無料になっているのですが、いずれにしても

どこかで橋代を払わなくては帰って来ることは出来ないようです。

ワイナリーで有名なナパバレーのブドウ畑が見えて来ると

もうそこはソノマ郡サンタローザ市です。

我が家はお酒を飲めないのですが、在住中何度かナパに行きました。

ワイナリーはテイスティングとワインのおつまみを試食でき、

外でサンドイッチなどが食べられるので、別に買わなくても楽しめます。

ここにある高級ワイン、オーパスワンのワイナリーは他のと少し格が違うというか、

さすがに高級感あふれる佇まいで敷居が高い感じがしました。

自宅にセラーを持っている友人が日本から来たとき、ここに連れて行ったのですが、

オーパスワンを木箱買いして日本に送らせていたのでびっくりしました。

ワイン好きのワインにかける情熱の一端を見た気がしたものです。

という航空博物館とは全く関係ない話をしているうちに到着。

破棄する航空機の尾翼を廃物利用して目印に使っています。

ここソノマには空港があります。

その名称は

チャールズ・M・シュルツ・ソノマカウンティ空港

と言います。

だれだそのチャールズは、と思われた方、これですよ。

こういうイラストが、このエアミュージアムの案内板にも多用されていて、

このときなぜかには思いが至らなかったのですが、実はここサンタローザは

スヌーピーの生みの親、ピーナッツの作者であるシュルツの出身地。

かつてサンタローザ陸軍航空フィールドであったこの飛行場は、

終戦後の1946年に「戦争の遺跡」の一つとして市民空港となり、

その後地元に30年以上住んで名作を生み出したシュルツの名が冠されました。

エアポートのマークはしっかりスヌーピー。

スヌーピーのいでたち(といっても犬なのでゴーグルとマフラー)は

第一次世界大戦の「フライング・エース」のもので、

飛行機はソッピース・キャメル。(のつもりの犬小屋)

わたしはシュルツという名前からてっきり作者はヨーロッパ在住だと

思っていたのですが、父親がドイツ系のアメリカ人だったんですね。

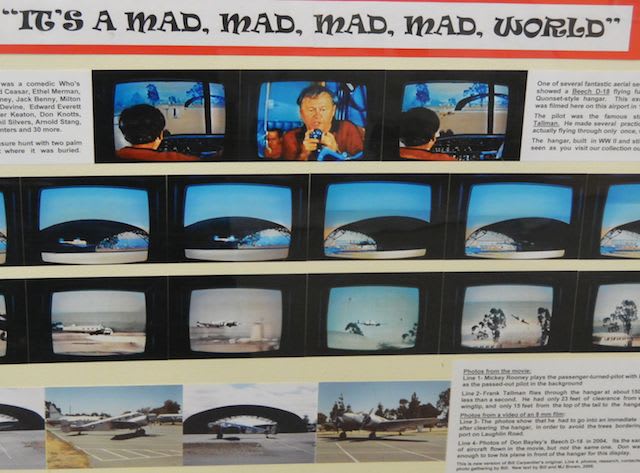

映画「おかしなおかしなおかしな世界」にはこの空港が

登場しています。

5人の男たちが宝を追い求めて上を下へのドタバタ活劇、

という映画で、航空機を使用するシーンもあったようです。

駐車場に車を停めようとして、向かいのエプロン脇に

こんな飛行機が停められているのに気づきました。

あれー、どこかで見たことあるな。

この船底は二式大艇、じゃなくてU−2、でもなくて・・・

アルバトロス?

展示飛行機ではなく説明がないので推測ですが、これは見た目間違いなく

アメリカの救難飛行艇

HU-16

でしょう。

昔、これがまだUFであった頃、海上自衛隊がUF−2の供与を受け、

その後US−1の開発を経て配備されるまでの間、日本でも使用されていました。

機体に911と書いてあるところを見ると、緊急発動用の救難艇ですね。

などと感心しながらいざ入って行こうとしたら、はて。

入り口らしきゲート状のものがない。

駐車場の前に建物があって、ドアは閉まっているし。

しかしよく見たら、ドアに「ここからお入り下さい」とあります。

どうやらここも、ヒラーなどのように特殊な財団となって

基金を持っている博物館とは違い、細々と企業の寄付を募って

退役軍人などが中心になって作った組織が維持している、

アメリカ特有の航空博物館である模様。

去年訪れたオークランド空港の

ウェスタン・エアロスペース航空博物館

Western Aerospace Musium

と同じような感じの博物館(というかそっくり)です。

小さなドアを開けて入って行くと、案の定そこはギフトショップと

料金徴収カウンターのある小さな部屋で、そこに座って

元男前みたいなアメリカンじーちゃんがサンドイッチを食べてました。

「こんちは。大人一枚お願いします」

じいちゃんはサンドイッチを置いて立ち上がり、無言で口を指差し

(今食ってるからちょっとまってくれ)

とわたしの脳内に語りかけました。

日本では口にものを入れたまま

「おいひー!」

と叫ぶCMがあったやに伺っておりますが、

これは欧米文化圏では大変行儀の悪いことなのです。

勿論日本でもそうなんですけどね。

立ったままもぐもぐしている人を眺める

何とも言えない気まずい時間の後、やっとのことで

「すまんかったね。大人一枚ね」

とじいちゃんからわたしはチケットとマップを受け取りました。

そしてシャキーン!とカメラを構え、飛行機の並ぶ展示場に。

・・・・向かう前に、まずはその辺に転がしてある展示から(笑)

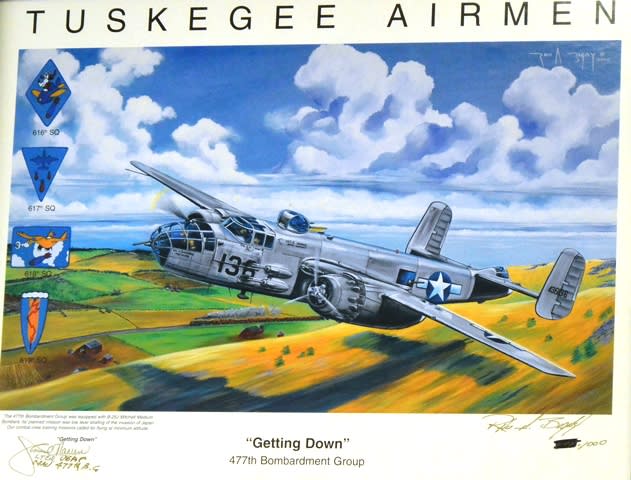

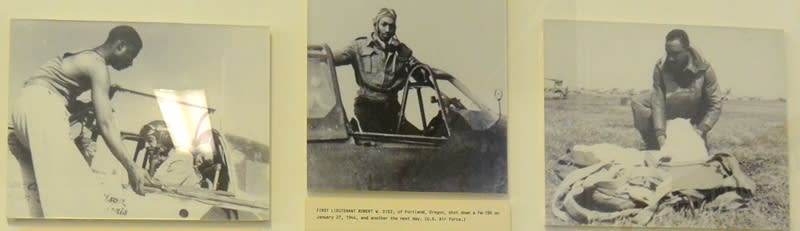

ここサンタローザにあった陸軍航空基地の主力攻撃機は

P−38、あのめざしのような双胴の戦闘機でした。

P−38といえば、第2次世界大戦中、陸軍の撃墜王であった

リチャード・ボング(1920~1945)

が乗って、ラバウルで我が海軍航空隊に恐れられた機です、

これはそのP−38が搭載していた20mm機関銃とエンジン。

この部品はサンタローザで事故を起こしたP−38の部品で、

パイロットはパラシュートで脱出したものの、高度が低く

助からなかったとのことでした。

ところで、ボングのwikiページを見ると、かれが

ゴールデンゲートブリッジを僚機と共に低空飛行でくぐり、

通行人や車から多数の苦情を受け、上から叱られた

という話があるのですが、ボングが所属していたのって、

どうやらサンタローザ、つまりここだったみたいですね。

ついでに、ボングは若干25歳で、しかも1945年8月6日に亡くなっていますが、

これは戦争とは関係なく、シューティングスターのテストパイロットとしての

任務中の殉職でした。

彼は第一線を外されたのが不満で戦地に戻せと言っていたそうですが、

とにかく美人の婚約者マージと結婚もし、幸せの絶頂でのできごとです。

本人にしかわからないことですが、どうせ飛行機で死ぬのなら

戦線で華々しく散りたかった、などとは思わなかったでしょうか。

PITTS SPECIAL N17J

聞いたことも見たこともないと思ったら手作りです。

元NASAリサーチセンターのテストパイロットだったジョン・M・マンケ氏の作品。

なぜか月面探査機と同型のものが。

ちょうどこの日、この設備のメンテナンスの日だったらしく

いろいろと道具が周りに散らかしてありました。

ちょうどカウンターの人がそうだったように、お昼を食べていたようです。

スケールモデル、ということなので同じ大きさのものを

NASAのブループリントから起こした設計図で作った、とありました。

自由に座って写真を撮って頂けますのでどうぞ、とのことでしたが、

ごらんのようにお取り込み中だったので遠慮しました。

っていうか、一人で来てるから写真撮れないし。

slickというのは戦時中の俗語で「イケてる」みたいな感じでしょうか。

chickも「ひよこ」ではなくこの頃の俗語で「女の子」の意味です。

今はこういう言い方はしません。

日本で現在「ナウいギャル」とか「手荒くナイスなメッチェン」

とかいってもほとんど通じないのと同じようなものですね。

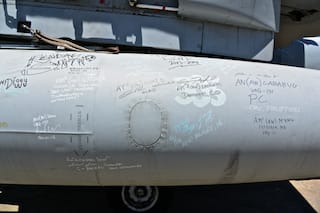

今回の訪問でまたわたしの「ノーズアートコレクション」が増えましたが、

未だに「む、これはやりおるな」と感心するほどのアートには

お目にかかったことがありません。

これなどは離れて見ているのでまあましな方ですが、

細部はともかくデッサンがかなり狂っているのが惜しい。

9月20、21日に航空ショーがあるというお知らせ。

この航空博物館が満を持してお送りする?エアーショー、

・・・ん?

このポスターはオスプレイではないか!

イベント案内を見たところ、このショーはマリーンコーアから

オスプレイが飛来するほか、退役した戦闘機が「たくさん」、そして

ヘリコプターのアクロバットで有名なパイロットのソロ、

脚が不自由なハングライダーのショーマン、ダン・ブキャナンなど、

アメリカの航空界ではおなじみのメンバーによるショーが行われるようです。

アメリカにいたら見に行きたかったなあ・・・特にオスプレイ(笑)

さて・・。

なんだかすごく見慣れたヘリコプターなんかもありますが、

後はおおむね久しぶり、というか一年ぶりのアメリカンな飛行機たち。

ざっと見回しても、その姿形にほとんど見覚えがあるぞ。

去年エアーミュージアムを、空母ホーネットも含めて散々見て回り、

後から調べたりした関係上、大抵の航空機は初見ではなくなったと、

そういうことなんですね。

継続は力なり、をこのとき実感したエリス中尉でございます。

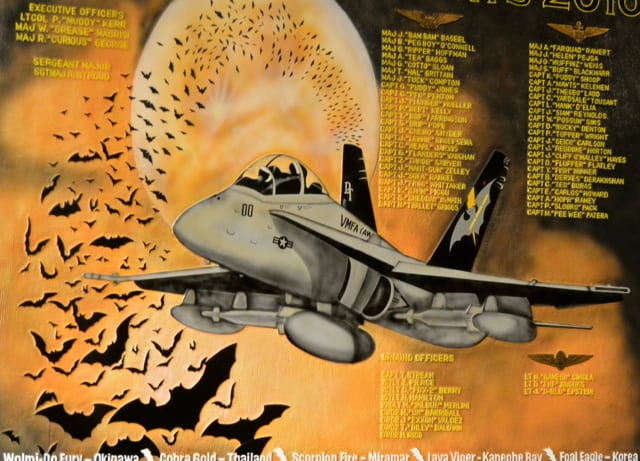

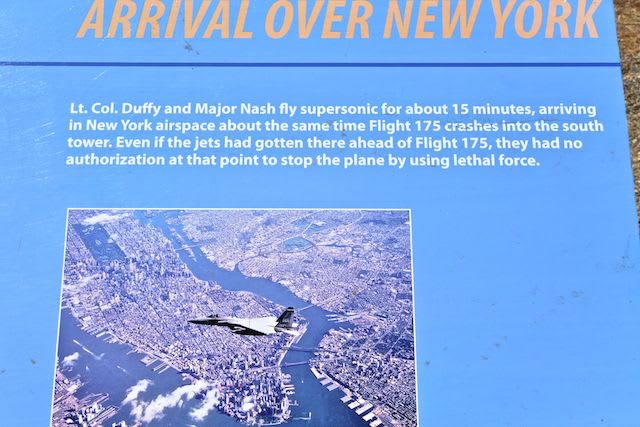

さて、冒頭写真はご存知F−15イーグルですが、当ミュージアムでは

あの911のとき、最初に現場に到着したのと同型のイーグルを

911の犠牲者たちに弔意を表する意味で展示してあると書いてあります。

これによると、あの同時多発テロで175便(とされる航空機)がサウスタワーに

突っ込むのとほとんど同時刻に、超音速で15分飛んで現場にいたのですが、

そのポイントでは飛行機を止める権限がなかったため

そのポイントでは飛行機を止める権限がなかったため

そのポイントでは飛行機を止める権限がなかったため

何もしなかった、と書いてあるのです。

サウスタワーは最初に飛行機がヒットした方ですよね。

つまりこのデュフィー少佐とナッシュ曹長は、その後、

ノースタワーに飛行機がヒットするのも止めなかった

ことになるのですが・・。

なんで?

そこで世間に流布しているアメリカ陰謀説を信じたくなるんだな。

先日も、墜落した飛行機と共にこのF−15が目撃されていて

93便はF−15が撃墜したと言う仮説を証拠をあげて立てている文章を読みました。

そして、1年後の2002年9月11日に、

ある空軍パイロットが理由も明らかにされないまま叙勲された

というニュースを、これと関連づけています。

同時多発テロの様々な検証は、すでにあの事件を

ずさんすぎて証拠を残しまくりの自作自演と思わせるに十分なくらい

多角的かつ多面的にいろんな人々が行っていますが、

このF−15の「不思議な行動」もまた、それを疑わせるのに十分です。

「ワシントンDCを守った」とされるF−16。

彼らが93便を撃墜した、という説を唱えている弁護士もいますね。

この弁護士はブッシュ元大統領を訴えている訴訟団の弁護士です。

「ファーストレスポンダー」

は、実は現場に到着したとたん、無線連絡でもしかしたら

ビルにヒットする航空機を攻撃することを制止されたのかもしれません。

飛行機を撃墜することでもしそれが市街地に落ちたとしたら

被害は計り知れないものになるという理由で・・・?

もしあれが陰謀で、最初からビルには爆薬が仕掛けてあったとしたら

飛行機は何が何でもWTCビルに突っ込まなくてはいけなかったのですから。

そういうことがあって、このイーグルドライバーたちはあまり

世間的には「ヒーロー」として騒がれたりインタビューされたり

しなかったのではないかとわたしには思えます。

アメリカと言う国の底知れなさと言うか怖さというのは、

あの事件に限らず「何かを知っている」人たち、

墓場まで持って行く秘密を持たされている人たちがいて、

普通の一般市民として普通の生活を送っているということです。

この「ファーストレスポンダー」や9月11日に叙勲されたパイロット、

まだ倒壊していないビルを「倒壊した」とフライングしてしまった

BBCのキャスターや、機内からかけられた(かかるはずのない携帯から)

電話の「通話記録」を隠蔽した携帯会社数社の責任者・・・・。

もしかしたら家族にも言えない「闇」を心に抱えたまま、今日もまた

仕事に行ったり、帰ってきて子供たちとディナーを囲んだり、

休みには裏庭でバーベキューをしているのかもしれません。

それはもしかしたらアメリカに限ったことではないのかもしれませんが。

見学しているのはわたしを入れて3組。

そのうち一組は、ちょうど

「グランパ!」

とこのおじいちゃんに呼びかけて帰るのを促していました。

おじいちゃんは足元が覚束ない感じでしたが、それでも

誰よりも熱心に飛行機を見て歩いていたようです。

もう一組がこの2人組。

やはりかなりのお歳らしいじいちゃんと、東洋系の若い男性。

通りすがりに会話を聞くと、若い男性が説明をしてあげているようでした。

もしかしたら解説のボランティアなのかもしれません。

どちらにしても、スタッフの方が客より多い状態で、さらには

わたし以外は全員男性でした。

こんなマイナーな航空博物館に平日の昼間、東洋人の女性が一人でやってきて

熱心に写真を撮り、解説ももれなく読んだりしている・・・・

どうみても世界基準で「変わってますね」の一言により片付けられそうです。

しかしそんな視線を今更気にするエリス中尉ではありません。

そのうち二組の客は帰ってしまい、ソノマの強烈な陽射しの下、

たった一人でわたしは愛しの航空機たちと触れ合いまくったのでした(笑)

勿論続きます。