お待たせいたしました。土日ユルネタの新企画をスタートいたします。題しまして「70年代洋楽ロードの歩き方」。音楽メディアにおける事後検証的後づけ評価の“名盤選び”に疑問を抱き続ける私として、70年代洋楽の流れをリアルタイムで経験したからこそできる、あの時代の洋楽界の真の姿を体系的に書き綴ってみたいと企画いたしました。前回の企画も同趣旨から立ち上げた「70年代の100枚」選びでしたが、“枚数モノ”はどうしても断片的な情報提供になりがちです。今回はテーマごとに時代考証を加えながらあの時代にタイムスリップし、アーティストの作品群の当時の感覚に準拠した聞き方を正しい道順を提示しつつ、紹介していければと思っています。

まずは、ビートルズ。70年代のスタートは70年4月ビートルズ解散のニュースで幕を開けました。すなわち、70年代はビートルズの4人がソロ・アーティストとして活動した“アフター・ザ・ビートルズ”時代でもあったのです。ここで、意識しておきたいのは、どこまでがビートルズでどこからが“アフター・ザ・ビートルズ”であるのか、という問題です。そう、ビートルズのメンバーによるソロ活動は実は解散前の68年から始まっていますが、話が分かりにくいのでビートルズ解散前に制作されたジョンのヨーコとのアバンギャルド3作とプラスティック・オノ・バンド名義のチャリティ・ライブ1枚、それとジョージの実験的アルバム2枚の話は、ビートルズ時代のバンド活動の枠に収まらない副産物的ソロ作として、今回の「ソロ活動」からは定義的にはずしておきます。

問題は70年4月の解散以降続々とリリースされた4人のソロ・アルバムを、どうとらえるかです。確かに名義はそれぞれのソロなのですが、内容や制作意図から判断してそれらが本当に“アフター・ザ・ビートルズ”なのか、それともまだ“ワン・オブ・ザ・ビートルズ”だったのか、その辺をハッキリと区分けをして聞き分けることが、実は70年代を知る上でとても重要なことであると思うのです。なぜなら、ビートルズ不在の70年代をどう音楽活動を展開していくべきなのか、一番悩ましい思いをいていたのは間違いなくビートルズの4人である訳で、彼らがどの時点でどのようにビートルズから脱却したかあるいは卒業したかを知りその観点で当時の彼らのソロ作を聞くことは、“ビートルズ以降”である70年代洋楽の流れを知る上で非常に大きな意味を持っていると思うからです。

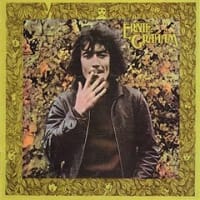

初めに、ポール・マッカートニー。彼は70年4月の解散と同時にソロアルバム「マッカートニー(写真)」をリリースします。ほとんど自宅録音で制作されたこのアルバムは当時散々な評価で、“ビートルズのポール”を期待した人たちからは「なんだポールも一人じゃたいしたことないな」というダメを出されてしまいます。当時の受け手側の内面を読めば、ここでのポールの精神的な立ち位置はビートルズのままでありながら出来上がりがペラペラでオソマツと映ったということに他ならず、このアルバムは“アフター”ではなく、正真正銘“ワン・オブ・ザ・ビートルズ”として作られた作品であったが故の低評価でもあったのです。実際に本作収録の名曲「ジャンク」は「ホワイト・アルバム」のセッションで取り上げられていましたし、「テディ・ボーイ」に至っては幻のアルバム「ゲット・バック」への収録が予定されてもいたものなのですから。アルバム「マッカートニー」は、ビートルズのアウト・テイクスとして捉えるのが正しい聞き方である訳です。

では、翌71年にリリースされた妻リンダとの共同名義での次作「ラム」はどうかと言えば、このあたりもまだまだ“ビートルズのポール”としてのアルバム作りであったと見るのが正しい見方であると思います。まず何より、“音楽素人”であるリンダとの共作名義は明らかに「ジョン&ヨーコ」を意識したものであったでしょうし、作品的な善し悪しはともかくとして、やはり「ホワイト・アルバム」以降ヨーコに傾倒するジョンを横睨みしながらバラバラなビートルズをなんとからしく保とうと努力していたのと同じ“ビートルズのポール”の姿がそこには見て取れるのです。このあたりは、おそらくポール自身がジョンへあてた「ビートルズ再結成はいつでもOKだよ」というメッセージであったとも受け取ることが出来るでしょう。この傾向は、次作で自身のバンド、ウイングスを結成してリリースする「ワイルド・ライフ」まで続きます。

(この項続く)

まずは、ビートルズ。70年代のスタートは70年4月ビートルズ解散のニュースで幕を開けました。すなわち、70年代はビートルズの4人がソロ・アーティストとして活動した“アフター・ザ・ビートルズ”時代でもあったのです。ここで、意識しておきたいのは、どこまでがビートルズでどこからが“アフター・ザ・ビートルズ”であるのか、という問題です。そう、ビートルズのメンバーによるソロ活動は実は解散前の68年から始まっていますが、話が分かりにくいのでビートルズ解散前に制作されたジョンのヨーコとのアバンギャルド3作とプラスティック・オノ・バンド名義のチャリティ・ライブ1枚、それとジョージの実験的アルバム2枚の話は、ビートルズ時代のバンド活動の枠に収まらない副産物的ソロ作として、今回の「ソロ活動」からは定義的にはずしておきます。

問題は70年4月の解散以降続々とリリースされた4人のソロ・アルバムを、どうとらえるかです。確かに名義はそれぞれのソロなのですが、内容や制作意図から判断してそれらが本当に“アフター・ザ・ビートルズ”なのか、それともまだ“ワン・オブ・ザ・ビートルズ”だったのか、その辺をハッキリと区分けをして聞き分けることが、実は70年代を知る上でとても重要なことであると思うのです。なぜなら、ビートルズ不在の70年代をどう音楽活動を展開していくべきなのか、一番悩ましい思いをいていたのは間違いなくビートルズの4人である訳で、彼らがどの時点でどのようにビートルズから脱却したかあるいは卒業したかを知りその観点で当時の彼らのソロ作を聞くことは、“ビートルズ以降”である70年代洋楽の流れを知る上で非常に大きな意味を持っていると思うからです。

初めに、ポール・マッカートニー。彼は70年4月の解散と同時にソロアルバム「マッカートニー(写真)」をリリースします。ほとんど自宅録音で制作されたこのアルバムは当時散々な評価で、“ビートルズのポール”を期待した人たちからは「なんだポールも一人じゃたいしたことないな」というダメを出されてしまいます。当時の受け手側の内面を読めば、ここでのポールの精神的な立ち位置はビートルズのままでありながら出来上がりがペラペラでオソマツと映ったということに他ならず、このアルバムは“アフター”ではなく、正真正銘“ワン・オブ・ザ・ビートルズ”として作られた作品であったが故の低評価でもあったのです。実際に本作収録の名曲「ジャンク」は「ホワイト・アルバム」のセッションで取り上げられていましたし、「テディ・ボーイ」に至っては幻のアルバム「ゲット・バック」への収録が予定されてもいたものなのですから。アルバム「マッカートニー」は、ビートルズのアウト・テイクスとして捉えるのが正しい聞き方である訳です。

では、翌71年にリリースされた妻リンダとの共同名義での次作「ラム」はどうかと言えば、このあたりもまだまだ“ビートルズのポール”としてのアルバム作りであったと見るのが正しい見方であると思います。まず何より、“音楽素人”であるリンダとの共作名義は明らかに「ジョン&ヨーコ」を意識したものであったでしょうし、作品的な善し悪しはともかくとして、やはり「ホワイト・アルバム」以降ヨーコに傾倒するジョンを横睨みしながらバラバラなビートルズをなんとからしく保とうと努力していたのと同じ“ビートルズのポール”の姿がそこには見て取れるのです。このあたりは、おそらくポール自身がジョンへあてた「ビートルズ再結成はいつでもOKだよ」というメッセージであったとも受け取ることが出来るでしょう。この傾向は、次作で自身のバンド、ウイングスを結成してリリースする「ワイルド・ライフ」まで続きます。

(この項続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます