presented by hanamura

日ごとに寒さも増して、

いよいよ年末まであとわずかとなりましたね。

お子さまが冬休みともなれば

幼稚園や保育園への送り迎え、

学校へと送り出す日常とも

しばらくお別れという方も

なかにはいらっしゃるでしょう。

そういえば、先日あるテレビ番組で見たことなのですが、

学校の通学路を動物園の協力で動物園内に指定したところ、

子供たちが大喜び、みんな早起きして楽しく通学しているという

エピソードがありました。

最近でこそレッサーパンダなどの

小さな動物たちが注目されますが、

やはり動物園といえば、

象やキリンなどの大きな動物たちも

相変わらず人気があるようです。

毎回こちらのブログ「花邑の帯あそび」をご覧の方なら

もうお察しかもしれませんね。

はい、そのとおりです。

今日は、「象」をモチーフにした「象文様」について

お話ししましょう。

大きな身体にとても長ーい鼻と、

優しげな瞳をもつ象。

子どものときに覚えた

「♪ぞーうさん、ぞーうさん」というフレーズの

童謡でもおなじみで、

現代ではとても親しみのある動物です。

しかし、古来の人々にとって、

象はなかなか目にすることのできない、

たいへんめずらしい動物でした。

もちろん、現代でもそこかしこにいるような動物ではないので、

めずらしいといえばめずらしいのですけれども。

日本人が象の存在をはじめて知ることになったのは、

奈良時代といわれています。

インドを経て、中国から日本へともたらされた

陶器や彫像の意匠には、

象があらわされたものがいくつもあり、

それらは現在でも正倉院に納められています。

インドは、象の棲息地であったためか、

古くから象を祀ってきました。

象は世界を支えるものとされ、

象の頭をもつ「ガネーシャ」という神様が

古くから崇められてきました。

こういったインドの象信仰が

やがて仏教の伝来とともに中国に

もたらされたようです。

やがて、中国でも象は聖獣となり、

象が背中に宝瓶を載せている図は

「太平有象(たいへいゆうぞう」とよばれ、

幸せを招き寄せるとされました。

そうした象文様は、

仏教の信仰とともに伝えられたため、

日本においても吉祥文様となりました。

本物の象が、日本にはじめてやってきたのは、室町時代です。

時の将軍であった足利義持への献上品として

東南アジア方面の異国からもたらされたようです。

そののちにも豊臣秀吉、徳川家康など、

時の権力者への献上品となっていました。

徳川吉宗は象を自ら呼び寄せました。

その象は、長崎から東海道五十三次を通り、

京都に到って天皇と謁見したのち、

江戸にもたらされました。

この長い行脚により、象の存在は

瞬く間に庶民の間で評判となり、

日本中が象ブームとなったようです。

歌舞伎では「象引き」という

象を引っ張り合って力比べをするといった内容の

演目がありますが、

こちらも当時つくられたもののようです。

やがて、明治時代になると、

日本ではじめてつくられた動物園に象がよばれ、

動物園の人気者となりました。

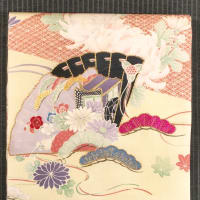

上の写真は、象の文様が意匠化された

大正から昭和初期に作られた絹布から

お仕立て替えした名古屋帯です。

象といえば異国の動物という印象のためか、

エキゾチックな意匠になっていて、

現代見ても斬新です。

ちなみに先ほどお話した、

象の頭をもつ神様「ガネーシャ」が描かれている図では、

「象の鼻の“先”が下を向いていると縁起が良くない、

上を向いているものが縁起良い」

とされるそうです。

上の写真の象の鼻の先はどうでしょう。

安心しました。

ちゃんと上を向いていますね。

こちらの帯も縁起が良さそうです。

また、象の鼻をなでれば、

秘めた願いが叶うそうです。

※上の写真は花邑 銀座店にてご紹介している名古屋帯の文様です。

花邑のブログ、「花邑の帯あそび」

次回の更新は12月28日(火)予定です。

帯のアトリエ「花邑hanamura」ホームページへ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます